Ильменский глинт» на территории Южного Приильменья является комплексным протяженным памятником природы регионального значения, орнитологическим памятником международного значения. Этот ценный геологический объект активно разрушается и требует пристального внимания многих специалистов. В статье показано, что несмотря на хорошую доступность объектов исследования и имеющиеся научные работы разной тематики, не был сделан акцент на изучении геодинамической обстановки особо охраняемой природной территории — Ильменский глинт. Дана краткая качественная оценка состояния Ильменского глинта по результатам рекогносцировочных наблюдений. Рекомендован комплекс доступных мер для спасения этого уникального геологического объекта северо-запада России.

Идентификаторы и классификаторы

В реестре особо охраняемых (ООПТ) природных территорий Новгородской области Ильменский глинт значится как комплексный памятник регионального значения. В Перечне уникальных геологических объектов России эта ООПТ значится как ключевая орнитологическая территория (имеет статус международного значения) и геологический памятник (тип стратиграфический) регионального значения [13, 24].

Список литературы

1. Архипенко Т. В., Матусевич Е. И. Экологическое состояние и угрозы уникальным природным комплексам ООПТ // LXXV Герценовские чтения. География: развитие науки и образования. Сб. научных статей, т. II. — 2022. — С. 16–20.

2. Венюков П. Н. Отложения девонской системы Европейской России: Опыт их подразделения и параллелизации. — Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, 1884. — 303 с.

3. Вербицкий В. Р., Вербицкий И. В., Васильева О. В., Саванин В. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Мас- штаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Центрально-Европейская. Листы О‑35 — Псков, (N‑35), О‑36 — Санкт-Петербург. Объяснительная записка. — СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. — 510 с.

4. Вербицкий В. Р., Ненашев Ю. П., Журавлев А. В., Русецкая Г. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000 (издание второе). Серия Ильменская. Лист O‑36-XIV (Великий Новгород). — СПб.: Изд-во ФГУП ВСЕГЕИ, 2007.

5. Верниковская О. В. Научно-методические подходы к оценке антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. — 2022. — Т. 256. — № 1. — С. 67–78.

6. Геккер Р. Ф. Отложения, фауна и флора Главного девонского поля // Фауна Главного девонского поля. — М.-Л., 1941. — С. 17–84.

7. Гельмерсен Г. П. Генеральная карта горных формаций Европейской России // Горн. журнал. — 1841. — № 4.

8. Гидрогеологическая карта Ленинградского артезианского бассейна (основных дочетвертичных водоносных горизонтов). Лист О‑35,36. Масштаб 1:500000. Составили Е. А. Шебеста, Н. Г. Андреева, А. С. Яновский и др. — Фонды ГП ПКГЭ МПР России. — 2007.

9. Гидрогеологическая карта лист О‑35-VI, масштаб 1:200000. Составили Н. В. Капустина, И. В. Баскова, Е. А. Шебеста и др. — Фонды ГП ПКГЭ МПР России. — 2010.

10. Зеркаль О. В. Оползни скольжения и оползни сдвига: особенности развития и типизация // Инженерная геология. — 2021. — Том ХVI. — № 1. — С. 38–58.

11. Зеркаль О. В. Оползни течения: роль строения массивов грунтов в их формировании, особенности развития и типизация//Грунтоведение. — СПБ, 2022. — № 1(18). — С. 3–23.

10. Карфидова Е. А., Сизов А. П. Учёт риска негативных геологических процессов в сохранении историко- культурного наследия сверхкрупного города // Информационные ресурсы государственного кадастра недвижимости и территориального планирования в пространственном развитии государства. Коллективная монография под ред. А. П. Сизова. — М.: РУСАЙНС, 2021 — С. 55–60.

13. Мищенко А. Л., Суханова О. В. Новгородская область // Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Евро- пейской России. — М.: Союз охраны птиц России, 2000. — С. 151–158.

14. Мурчисон Р. И., Вернейль Ф. Э., Кейзерлингъ А. А. Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского: в 2 ч. — СПб.: тип. ИАН, 1849. — Ч. 1. — 1141 с.

15. Озерецковский Н. Я. Путешествие академика

Н. Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя: С 15 табл. — 2‑м тиснением. — Санкт-Петербург: Имп. акад. наук, 1812. — 560 с.

16. Редкие типы минеральных вод Среднерусского артезианского бассейна // Под ред. А. И. Короткова, А. А. Потапова, В. Г. Румынина. — СПб.: Наука, 2013. — 303 с.

17. Русецкая Г. А., Тарасенко А. Б., Вербицкий В. Р. и др. Стратотип бурегских слоев (франский ярус, главное девонское поле) // Литосфера. — 2013. — № 5. — С. 42–56.

18. Сорокин В. С. Этапы развития северо-запада Русской платформы во франском веке. — Рига: Зинатне, 1978. — 282 с.

19. Тарасенко А. Б., Шишлов С. Б. Литолого-генетические особенности ильменских и бурегских слоев франского яруса в районе южного берега озера Ильмень // Региональная геология и металлогения. — СПб, 2012. — № . 49. — С. 47–55.

20. Цинкобурова М. Г., Норова Л. П. О выделении геологических памятников регионального значения Главного девонского поля // Известия Русского географического общества. — 2023. — Т. 155. — № 1. — С. 73–88.

21. Шишлов С. Б., Журавлев А. В., Родина Т. С. Строение и генезис ракушняковых известняков бурегских слоев в стратотипической местности (франский ярус, южное побережье озера Ильмень) //Региональная геология и металлогения. — 2014. — № 58. — С. 45–53.

22. Шишлов С. Б. Складчатые и разрывные деформации верхнего девона на территории Южного Приильменья (северо-запад Русской плиты) //Региональная геология и металлогения. — 2015. — № 61, С. 21–26.

23. ГОСТ 55945-2014. Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия. — М.: Стандартинформ, 2014. — 29 с.

24. Ильменский глинт //Справочно-поисковая система «Уникальные геологические объекты России» http://www.geomem.ru/Ilmenskij-glint дата обращения (дата обращения 11.03.2024).

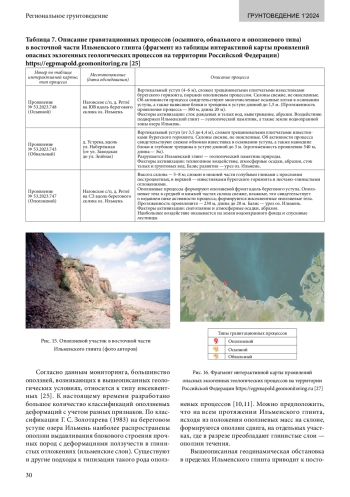

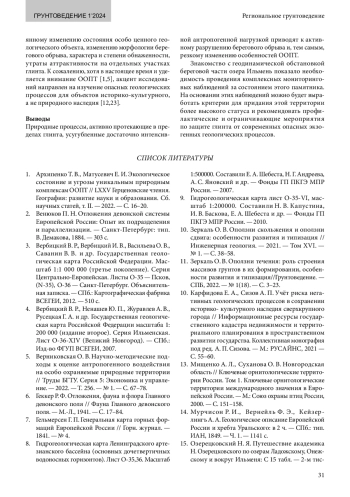

25. Интерактивная карта проявлений опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации. https://egpmapold. geomonitoring.ru. (дата обращения 21.05.2024).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Накопленные отходы переработки угля оказывают масштабное и длительное воздействие на окружающую среду, а под их складирование изымается большое количество земельных ресурсов. Однако задаче изучения формирования и изменения свойств отходов углеобогащения, складированных в насыпных отвалах, уделено недостаточно внимания. При этом учет характера техногенеза отходов углеобогащения позволяет реализовывать их безопасное и эффективное складирование, а именно установить закономерности деформирования массива на основании прогнозируемых изменений техногенных отложений. В данной публикации изложены основные факторы, определяющие генезис и характер постгенетических процессов для техногенных грунтов отвалов, формирующихся из отходов углеобогащения.

В статье приводится анализ результатов исследования свойств современных техногенно преобразованных аллювиальных грунтов в рамках строительства автомобильной дороги А 289 (Краснодарский край). Особый интерес представляют грунты, залегающие в верхней части геологического разреза, структурно-текстурные особенности которых были изменены под влиянием техногенной нагрузки территории.

При исследовании грунтов были получены и проанализированы данные гранулометрического и минерального составов грунтов, показатели их физико-механических свойств, в результате чего выявлена сходимость условий формирования свойств грунтов в верхней части исследуемой грунтовой толщи, что позволяет отнести их к современным техногенным геологическим телам, образованным в условиях агромелиорации.

Работа посвящена изучению основных закономерностей формирования элювиальных песчаников на территории Восточного Закамья — крупного промышленного региона в юго-восточной части Республики Татарстан. Для толщ среднепермских песчаников установлен зональных характер их строения, физико-механических свойств, химического и минерального состава в соответствии со степенью их гипергенного изменения. Получены сведения об элементном составе песчаников и его изменении в процессе выветривания. На основании систематизации и анализа полевых исследований построены региональные зависимости между параметрами статического зондирования и прочностными и деформационными характеристиками грунтов. Полученные результаты имеют важное практическое значение и позволят оптимизировать проектирование и строительство инфраструктуры и сооружений на данной территории.

В представленной работе рассматриваются особенности оползневых отложений, формирующихся при деформациях склонов. Сделано заключение о том, что оползневые отложения необходимо рассматривать как отдельный генетический тип грунтов. Дана классификация оползневых грунтов, включающая 3 группы и 6 подгрупп. Подразделение оползневых грунтов на группы и подгруппы проведено исходя из степени, характера сохранности/измененности строения и свойств грунтов в оползневом залегании по сравнению с первичными, исходными грунтами в коренном (несмещенном) массиве. В статье рассмотрены оползневые отложения первых двух групп грунтов, их разновидности, для которых характерны либо минимальные, либо существенные изменения строения и свойств. Приведены примеры изменения строения и свойств грунтов при оползневых смещениях.

В статье рассматривается развитие научных идей, высказанных Е. М. Сергеевым в области грунтоведения в разные годы, и реализуемых к настоящему времени. Показано, что многие научные идеи Е. М. Сергеева не потеряли своей актуальности, нашли свое воплощение или продолжают активно разрабатываться в наши дни.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ОХОТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРУНТОВЕДОВ

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, линия 7-я В. О., д 2/1, кв 15А

- Юр. адрес

- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, линия 7-я В.О., д 2/1, кв 15А

- ФИО

- Вознесенский Евгений Арнольдович (ПРЕЗИДЕНТ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______