В представленной статье освещаются основные направления исследований видного археолога, доктора исторических наук, профессора Александра Алексеевича Выборнова. Определяются главные итоги полевых и камеральных работ юбиляра в первое десятилетие научной деятельности, которое было связано с изучением неолита и эпохи раннего металла нижнего течения правобережья реки Белой. Приводятся данные об исследованиях А. А. Выборнова в Сурско-Мокшанском междуречье и полученных в ходе них результатах. Освещаются ключевые достижения работ на территории Северного Прикаспия и их значение. Отмечается важная роль Александра Алексеевича в получении большого массива радиоуглеродных дат для памятников эпохи камня Волго-Камья и сопредельных регионов. Констатируется высокая научная значимость совместных многолетних исследований юбиляра с И. Н. Васильевой, в ходе которых были объединены и сопоставлены данные изучения археологической керамика на основе типологического и историко-культурного подходов и радиоуглеродного анализа. Представляются и анализируются основные сведения о работах последних десятилетий А. А. Выборнова на территории Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Республики Марий Эл. Помимо научных исследований важным направлением деятельности А. А. Выборнова является подготовка учеников, за годы работы под его руководством защитили кандидатские диссертации: А. В. Вискалин, А. И. Королев, В. В. Ставицкий, А. М. Комаров, Е. В. Козин, А. А. Шалапинин, С. А. Кондратьев, Л. А. Вязов, К. М. Андреев, А. В. Барацков.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Социология

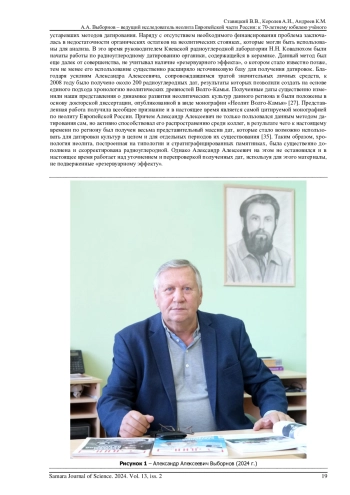

Спектр научных исследований Александра Алексеевича Выборнова (рис. 1) столь обширен и многогранен, что его невозможно отразить в одной статье, для этого потребовалась бы целая монография. Поэтому мы остановимся только на основных, наиболее важных, на наш взгляд, направлениях.

Список литературы

1. Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука, 1969. 396 с.

2. Выборнов А.А. К вопросу о хронологическом соотношении гребенчато-накольчатых и гребенчатых комплексов в неолите Волго-Камья // Проблемы археологии Поволжья и Приуралья (неолит и бронзовый век). Куйбышев: Куйбышевский пед. ин-т, 1976. С. 9-10.

3. Выборнов А.А., Овчинникова Н.В. Итоги изучения поселения Сауз II (1980 г.) // Древние и средневековые культуры Поволжья: межвуз. сб. Куйбышев: КГПИ, 1981. С. 33-52.

4. Выборнов А.А., Елизаров А.Б., Овчинникова О.В. Поселение Сауз II и проблема периодизации эпохи раннего металла Нижней Белой // Древности Среднего Поволжья: межвуз. сб. Куйбышев: КГУ, 1985. С. 30-50.

5. Выборнов А.А., Обыденнов М.Ф. Стоянка Кюнь-2 в Нижнем Прибелье // Древние памятники на территории Восточной Европы: сб. науч. тр. Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1983. С. 40-56.

6. Выборнов А.А. Неолит и эпоха раннего металла Правобережья Нижней Белой: дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. Л., 1984. 167 с. EDN: NPMFDV

7. Выборнов А.А. Стоянка Зиарат в устье р. Белая // Краткие сообщения Института археологии. 1987. Вып. 189. С. 104-108.

8. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Поселение Подлесное IV на Верхней Суре // Новые памятники археологии Волго-Камья: сб. ст. Йошкар-Ола: МарНИИ, 1984. С. 32-49.

9. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Поселение Новый Усад IV на реке Мокше // Эпоха меди юга Восточной Европы: межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев: КГПИ, 1984. С. 91-101.

10. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Поселение Имерка VI // Краткие сообщения Института археологии. 1986. Вып. 185. С. 88-92.

11. Выборнов А.А. Третьяков В.П. Стоянка Имерка III на р. Вад // Древности Среднего Поволжья. Археология и этнография Марийского края. Йошкар-Ола: МарНИИ, 1987. С. 55-68.

12. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Неолитическая керамика стоянки Имерка IА на реке Вад // Археологические исследования в Среднем Поволжье. Куйбышев: КГУ, 1987. С. 30-39.

13. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Стоянка Имерка VII в Примокшанье // Древности Восточно-Европейской лесостепи: межвуз. сб. науч. тр. Самара: СамГПУ, 1991. С. 42-55.

14. Выборнов А.А., Королёв А.И. Поселение Имерка IV в Примокшанье // Древние культуры лесостепного Поволжья. Самара: СГПУ, 1995. С. 110-122.

15. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Неолит Сурско-Мокшанского междуречья. Куйбышев: КГПИ, 1988. 88 с.

16. Третьяков В.П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы. Л.: Наука, 1990. 195 с.

17. Королев А.И., Ставицкий В.В. Имеркская культура // Археология Волго-Уралья. Т. 2. Энеолит и бронзовый век. Казань: Изд-во АН РТ, 2021. С. 208-221.

18. Мелентьев А.Н. Памятники неолита Северного Прикаспия (памятники прикаспийского типа) // Проблемы археологии Поволжья и Приуралья (неолит и бронзовый век). Куйбышев: Куйбышевский пед. ин-т, 1976. С. 13-14.

19. Барынкин П.П., Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В. Мезолит и неолит Северного Прикаспия // Проблемы эпохи неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы: тез. докл. Оренбург: ОГПИ, 1986. С. 14-16.

20. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Комаров А.М. Мезолитические памятники Северного Прикаспия // Археологические культуры Северного Прикаспия. Куйбышев: КГПИ, 1988. С. 3-41.

21. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В. Исследования неолитической стоянки Каиршак III // Неолит и энеолит Северного Прикаспия. Куйбышев: КГПИ, 1989. С. 18-45.

22. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Комаров А.М. Мезолит Северного Прикаспия (итоги и задачи изучения). Свердловск-Самара, 1991. 32 с.

23. Выборнов А.А., Козин Е.В. Неолитическая стоянка Каиршак I в Северном Прикаспии // Археологические культуры Северного Прикаспия. Куйбышев: КГПИ, 1988. С. 92-105.

24. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Габяшев Р.С., Моргунова Н.Л., Пенин Г.Г. Виловатовская стоянка в лесостепном Заволжье // Энеолит Восточной Европы. Куйбышев: КГПИ, 1980. С. 151-189. EDN: PLTYZW

25. Васильев И.Б., Выборнов А.А. Неолит Поволжья (степь и лесостепь). Куйбышев: КГПИ, 1988. 112 с.

26. Выборнов А.А. Средневолжская культура // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Каменный век. Самара: СНЦ РАН, 2000. С. 177-215.

27. Выборнов А.А. Неолит Волго-Камья. Самара: СГПУ, 2008. 490 с. EDN: QPLMTL

28. Выборнов А.А. Неолит Прикамья. Самара: СамГПУ, 1992. 148 с.

29. Вискалин А.В., Выборнов А.А., Ставицкий В.В. Неолитическое поселение Широмасово III на Нижней Мокше // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 1. Самара: СГПУ, 1999. С. 55-71.

30. Вискалин А.В., Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В. Энеолитическое поселение Ховрино в Посурье // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 2. Самара: СГПУ, 2002. С. 58-80.

31. Выборнов А.А., Вискалин А.В., Королев А.И., Ставицкий В.В. Сутырское 5 поселение (раскопки 2000 года) // Взаимодействие культур в Среднем Поволжье в древности и средневековье. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. С. 28-35.

32. Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В., Челяпов В.П. Ранний комплекс поселения Городок I на р. Ранова // Исторические исследования. Вып. 5. Самара: Изд-во “НТЦ”, 2004. С. 162-193.

33. Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В. Поселение Кипец I в верховьях реки Вороны // Краеведческие записки. Вып. 12. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина, 2005. С. 15-34.

34. Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В., Челяпов В.П. Материалы позднего неолита-бронзы поселения Городок I // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 3. Липецк-СПб., 2007. С. 115-126.

35. Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII-III тысячелетий до н.э.: кол. моногр. / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Смоленск: Свиток, 2016. 456 с.

36. Березина Н.С., Вискалин А.В., Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В. Охранные раскопки многослойного поселения Утюж 1 на Суре // Самарский край в истории России. Вып. 3. Самара: Изд-во Самарского областного краеведческого музея, 2007. С. 14-23. EDN: KJISRT

37. Березина Н.С., Выборнов А.А., Ставицкий В.В., Березин А.Ю. Ранненеолитическая стоянка Вьюново озеро I в Среднем Посурье // Тверской археологический сборник. Вып. 9. Тверь: Изд-во Триада, 2013. С. 195-201. EDN: GNGSAP

38. Андреев К.М., Березина Н.С., Березин А.Ю., Выборнов А.А., Королев А.И., Сидоров В.В. Ранненеолитический керамический комплекс стоянки Утюж I (по материалам раскопок 2011-2012 годов) // Тверской археологический сборник. Вып. 10, т. 1. Тверь: Изд-во Триада, 2015. С. 266-274. EDN: ODWPVP

39. Выборнов А.А., Березина Н.С., Березин А.Ю. Хронология неолита Посурья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII-III тысячелетия до н.э. Смоленск: Свиток, 2016. С. 107-115.

40.Королев А.И. Материалы лесного круга со стоянки Чекалино IV лесостепного Заволжья (по результатам раскопок 2007 года) // Тверской археологический сборник. Вып. 8, т. 1. Тверь: Изд-во Триада, 2011. С. 219-228.

41. Андреев К.М., Васильева И.Н., Выборнов А.А. Неолитический керамический комплекс стоянки Чекалино IV: морфология, технология, хронология // Поволжская археология. 2018. № 1 (23). С. 8-27. DOI: 10.24852/pa2018.1.23.8.27 EDN: LEBGXX

42. Андреев К.М., Выборнов А.А., Васильева И.Н. Стоянка Калмыковка I - новый памятник неолита лесостепного Поволжья // Тверской археологический сборник. Вып. 11: мат-лы 18-го - 20-го заседаний научно-методического семинара “Тверская земля и сопредельные территории в древности” / под ред. И.Н. Черных. Тверь: Триада, 2018. С. 143-160. EDN: NCVGKX

43. Васильева И.Н. Гончарство населения Северного Прикаспия в эпоху неолита // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 1. Самара: СамГПУ, 1999. С. 72-96.

44. Васильева И.Н. К вопросу о зарождении гончарства в Поволжье // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара: НТЦ, 2006. С. 426-439.

45. Выборнов А.А., Васильева И.Н., Кулькова М.А., Филиппсен Б. О времени появления и динамике распространения древнейших керамических традиций в степном нижнем Поволжье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23, № 2. С. 6-16. DOI: 10.15688/jvolsu4.2018.2.1 EDN: XMJSYP

46. Васильева И.Н. Гончарная технология населения Среднего Поволжья в эпоху неолита // Археология Волго-Уралья. В 7 т., т. 1. Каменный век. Казань: Изд-во АН РТ, 2021. С. 374-389.

47. Выборнов А.А. Некоторые вопросы изучения нижневолжского неолита // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2003. Специальный выпуск “Новые гуманитарные исследования”. С. 57-65.

48. Ставицкий В.В. Дискуссионные вопросы изучения нижневолжского неолита // Историко-археологические изыскания. Вып. 6. Самара: Изд-во СамГПУ, 2004. С. 346-359.

49. Васильева И.Н., Дога Н.С., Гилязов Ф.Ф. Новые данные о неолитическом гончарстве Нижнего Поволжья // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2023. Т. 5, № 1 (17). С. 137-150. DOI: 10.37313/2658-4816-2023-5-1-137-150 EDN: IPEMUD

50. Выборнов А.А., Юдин А.И., Васильева И.Н., Косинцев П.А., Кулькова М.А., Дога Н.С., Попов А.С. Новые материалы исследований на поселении Орошаемое в Нижнем Поволжье // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 19, № 3. С. 185-190. EDN: ZBPYCR

51. Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф., Дога Н.С., Попов А.С., Юдин А.И., Васильева И.Н., Кулькова М.А., Рослякова Н.В., Косинцев П.А. Результаты раскопок стоянки Алгай в 2020 году в степном Поволжье // Известия Самарского научного центра РАН. 2021. Т. 3, № 2 (10). С. 100-121. DOI: 10.37313/2658-4816-2021-3-2-100-121

52. Выборнов А.А., Косинцев П.А., Кулькова М.А., Дога Н.С., Платонов В.И. Время появления производящего хозяйства в Нижнем Поволжье // Stratum Plus. Археология и культурная антропология. 2019. № 2. С. 359-368. EDN: FUTEDH

53. Андреев К.М., Выборнов А.А., Кудашов А.С., Алешинская А.С., Васильева И.Н. Поселение Сокольный VII - новый памятник раннего неолита Республики Марий Эл // Поволжская археология. 2020. № 3 (33). С. 64-83. DOI: 10.24852/pa2020.3.33.64.83 EDN: WCXNUS

54. Андреев К.М., Выборнов А.А., Андреева О.В., Кулькова М.А. Поселение Сокольный VIII - новая стоянка позднего неолита Марийского Поволжья // Поволжская археология. 2023. № 3 (45). С. 8-24. DOI: 10.24852/pa2023.3.45.8.24 EDN: HRAVRS

55. Кудашов А.С., Андреев К.М., Выборнов А.А., Алешинская А.С., Васильева И.Н., Сомов А.В., Пантелеева Т.Ю. Исследования нового памятника раннего неолита лесного Среднего Поволжья Сокольный XVII // Поволжская археология. 2024. № 1 (47). С. 8-26. DOI: 10.24852/pa2024.1.47.8.26 EDN: MQQPSN

56. Никитин В.В. Каменный век Марийского края. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1996. 180 с.

57. Никитин В.В. Ранний неолит Марийского Поволжья. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2011. 470 с.

58. Никитин В.В. Культура носителей посуды с гребенчато-ямочным орнаментом в Марийско-Казанском Поволжье. Казань, 2015. 364 с.

59. Никитин В.В. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2017. 765 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В данной научной публикации представлена ретроспектива важных вопросов, касающихся просвещения крымскотатарской женщины в XIX - начале XX вв. В презентуемом ключе авторы опираются на внушительную базу архивных документов и исследования современников. На сегодняшний день заявленная тема звучит не менее остро, нежели век назад, несмотря на наличие политики пролетаризации исламской женщины. Современная Россия, при прочих равных, являясь одной из передовых держав, проповедует гендерное равенство и максимальное привлечение мусульманки в образовательный, культурный и научный мир с целью распространения главных идей прогресса в социальной среде. Женщина-мать была, есть и останется главным связующим звеном ребенка с миром. Грамотная и инновационная презентация дня сегодняшнего, его перспектив и возможных результатов являются некой дорожной картой, обеспечивать которую призвано молодое поколение общества. Привлечение к рассматриваемому вопросу исторической ретроспективы поможет современникам найти наиболее рациональные пути решения проблемы не только с точки зрения научных подходов, но и практического применения, что опять-таки подчеркивает актуальность заявленной тематики. Исторический опыт в контексте просвещения женщины-мусульманки, у истоков которого стоял Исмаил бей Гаспринский, заслуживает серьезного и всестороннего изучения.

В статье обосновывается важность для современного общества решения задачи подготовки студента вуза как человека и специалиста в гармоничном единстве нравственного и профессионального и обосновывается возможность такой подготовки в рамках личностно ориентированного образования. На основании представлений Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, И. С. Якиманской об обучающемся как о цели образования, выявляется идея признания ценности студента как субъекта образования, сущность которой состоит в требовании по отношению к преподавателю признавать студента целью образования и целью собственного развития, признавать его нравственное значение, достоинство его личности, его право на уважение, на признание его уникальности. На основании представлений В. В. Серикова о личностном опыте выявляется идея развития личностного опыта студента, сущность которой заключается в ориентации преподавателя на создание условий для развития мировоззрения и ценностных ориентаций студентов, определяющих их действия и поступки. На основании представлений В. П. Зинченко о «живом знании» выявляется идея признания личностного смысла знания, сущность которой состоит в ориентации преподавателя на развитие у студентов способности наделять смыслом «мир воплощенного знания», который студент осваивает в процессе познавательной деятельности, вводящей его в «мир воплощенных ценностей», придающий знанию, становящемуся «живым знанием», личностный смысл.

В статье раскрываются цели и содержание проектной деятельности иностранных студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология (профиль «Преподавание русского языка как иностранного»), организуемой на основе принципа диалога культур как ведущего в современном иноязычном образовании. Диалог культур в качестве принципа профессиональной подготовки будущих учителей русского языка как иностранного/неродного нуждается в конкретизации как на уровне целей, так и на уровне технологий реализации. С учетом требований профессиограммы преподавателя русского языка как иностранного целью профессионального обучения является сконструированная на основе принципа диалога культур педагогически значимая межкультурная компетенция как способность осуществлять педагогическую деятельность на основе принципа диалога культур, транслировать иноязычную культуру и приобщать к ней, обучая языку с учетом принципов кросс-культурной дидактики. Достижению данной цели способствует проектная деятельность студентов, организуемая как учебный аналог деятельности преподавателя-билингва по реализации принципа диалога культур в практике обучения языкам. В статье описывается модель организации проектной деятельности иностранных студентов-филологов на примере поэтапной организации работы с проектами в рамках изучения дисциплины «Обучение РКИ в аспекте кросс-культурного образования» в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва.

В статье актуализируется проблема нравственного воспитания современной российской молодежи, одним из аспектов которой является формирование у обучающихся опыта нравственного взаимодействия с другими людьми. Выявляются научные предпосылки для эффективного решения проблемы формирования опыта нравственного взаимодействия обучающихся с людьми в условиях учреждения среднего профессионального образования. Предлагается структура опыта нравственного взаимодействия, образуемая когнитивным, мотивационно-ценностным, коммуникативным и поведенческим компонентами. Определяются возможности метода понятийного словаря в изучении сформированности у обучающихся в учреждении среднего профессионального образования когнитивного компонента опыта нравственного взаимодействия, содержание которого (компонента) образуют знания о нравственности, о взаимодействии, о нравственном взаимодействии, о ценности. Обосновывается выбор экспериментальной и контрольной групп. Сравниваются результаты, полученные с помощью метода понятийного словаря как метода научно-педагогического исследования при изучении знаний о понятиях «нравственность», «взаимодействие», «нравственное взаимодействие», «ценность», имеющихся у обучающихся первого и выпускного курсов экспериментальной и контрольной групп, и представляются изменения, произошедшие в содержании знаний обучающихся. Обосновывается вывод об эффективности экспериментальной работы по формированию опыта нравственного взаимодействия обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Современная система образования характеризуется возрастающими требованиями к качеству и результативности образовательного процесса (в том числе и в аспирантуре), что актуализирует необходимость использования научно обоснованных методологических подходов к проектированию и реализации образовательных программ. В этом контексте особое значение приобретает интеграция фрактально-резонансной методологии (ФРМ) и концепции педагогического дизайна (ПД). В статье рассмотрены механизмы синтеза необихевиористического, когнитивистского и конструктивистского подходов в рамках теории и практики педдизайна, а также три ключевых подхода к педпроектированию в концепции педдизайна: «от задачи», «от типа деятельности» и «от образовательных результатов», проанализированы их особенности, преимущества и ограничения. Фрактально-резонансная методология (ФРМ) проектирования образовательного процесса основывается на принципах, заимствованных из теории фракталов и концепции резонанса. В статье рассмотрена сущность данной методологии, ее ключевые аспекты, принципы, возможности и дидактические механизмы реализации в образовательном процессе аспирантуры. В содержании статьи анализируется, как применение четырёхкомпонентной модели дизайна обучения (4С/ID), основанной на теории когнитивной нагрузки Эдварда Свеллера и теории мультимедийного обучения Ричарда Майера, может улучшить образовательный процесс в аспирантуре и помочь обучающимся эффективно справляться с изучаемыми темами.

В связи с увеличением внутренних туристических потоков в настоящее время российские ботанические сады стали популярным местом познавательного досуга среди россиян. Наиболее частой формой просветительской работы в ботаническом саду является «ботаническая экскурсия», специфичность которой требует наличия штатных высококвалифицированных кадров для её проведения. Сформулированное в данном исследовании определение «ботанической экскурсии» раскрывает особенности и назначение узкоспециализированной экскурсии в ботаническом саду, связывая ботанические коллекции и личность экскурсовода. В рамках данного исследования рассматривается практический опыт профессионального обучения экскурсоводов в одном из крупнейших и старейших учреждений г. Санкт-Петербурга - Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук. Описывается авторская методика профессионального обучения экскурсоводов для проведения ботанических экскурсий. Авторами методики определены показатели, выделены критерии и уровни профессионального мастерства экскурсовода. Представленная авторская методика обучения экскурсоводов, разработанная в условиях Ботанического сада Петра Великого, имеет перспективы масштабирования и практической реализации как на площадках ботанических садов России, так и в учреждениях, ведущих узкопрофильную экскурсионную деятельность.

В статье рассматривается и анализируется опыт работы Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) по программе «Стартап как диплом», которая реализуется в российских университетах с 2019 г. В ее рамках студенты выпускного курса - будущие учителя разрабатывают образовательные бизнес-проекты, представляя и защищая их в форме выпускных квалификационных работ (ВКР). Автор статьи делится опытом руководства подготовкой и защитой дипломной работы в форме стартапа студентами факультета математики, физики и информатики СГСПУ. Ее основу составил проект создания и продвижения на рынке учебно-методического пособия с электронным сопровождением для преподавания пропедевтического курса «Знакомство с физикой» в начальной школе. В пособии представлена авторская программа летней физической школы для учащихся 1-4 классов, конспекты занятий и сопроводительные иллюстративные материалы. Помимо теоретических и практических аспектов педагогического исследования, ВКР в форме стартапа содержит финансово-экономическое обоснование проекта, разработка которого осуществлялась при поддержке специалистов в данной области. Анализ результатов эксперимента по внедрению в СГСПУ методики итоговой аттестации выпускников на основе программы «Стартап как диплом» позволил автору статьи выявить положительные и отрицательные аспекты ее реализации в педагогическом вузе.

В статье актуализируется проблема формирования ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку как личностному образованию, обладающему структурой, включающей когнитивный, мотивационно-оценочный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Обосновывается возможность использования объяснения, работы с текстом (книгой), убеждающего воздействия, беседы, дискуссии, ценностно-смыслового диалога, задач с ценностным содержанием, метода анализа конкретной ситуации, метода решения ситуации, ролевой игры в качестве методов формирования ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку. Раскрываются результаты реализации указанных методов. 1) Метод объяснения позволяет предъявлять курсантам знание о том, что есть ценность, ценностное отношение к человеку не только на уровне информации, но на уровне понимания; 2) метод работы с текстом (книгой) обеспечивает вооружение курсантов знаниями, образующими содержание когнитивного компонента ценностного отношения к человеку; 3) метод убеждающего воздействия способствует тому, что знание о ценности, о человеке и др. воспринимается курсантами не только на уровне информации, но и ложится в основу идейно-нравственных принципов личности курсанта; 4) метод ценностно-смыслового диалога обеспечивает осознание и присвоение курсантом как значимых еще недостающих курсанту ценностей; 5) метод задачи с ценностным содержание позволяет курсантам самим вычленить ценности в содержании задачи, обосновав свой выбор; 6) метод ролевой игры обеспечивает ориентацию на реализацию соответствующих отношений во взаимодействии с другими людьми. Приводятся примеры использования данных методов в образовательном процессе ведомственного вуза ФСИН России.

В статье актуализируется проблема формирования ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку как личностному образованию, обладающему структурой, включающей когнитивный, мотивационно-оценочный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Обосновывается возможность использования объяснения, работы с текстом (книгой), убеждающего воздействия, беседы, дискуссии, ценностно-смыслового диалога, задач с ценностным содержанием, метода анализа конкретной ситуации, метода решения ситуации, ролевой игры в качестве методов формирования ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку. Раскрываются результаты реализации указанных методов. 1) Метод объяснения позволяет предъявлять курсантам знание о том, что есть ценность, ценностное отношение к человеку не только на уровне информации, но на уровне понимания; 2) метод работы с текстом (книгой) обеспечивает вооружение курсантов знаниями, образующими содержание когнитивного компонента ценностного отношения к человеку; 3) метод убеждающего воздействия способствует тому, что знание о ценности, о человеке и др. воспринимается курсантами не только на уровне информации, но и ложится в основу идейно-нравственных принципов личности курсанта; 4) метод ценностно-смыслового диалога обеспечивает осознание и присвоение курсантом как значимых еще недостающих курсанту ценностей; 5) метод задачи с ценностным содержание позволяет курсантам самим вычленить ценности в содержании задачи, обосновав свой выбор; 6) метод ролевой игры обеспечивает ориентацию на реализацию соответствующих отношений во взаимодействии с другими людьми. Приводятся примеры использования данных методов в образовательном процессе ведомственного вуза ФСИН России.

В статье рассматриваются особенности лексической группы эвфемизмов и возможности их применения в процессе развития навыка профессиональной коммуникации на занятиях по иностранному языку в учреждениях высшего образования. Цель статьи - описать апробированные на практике методические задания, эффективные для изучения рассматриваемой лексической группы и аргументировать эффективность применения эвфемизмов для расширения активного лексического запаса. В статье обосновывается актуальность изучения разных лексических групп студентами нелингвистических специальностей: общепрофессиональные термины, узкоспециальные термины, эвфемизмы, онимы и некоторые другие. Особое внимание уделяется эвфемизмам в связи с актуальностью их применения для развития профессиональной коммуникации и решения профессиональных задач на иностранном языке. Способность осознанно осуществлять перефразирование, смягчая критические замечания, вводить иные конструкции, изменяя стиль общения, преследуя выраженную коммуникативную задачу, отражает высокий уровень развития необходимых компетенций. Как следствие, рассмотрение особенностей группы эвфемизмов представляет непосредственный интерес для овладения навыком профессиональной коммуникации. Способность обучающихся самостоятельно находить ситуации и высказывания, в которых необходима эвфемизации, умение самостоятельно, грамматически и логически верно оформлять высказывание в устной и письменной речи проявит эффективность учебных занятий.

На основе анализа научно-педагогической литературы и нормативно-правовых документов в сфере образования обоснована актуальность изложения и анализа накопленного на кафедре музыкального образования СГСПУ опыта отбора и реализации содержания психолого-педагогической, методической и музыкально-исполнительской подготовки государственного экзамена будущих учителей музыки в формате профессионального (демонстрационного). В соответствии с целью исследования определена методологическая основа содержания и организации государственной аттестации. Авторы акцентируют внимание на том, что праксеологический подход направляет на полноту и рациональность решения поставленной задачи, эффективность использования отведенного на выполнение задания времени, учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Его назначение находит отражение в разработанных критериях и показателях комплексной оценки готовности учителя музыки к педагогической деятельности (через оценку технологической карты, фрагмента урока и его анализа). Авторами определена направленность содержания заданий психолого-педагогической, методической и музыкально-исполнительской составляющих демонстрационного экзамена и приведены примеры таких заданий. В статье обоснована значимость (приведены аргументы) оценки готовности будущего учителя музыки подготовить, провести фрагмент урока в демоформате и проанализировать его; выявлены и представлены особенности подготовки будущих учителей музыки к демонстрационному экзамену, связанные с введением модульного принципа организации и содержания музыкально-педагогического материала и трудностями его реализации; представлен первоначальный опыт проведения ГИА будущего учителя музыки в формате демоэкзамена «глазами студентов-выпускников».

Устойчивым трендом последних десятилетий явилось, с одной стороны, увеличение доли математических дисциплин в рабочих программах подготовки специалистов по экономическим направлениям, а с другой - углубление изучения имеющихся актуальных математических дисциплин. Эта тенденция нарастает в связи с цифровизацией экономики и повсеместным внедрением систем искусственного интеллекта. В данной статье анализируется сложный комплекс проблем, связанных с формированием математических компетенций выпускников экономических вузов при подготовке кадров для цифровой экономики. Авторы отмечают, что получение данных компетенций связано как с вопросами качества подготовки специалистов, так и с карьерными ожиданиями выпускников. Дисциплины математического цикла являются неотъемлемой составной частью подготовки экономистов и менеджеров. Уверенное владение математическим аппаратом дает возможность будущему специалисту успешно освоить профильные экономические дисциплины всех циклов обучения. Фундаментальные математические дисциплины не носят ярко выраженного прикладного экономического характера, но при этом очень многие понятия и методы, содержащиеся в них, могут быть использованы в решении практических экономических задач. Данная работа посвящена описанию соответствующих разделов базового курса математики и обсуждению создания электронного образовательного пособия по изучению данных экономических приложений. В исследовании рассмотрена реализация процесса построения сетевой версии электронного учебного пособия, выявлены его структурные компоненты, приведено обоснование комплексного подхода к его проектированию. Сформирован механизм отбора содержания учебной дисциплины из содержания предметной области, предложена методика построения семантического дерева учебной дисциплины, основанная на тезаурусе соответствующего контента. Произведен отбор основных понятий и дефиниций для построения тезаурусов математических дисциплин, установлены связи между ними, а также межпредметные связи с профильными экономическими дисциплинами. Данная технология автоматически определяет тематику задач с экономическим содержанием. Материалы данной работы могут лечь в основу создания электронных учебных пособий по различным предметным областям.

Эпистемическая культура, основанная на принципах энактивизма, становится важным компонентом профессионального становления специалиста (выпускника программ психолого-педагогической магистратуры), позволяя педагогам-психологам не только интегрировать разнообразные знания и практики, но и активно участвовать в их формировании. В условиях глобальных изменений и вызовов, с которыми сталкивается современное общество, энактивизм становится важным инструментом для достижения качественного образования и подготовки будущих специалистов. В статье рассмотрена сущность современного энактивизма как философского направления и его значимость для развития эпистемической культуры педагогов-психологов, обучающихся в магистратуре; приведены постулаты (постулат о неразделимости субъекта и объекта; постулат о когнитивности как действии; постулат о коразвитии; постулат о воплощенности, или постулат о эмбодименте) и принципы (принцип когнитивного симбиоза; принцип конструирования знаний; принцип значимости опыта и взаимодействия; принцип динамичности знаний) энактивного подхода к проектированию и реализации образовательного процесса магистратуры. Автор делает вывод: энактивистская философия познания, будучи включенной в систему магистерской подготовки педагогов-психологов, способствует становлению их эпистемической культуры, характеризующейся рефлексивностью, креативностью, холистичностью, открытостью к диалогу, взаимодействию и сотрудничеству, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество психолого-педагогического сопровождения личности в условиях нарастающей сложности и неопределённости современного мира.

В статье поставлены четыре принципиальных вопроса, ответы на которые позволят дать ответ на вопрос, заявленный в названии статьи «кто отвечает в школе за формирование компетенции защиты Родины, патриотической культуры: первый вопрос: является ли проблема защиты Родины предметной, или ее следует рассматривать как проблему междисциплинарную, межпредметную, интегративную, в решении которой будут задействованы все предметы школьной программы; второй вопрос: как организовать образовательный (воспитательный) процесс формирования патриотической культуры в школе; третий вопрос связан с оценкой достижения прогнозируемого результата - формирования патриотической культуры; и наконец, четвертый вопрос: кто из педагогов отвечает за формирование компетенции защиты Родины: это учитель отдельного предмета, такого как «Основы безопасности и защиты Родины», или весь педагогический коллектив школы? В статье сделана попытка ответа на поставленные вопросы с точки зрения научных публикаций по философии, психологии и педагогике, а также по результатам социально-педагогического исследования отношения педагогов к введению обновленного курса «Основы безопасности и защиты Родины», к проблеме формирования патриотической культуры и опыта педагогической деятельности в области патриотического воспитания.

Террористический акт, произошедший в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и приведший к тысячам смертей в начале XXI столетия, изменил дипломатические отношения между странами всего мира, а также изменил взаимоотношения к арабскому народу в США. Соединенным Штатам Америки было необходимо принимать меры, чтобы контролировать арабское население как в Америке, так и по всему миру. Членами Палаты представителей США были представлены меры противодействия террористам, такие как запрет продажи оружия в страны, укрывающие террористов, поимка и наказание преступников и налаживание дружественных отношений с Россией и Китаем. В статье проанализированные данные меры, а также деятельность ФБР в отношении арабской диаспоры в США после терактов 11 сентября 2001 года. Отдельно автор рассмотрел взаимодействие Соединенных Штатов Америки и России в вопросе сдерживания терроризма в мире. В статье автором были рассмотрены следующие материалы: архивы администрации Джорджа Буша, архивы ФБР, архивы Департамента полиции Нью-Йорка, а также оценка дипломатов, социологов, историков, антропологов Соединенных Штатов Америки, являвшихся очевидцами и невольными наблюдателями происходящих в мире процессов.

В данной статье впервые реконструируется неизвестная сторона в биографии видного советского ученого-микробиолога - академика медицины, профессора, доктора медицинских наук Зинаиды Виссарионовны Ермольевой (1898-1974), связанная с ее деятельностью по осуществлению редакционного руководства в издании сборников научных статей, периодических сборников переводов, обзоров и рефератов иностранной периодической литературы, а также научно-практического журнала «Антибиотики». Основной тематикой изданий, в которых З. В. Ермольева выступала в качестве научного редактора, была проблема антибиотиков (пенициллин, стрептомицин и ряд других) и интерферона. В качестве основных источников используются неопубликованные документы Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива экономики, а также материалы сборников статей и периодических изданий, публиковавшихся в 1940-1970-е гг. под редакцией З. В. Ермольевой. В представленной публикации анализируется характер научных изданий и их тематическое наполнение. Характеризуется значение научно-практического журнала «Антибиотики» для науки и практики медицины, освещается характер его выпуска, публикации статей и география авторов и их учреждений, которые они представляли; рассматривается состав редакционной коллегии и редакционного совета, а также роль З. В. Ермольевой в руководстве журналом.

В мировых войнах XX века артиллерия стала родом войск, чьи действия наносили наибольший урон противнику. В ходе Великой Отечественной войны непрерывно рос удельный вес и значение советской артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования, решавшей не только тактические, но и оперативные боевые задачи и в течение третьего периода войны обеспечивавшей прорыв вражеской обороны в наступательных операциях Красной армии. Первой европейской страной, освобожденной советскими войсками, стала Румыния. Основную роль в этом сыграли войска 2-го Украинского фронта, которые в марте - октябре 1944 г. провели Уманско-Ботошанскую, Ясско-Кишиневскую, Бухарестско-Арадскую и Дебреценскую наступательные операции. В их состав входила 11-я артиллерийская дивизия РВГК, находившаяся в оперативном подчинении сначала 7-й гвардейской, а затем 27-й армий. Боевые действия солдат и офицеров 11-й артиллерийской дивизии отличались мастерством, отвагой и высокой эффективностью. В ходе Ясско-Кишиневской операции огонь их орудий сокрушил румынскую оборону и обеспечил ее стремительный прорыв пехотой и танками. Так же эффективно 11-я артиллерийская дивизия действовала в обороне в сентябрьских боях в Северной Трансильвании в ходе Бухарестско-Арадской операции. И в оборонительных, и в наступательных боевых действиях в ходе всех четырех операций 2-го Украинского фронта, результатом которых стало полное освобождение Румынии от нацистов, 11-я артиллерийская дивизия Резерва Верховного Главнокомандования продемонстрировала огневое могущество и высокую маневренность, чем внесла значительный вклад в успех войск фронта.

Рассматривается процесс формирования оценок ситуации в Палестине в периодической печати США. Материалы периодической печати позволяют установить, как в информационном дискурсе США менялись представления о причинах кризиса; как шел процесс эволюции образа Великобритании как союзника и Великобритании как конкурента. Публикации американских газет позволяют определить оценки британских мер по урегулированию кризиса 1939 г. Анализ газет США демонстрирует особенности формирования образа еврейского и арабского населения Палестины и кто попадал под категорию «свой». Период 1939 г. стал одним из определяющих для общественного мнения США в выборе приоритетов в ближневосточном конфликте. Материал статьи наглядно иллюстрирует этапы эволюции оценок американской периодической печати кризиса 1939 г. применительно к международной ситуации на Ближнем Востоке перед началом Второй мировой войны. Газеты США демонстрируют процесс изменений в представлениях американского общества о кризисе в Палестине 1939 года. Вторая мировая война стала одним из важных этапов в развитии дискуссии о ближневосточном конфликте, которая шла в американских газетах и журналах с начала XX века.

В статье анализируется реакция Дома Бёрджесов Виргинии и местной колониальной общественности на принятие Закона о гербовом сборе в 1765 г. В качестве предмета исследования обозначены конкретные меры виргинских законодателей, которые были направлены на формирование протестных настроений по отношению к новому налогу. Объектом исследования выступает политический фон принятия гербового налога и его связь со стремлением британских властей к покрытию государственного долга за счёт новых источников. Отдельное внимание уделяется изучению конкретных инициатив виргинских законодателей, сумевших превратить кампанию за отмену Закона о гербовом сборе в протест широких масс населения колонии. Особая роль отводится рассмотрению виргинских постановлений, которые помогают составить комплексное представление о развитии оппозиционных настроений в провинции в 1765 г. В исследовании отражена реакция законодательного собрания Виргинии на принятие Закона о гербовом сборе 1765 г., которая показывала наличие определённого паритета радикально настроенных членов собрания и сторонников умеренной и взвешенной реакции на изменения в налоговом законодательстве. Важным обстоятельством, нашедшим отражение в исследовании, является реакция на принятие Закона о гербовом сборе 1765 г. богатейших семейств Виргинии, которая показывала их реальный контроль не только над оппозицией, но также и над всем политическим процессом провинции в целом.

Статья посвящена всестороннему анализу ойратской экспансии против Казахского ханства в XVII-XVIII веках, одного из наиболее значимых и драматических периодов в истории Центральной Азии. Исследование охватывает ключевые этапы конфликта, начиная с первых вторжений ойратов на казахские земли и заканчивая кульминацией в виде массовых миграций и демографических потерь казахского населения в период «Актабан шубырынды». В статье детально рассматриваются причины, стоявшие за агрессивной политикой ойратских правителей, включая внутренние факторы, такие как политическая раздробленность Казахского ханства, и внешние, такие как экономические и военные амбиции джунгарских ханов. Автор уделяет особое внимание анализу ключевых сражений и военных кампаний, оказавших решающее влияние на исход противостояния. В статье исследуются последствия ойратской агрессии, в том числе демографические потери, политическая дестабилизация и изменение геополитического баланса в регионе. Освещаются также долгосрочные эффекты этих событий, включая формирование новых межгосударственных союзов и стратегических альянсов, которые предопределили дальнейшее развитие Центральной Азии. В результате исследования автор приходит к выводу, что ойратская экспансия сыграла ключевую роль в формировании политической и социальной структуры региона, оказав глубокое воздействие на дальнейшую историю Казахского ханства и его соседей.

В статье впервые публикуются первые результаты междисциплинарных исследований археологического памятника эпохи позднего Средневековья - Нового времени могильника Нюрымпосллор 2, проведенные в 2020-2021 гг. В результате комплексных исследований памятника удалось проследить погребальный обряд аборигенов Севера, а именно положение погребенных, расположение сопроводительного инвентаря, одеяние захороненных. Кроме археологических и антропологических подходов в исследовании древнего могильника были применены методы палеопочвоведения. В частности, особое внимание было уделено локальной возвышенности (далее - насыпи) вторичного характера, на которой были расположены видимые в современном рельефе древние могильные впадины. На основе морфологических и физико-химических показателей была осуществлена диагностика насыпи могильника, которая впоследствии позволила получить подтверждения в пользу искусственного, а не естественного (природного) происхождения площадки могильника, на которой компактно осуществлялись захоронения древним населением севера Западной Сибири, начиная, как минимум, с XVI в. н. э. С точки зрения практического подхода искусственного образования насыпи выдвигается гипотеза, что в качестве единственного материала для насыпи мог быть использован речной песок в непосредственной близости от водотока, который был предварительно ручным способом «стаскан и отсыпан» на будущую площадку могильника древними людьми. В результате проведенных междисциплинарных исследований выдвигается предположение о выделении особого типа памятника - могильника Нюрымпосллор 2, не имеющего аналогов среди выявленных на современной территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья посвящена анализу личного и профессионального пути выдающихся александрийских интеллектуалов Паппа и Теона. В работе исследуются основные труды ученых и их научные достижения в сфере естественнонаучного знания, а также привязка интеллектуального наследия Паппа и Теона к развернувшейся в IV веке в Александрии конфронтации между светскими интеллектуалами и христианами. В статье приводятся доказательства того, что Папп и Теон продолжили развивать естественнонаучное знание в Александрии в ситуации, когда христианская власть усилилась настолько, что любые попытки обращения к языческому наследию ставили под сомнение само существование подобной школы в городе. Автор статьи проводит идею о том, что деятельность этих ученых стала одной из причин последующей конфронтации в научной среде города между язычниками и христианами. Параллельно автор утверждает, что Папп и впоследствии Теон предприняли попытку соединить математику и философию, сформировав в Александрии новый пласт ученых в лице дочери Теона Гипатии и её учеников, которые сделали философию не умозрительной, теоретической наукой, а выделили её практические стороны.

Некоторые районы Древней Эллады, находившиеся на границе варварского и греческого миров и отставая в политическом и культурном отношении от центра, тем или иным путем стремились доказать свое «греческое» происхождение. Особенно этого относилось к царским династиям, которые, выводя свою генеалогию из мифологических героев, тем самым обосновывали свои претензии на эллинское происхождение. Подобным примером может послужить правящая в Эпире молосская династия Эакидов, которая выводила свое происхождение от мифологического героя Неоптолема, сына Ахилла. Происходило это в тот момент, когда Эпир и правящая династия вышли из исторической тени и стали активнее участвовать в общегреческих делах. В качестве главного источника для этого послужили сюжеты из Троянской войны, повествующие о возвращении героев после разгрома Трои. Зачастую представители царской династии при рождении получали имена мифологических героев, что должно было служить подтверждением их высокого происхождения. Со временем генеалогия молосских царей дополнялась и расширялась путем введения в нее новых мифологических персонажей. В правление царя Пирра в героическую генеалогию молосских царей была внесена его супруга Ланасса. Имя Неоптолема носили и два реальных персонажа эпирской истории, судьбы которых не были счастливыми.

На основе половозрастных определений скелетов петровской и алакульской культур позднего этапа эпохи бронзы реконструируется демографическая структура населения. Приведены историографические сведения по изучению данного аспекта жизнедеятельности популяций. Анализ материалов этих археологических культур проведен на основе традиционных подходов, а также с использованием метода многомерной статистики главных компонент. Расчеты демографических показателей показывают высокую детскую смертность, которая повлияла на уменьшение величины среднего срока жизни в суммарной группе. Средний возраст смертности и без учета детей также является небольшим. Для населения поздней бронзы алакульской и соседних синхронных культур нужно учитывать возможность многофакторного объяснения повышенной смертности детской части населения. Показатель величины детской смертности в алакульской группе близок к таковым синташтинской и срубной групп Волго-Уралья, которые датируются несколько более ранним временем, а для петровской группы это значение близко с потаповской группой. Половозрастные показатели разных выборок алакульской культуры различаются. Это хорошо показано на графике локализации серий, построенном на основании данных многомерного анализа. Алакульские выборки расположились в разных секторах графика, демонстрируя, таким образом, разные демографические тенденции. Большинство их все же имеют определенное сходство по анализируемым показателям. При межгрупповом сравнении серий с привлечением групп других археологических культур оказалось, что алакульские выборки довольно резко противопоставляются таковым восточноевропейских степей предшествующего времени, в частности ямной и катакомбной. В составе групп поздней бронзы прослеживается близость сводной алакульской и петровской серий между собой и параллельно их нахождение в кругу синхронных серий срубной культуры юга Среднего Поволжья. Следует отметить, что практически все серии позднего бронзового века, включая разные алакульские и петровскую, демографически отчетливо отличаются от показателей населения, проживавшего практически на этих же территориях в начальную фазу этой эпохи. Это определенно свидетельствует о новом укладе жизни, связанном, видимо, в первую очередь с переходом от подвижного скотоводства к оседлости.

Статья посвящена анализу каменных наконечников, обнаруженных в результате археологических раскопок поселений гаринской энеолитической культуры в Среднем Прикамье. Основу исследования составляет типологический анализ, помимо этого приводится характеристика вторичной обработки, метрических параметров, пропорций и описание сырья. В результате работы было проанализировано 578 экземпляров целых и фрагментированных наконечников с семи памятников. Изученные орудия изготавливались из сырья местного происхождения с использованием технологии вторичного бифасиального утончения. Абсолютное большинство законченных форм наконечников имеет листовидную форму с различной вариацией оформления основания, кроме того, распространены наконечники пятиугольной формы с вогнутым либо усеченным основанием. Остальные типы изделий (иволистные, треугольные, ромбические и черешковые) встречаются реже. Подобные формы наконечников типичны для гаринской культуры, и их можно обнаружить в материалах большинства энеолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья. На территории Нижнего Прикамья, Камско-Вятского междуречья и Европейского Северо-Востока известны аналогичные формы листовидных и ромбических орудий. В то же время пятиугольные, треугольные и иволистные наконечники встречаются реже и чаще всего представлены единичными экземплярами. Результаты исследования показывают, что на территории Верхнего и Среднего Прикамья в эпоху энеолита широко развита технология бифасиального расщепления. Вполне вероятно, что традиции производства бифасиальных орудий были сформированы в процессе культурного взаимодействия. Полученная в ходе исследования информация требует дальнейшего понимания и осмысления.

Целью нашего исследования стало изучение динамики качества воды устья реки Великой в вегетационный период 2023 года по ряду гидрохимических и гидробиологических показателей. Представлены данные гидрохимического и санитарно-микробиологического мониторинга, проведённого в вегетационный период 2023 года, природного водоёма - устья реки Великой. Акватория изучена на основании данных анализа 5 станций. Был определён 21 гидрохимический показатель. Определён класс качества воды по индексу загрязнения воды. В санитарно-микробиологический мониторинг входило определение ОМЧ аллохтонной и автохтонной микрофлоры. Из результатов следовало, что водоём испытывает в большей степени бактериальное давление, чем химическое. Превышенное значение жёсткости объясняется геологическими особенностями региона, а повышенные значения БПК-5 в некоторые сезоны могут быть вызваны естественными процессами и загрязнением водоёма. Значения интегральной оценки загрязнённости находились в интервале 1,88-2,29. Качества вод характеризуется в переходном значении III-IV класса качества вод. По оценке воды по усреднённым показателям бактериального загрязнения воды были отнесены к умеренно загрязнённым, однако в летнее время в одной точке пробы воды относились к загрязнённым. Воды характеризуются как «умеренно загрязнённые», что соответствует средней концентрации гидромикробиоты в порядках 10³ (КОЕ)/мл.

Изучением адаптационных особенностей культивируемых древесных растений в Республике Коми занимаются сотрудники отдела Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Суровые климатические условия региона остаются основным сдерживающим фактором, влияющим на успешное введение в культуру многих древесных растений. В современном мире весьма актуальна проблема глобального потепления климата, в частности, тенденция изменения температуры воздуха в сторону ее повышения в европейской части Российской Федерации (это сказывается на росте и развитии интродуцируемых растений). Объектами для изучения влияния потепления климата Республики Коми на процессы роста и развития интродуцентов послужили два вида рода Cotoneaster Medik.: Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. (кизильник черноплодный) и C. integerrimus Medik. (кизильник цельнокрайний). Выявлено, что повышение температуры воздуха ведет к сокращению периода роста побегов у исследуемых видов и позволяет растениям своевременно пройти процессы одревеснения побегов и подготовиться к осенне-зимнему периоду, что говорит об успешной акклиматизации интродуцентов. Кроме того, изменение климатических условий в районе интродукции отражается на смещении сроков наступления и окончания основных фенологических фаз на более ранние даты. Таким образом, происходящее потепление климата в настоящее время оказывает положительное влияние на успешность культивирования исследуемых видов рода Cotoneaster в Республике Коми.

Экскременты различных групп животных обеспечивают биологический круговорот веществ в экосистемах. В результате разложения непереваренных остатков органической массы как растительного, так и животного происхождения происходит высвобождение (выщелачивание) минеральных элементов питания для растений, способствующих созданию новой органической массы, которая, в свою очередь, вновь вовлекается в биологический круговорот. В статье рассмотрены некоторые свойства и показатели экскрементов животных, условно разделённых по трофическим особенностям на фитофагов (лось, заяц-беляк), всеядных (медведь, кабан) и хищников (лисица, волк). Химический состав экскрементов разных групп животных имеет характерное отличие и зависит от питания. А в результате аккумулятивной функции гумусовых веществ при разложении экскрементов в почвах накапливаются в форме органических соединений углерод, азот, фосфор и другие, необходимые для жизнедеятельности растений и микроорганизмов элементы. Фитофаги и отчасти всеядные наземные млекопитающие играют важную роль в трансформации и минерализации растительного органического вещества и фактически выступают в экосистемах в качестве опосредственных редуцентов (в данном случае оценка проведена на входе и выходе из организма животного и расщепление органики рассматривается как функция данного организма). Хищные животные принимают участие в круговороте веществ в меньшей степени, чем фитофаги и всеядные, трансформируя и минерализуя белковые вещества. Экскременты животных представляют собой непереваренные измельченные остатки, и их дальнейшая переработка осуществляется независимо от животных, то есть вне их организмов.

Rhododendron luteum (рододендрон желтый) - листопадный кустарник, получивший широкое распространение в садово-парковом строительстве благодаря высоким декоративным качествам. В Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН Rh. luteum привлечен пятилетними саженцами в 2008 г. из Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Установлено, что в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми размножение Rh. luteum и семенным, и вегетативным путем затруднено в связи с нерегулярным формированием фертильных семян и слабым линейным ростом побегов. Однако, учитывая высокие декоративные качества Rh. luteum в сочетании с достаточной неприхотливостью к условиям выращивания, представляется актуальным продолжение разработки способов его репродукции в условиях Севера. Поэтому целесообразно было оценить регенерационную способность Rh. luteum в культуре in vitro. На этапе собственно микроразмножения Rh. luteum под действием тидиазурона в течение 6 пассажей наблюдалась активная пролиферация почек и регенерация побегов, при неизменном типе органогенеза (активация меристем). Элонгация побегов достигалась на безгормональной среде Андерсона. В результате оценки влияния двух модифицированных питательных сред (Андерсона и WPM) на морфогенез было показано, что обе питательные среды положительно влияют на темпы роста и развития побегов. Наибольший коэффициент размножения получен на модифицированной среде Андерсона в присутствии БАП 0,5 + ИУК 0,5 мг/л на последействии тидиазурона.

Цель исследований заключается в оценке новых элитных сортов черешни Cerasus avium (L.) Moench по важнейшим хозяйственно-биологическим характеристикам и выделении перспективных образцов для промышленного выращивания и селекционного использования. В последние годы площади под возделывание черешни значительно увеличились благодаря созданию зимостойких и устойчивых к болезням сортов. Тем не менее из всего разнообразия сортов, представленных в Госреестре РФ, лишь небольшая часть подходит для выращивания в условиях Среднего Поволжья. В настоящей статье представлены результаты первичного изучения 12 элитных форм черешни в сравнении с контрольными сортами Чермашная (раннего срока созревания) и сортом Фатеж (среднего срока созревания) за последние 4 года с 2019 по 2022 гг. Были изучены такие показатели черешни, как зимостойкость, продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям, сроки созревания и качество плодов. Выделены элитные сорта, отличающиеся высокой зимостойкостью, продуктивностью (20 и более кг с дерева), крупным размером плодов (свыше 5 г), отличным вкусом (более 4,5 балла). Выявлены элитные формы черешни, устойчивые к монилиозу и слабо повреждающиеся вишневой мухой. По итогам первичного сортоизучения в госсортоиспытание в 2021-2023 годах переданы 3 сорта черешни: Нюша, Олечка и Лиза.

В работе рассмотрены вопросы эколого-биологических особенностей произрастания бука европейского на территории степной зоны Донбасса в условиях юга Восточно-Европейской равнины. С учетом изменяющегося на протяжении 10 лет климата актуальными становятся вопросы устойчивости интродуцированных видов к изменениям температуры, действию снежных и ледяных бурь, возникающих внутри сезонов. Установлено, что с экологической точки зрения наибольший ущерб растение испытывает при резких изменениях погодных условий внутри сезона (циклические процессы заморозки/оттаивания) и неравномерном прогреве древесных тканей при оттаивании, что снижает локально их физико-механические свойства. В результате этого ствол или скелетные ветви теряют свойство относительной однородности. Неравномерная скорость изменения механических свойств приводит к потере жесткости и повышенному напряжению, верхняя часть ствола становится дополнительной оледеневшей массой, при этом нагрузка на оттаявшую область приближается к критической. Описанные эффекты объясняются состоянием воды в сосудах древесных растений. Так, в цикле замораживания/оттаивания (сезонные явления) происходит изменение фазового состояния свободной воды и, как следствие, её физических свойств. При прохождении через 0°C происходит порционное таяние льда, которое со временем приводит к неравномерному во времени снижению модуля упругости древесины. В результате этого физико-механические свойства древесины различаются в разных частях объема и быстро изменяются при переходе воды из твердой фазы в жидкую. Экологические последствия данного явления - необратимые деформации органов растения, изменение архитектоники кроны и угла наклона ствола, в крайних случаях облом ствола и скелетных ветвей.

Представители семейства Orchidaceae служат показателем устойчивости лесных фитоценозов. Орхидные считаются одними их самых уязвимых представителей флоры, чутко реагирующих на изменение условий окружающей среды, в том числе вызванных антропогенными факторами. В связи с этим орхидеи можно назвать индикаторами состояния окружающей среды. Оценка их состояния в сообществах имеет первостепенное значение при разработке природоохранных мероприятий. В 2010-2023 гг. изучена популяционная структура Neottianthe cucullata (L.) Schlechter на территории Бузулукского бора (в пределах Самарской области). Популяции вида отмечены в составе сосняка зелёномошникового. Мониторинг популяции проводился с использованием методов популяционно-онтогенетического направления. Изучение популяций N. cucullata в Самарской области осуществлялся авторами впервые, хотя для более северных регионов Российской Федерации популяционные особенности вида изучены достаточно подробно. Ценность исследований заключается в получении и анализе оригинальных данных о N. cucullata в Самарской области, где вид находится на грани исчезновения. Определена численность особей, проведено изучение онтогенетической и пространственной структуры ценопопуляций. В составе ценопопуляций отмечены разновозрастные особи, в том числе субсенильные - популяции являются полночленными. Выявлены низкие демографические индексы, замедляющие или препятствующие самовосстановлению ценопопуляций N. cucullata в условиях антропогенной нагрузки. В условиях невысокой нагрузки популяции являются зрелыми, устойчивыми к воздействию экологических факторов. Но при возрастании антропогенной нагрузки (вытаптывании, беглых пожарах) и изменении освещенности и почвенной влажности (при вырубке древостоя) устойчивость популяций снижается. Динамика онтогенетической структуры и численности особей в более или менее благоприятных условиях местообитаний флуктуационная. Крупный лесной пожар 2021 г. в Бузулукском бору (вне территории национального парка) затронул место произрастания N. cucullata. Древесный и травянистый ярусы сообществ уничтожены практически полностью, нарушена структура верхнего почвенного горизонта. В 2023 г. выявлено произрастание трех особей вида, расположенных разрозненно.

В статье представлены сведения о ценопопуляциях Stipa pennata на территории рекультивированного отвала угольного разреза «Изыхский». Статус вида на территории Республики Хакасия - сокращающийся в численности вид. Приведен анализ геоботанических описаний с участием Stipa pennata. Вид обнаружен в составе частично восстановленной крупнодерновинной ковыльной степи, насаждений тополя черного и вяза приземистого с мятликовым покровом, насаждений клена американского и вяза приземистого с бобово-злаковым покровом. Учет местонахождений этого вида затруднен в связи с нерегулярностью его цветения. Численность вида на первом участке наибольшая. Stipa pennata произрастает совместно со злаками-содоминантами: для участков более увлажненных - Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, для более сухих - Stipa capillata, Poa angustifolia, Festuca valesiaca. Вид в условиях отвалов способен произрастать на ровных степных, лугово-степных участках и лесных насаждениях, причем в последних с меньшим обилием из-за конкуренции других видов растений и недостатка света. На открытых участках вид способен доминировать в фитоценозах. В статье представлены рекомендации по сохранению, реинтродукции и мониторингу редких видов на территории отвалов угольных разрезов Республики Хакасии.

В данной статье рассматривается моторная латерализация собак породы немецкая овчарка. Выявление подобных взаимосвязей может способствовать более эффективному выявлению предрасположенностей собак к различным видам работы и более эффективной подготовке рабочих собак. Целью работы является выявление связи между направлением использования собак породы немецкая овчарка и их латерализованным поведением. С помощью метода первого шага были собраны данные о моторной предвзятости 55 собак разного пола и возраста, а также рассчитан индекс латерализации. Собаки были разделены на три группы: из центра кинологической службы МВД по Вологодской области, из питомника черных немецких овчарок «Гладиатор» и участники монопородной выставки немецких овчарок «Московия» в 2024 году. Было выявлено, что для большинства собак характерна праволапость, её демонстрирует 49%, однако ведущая конечность собак различается в зависимости от пола животных: 64% самцов оказались правшами, 44% самок - левшами, при этом доля амбидекстров больше среди самок (15%), чем среди самцов (9%). Помимо этого, для собак, работающих в МВД, отмечена тенденция к преобладанию левшей (56% особей), а среди собак из питомника «Гладиатор» и участников выставки «Московия» преобладали правши (56 и 57% соответственно).

Статья посвящена юбилею известного российского археолога, доктора исторических наук, профессора Александра Алексеевича Выборнова. А. А. Выборнов исследовал многочисленные археологические памятники эпох мезолита, неолита, энеолита в Волго-Уралье и Прикамье. Научная археологическая школа, которую возглавляет юбиляр, известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Научную работу юбиляр успешно сочетает с преподавательской. Профессор А. А. Выборнов читает курсы лекций на бакалавриате в Самарском государственном социально-педагогическом университете, руководит магистратурой и аспирантурой по археологии. А. А. Выборнов - автор более 400 научных и учебно-методических работ. Около 70 его работ издано за рубежом, в том числе в престижных изданиях, входящих в перечень Scopus и Web of Science. Учёный является руководителем и участником многочисленных грантов и государственных заданий. Он организатор многих международных и всероссийских конференций. Большое внимание Александр Алексеевич уделяет воспитательной работе со студентами и ежегодно выполняет обязанности куратора. А. А. Выборнов на протяжении многих лет был деканом исторического факультета, заведующим кафедрой отечественной истории и археологии, руководил магистерской программой «Археология Поволжья». В статье анализируется его научная, научно-организационная и преподавательская деятельность.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СГСПУ

- Регион

- Россия, Самара

- Почтовый адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- Юр. адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- ФИО

- Бакулина Светлана Юрьевна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rectorat@sgspu.ru

- Контактный телефон

- +7 (846) 2074400

- Сайт

- https://sgspu.ru