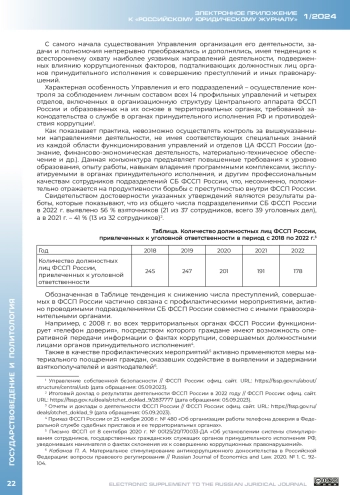

В статье рассматриваются причины возникновения и особенности деятельности подразделений собственной безопасности ФССП России, раскрываются поставленные перед ними задачи, возложенные права и обязанности. Уделяется внимание проблеме отсутствия у исследуемых подразделений полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Установлено противотечение неравнозначных друг другу правовых норм, регулирующих осуществление начальниками отделов собственной безопасности ФССП России полномочий начальника подразделения дознания, отраженных в ч. 4 ст. 40.2 УПК РФ. Автор на примере типичных преступлений, совершаемых должностными лицами ФССП России, демонстрирует инструменты по их выявлению и пресечению. Обозначена необходимость создания единого государственного органа собственной безопасности в качестве эффективного способа снижения уровня коррумпированности и исключения влияния на решения рассматриваемых подразделений контролируемых ведомств и органов.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Право

В системе ФССП России, как и в иных правоохранительных органах, под собственной безопасностью может пониматься ее защищенность от угроз дестабилизирующего и разрушительного влияния путем формирования полезных средств противодействия коррупции и иным противоправным деяниям, содействие в инженерно-технической и антитеррористической защищенности объектов службы от преступных посягательств, поддержание исправности работы информационного потенциала, государственной защиты сотрудников органов принудительного исполнения, федеральных государственных гражданских служащих ФССП России и их близких, а также реализация результативных мер по недопущению наступления неблагоприятных последствий и устранению источников и факторов угроз.

Список литературы

1. Вытовтов А. Е. Значение результатов оперативно-розыскной деятельности как средств доказывания в уголовном судопроизводстве // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 2. С. 317-321. EDN: IEUKOI

2. Кабанов П. А. Материальное стимулирование антикоррупционного доносительства в Российской Федерации: вопросы правового регулирования // Russian Journal of Economics and Law. 2020. № 1. С. 92-104. DOI: 10.21202/1993-047X.14.2020.1.92-104 EDN: DHIFJY

3. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Рос. право, 1992. 432 с.

4. Светкина А. И. Взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с иными правоохранительными органами // Международный журнал гуманитарных и естественных наук.2021. № 11-4. С. 125-127. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-11-4-125-127 EDN: JWTXVY

5. Телепнев П. Ф. Проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности по противодействию коррупции // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 18. С. 94-99. EDN: SADBED

Выпуск

Другие статьи выпуска

Наблюдение на выборах - неотъемлемая часть любой избирательной кампании, олицетворяющая принцип гласности и открытости организации и проведения выборов, - выступает одним из актуальных вопросов избирательного права. В избирательном законодательстве РФ закреплен достаточно широкий круг субъектов, наделенных функцией наблюдения, а по сути, контроля за осуществлением различных избирательных действий. Однако их статус различается по объему полномочий, срокам наблюдения. Цель статьи - на основе анализа избирательного законодательства и электоральной практики рассмотреть состав и полномочия субъектов, имеющих право осуществлять наблюдение на выборах, и внести предложения по совершенствованию избирательного законодательства РФ в данной сфере. Методологическую основу составили общенаучный диалектический метод познания социально-правовых явлений и вытекающие из него частнонаучные методы: формально-юридического анализа, наблюдения, историко-правовой, эмпирический, аналитический методы, позволившие использовать системный подход к изучению обозначенной проблемы. Рассмотрен состав субъектов, осуществляющих наблюдение на выборах по избирательному законодательству РФ. Выделено три категории субъектов наблюдения: 1) от государства; 2) от кандидатов, избирательных объединений (политических партий); 3) от общественности, в том числе международной (иностранной). Проведенное исследование позволило охарактеризовать субъектный состав уполномоченных осуществлять наблюдение на выборах, выявить пробелы и противоречия избирательного законодательства РФ в регулировании правового статуса данных лиц и внести предложения, способствующие совершенствованию норм избирательного законодательства. Анализ зарубежной практики позволил увидеть достоинства российского избирательного законодательства по изучаемому вопросу и в то же время показал возможные перспективные варианты расширения субъектного состава наблюдения, в том числе со стороны общественности.

27 июня 2023 г. в онлайн-формате состоялся межвузовский круглый стол на тему «Научно-методические основы преподавания курса „История России“ в юридических вузах». Инициатором мероприятия выступила кафедра истории государства и права Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева (далее – УрГЮУ), соорганизатором – кафедра истории государства и права Саратовской государственной юридической академии (далее – СГЮА); к дискуссии присоединились историки и историки права из других вузов страны. Актуальность обсуждения проблематики расширения исторической компоненты в подготовке будущих юристов обусловлена рядом причин, прежде всего введением с 1 сентября 2023 г. во всех вузах страны на неисторических специальностях и направлениях подготовки обязательной дисциплины «История России».

В статье рассматривается субъектный состав уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в контексте различных способов совершения преступления, анализируется влияние изменений арбитражной практики на уголовно-правовую квалификацию, делается вывод о допустимости соисполнительства при определенных условиях.

В данной статье освещается тема соглашений о порядке ведения переговоров, их разнообразие и особенности. Приводится краткий обзор различных типов соглашений о переговорах, а также анализируются их основные характеристики. Автор выделяет основные содержательные аспекты таких соглашений и обращает внимание на их роль как инструмента регулирования взаимодействия сторон в процессе переговоров. Оценивается практическое применение соглашений о порядке ведения переговоров в различных сферах деятельности, выявляются особенности их использования в различных контекстах. Выделяются существующие типы и виды используемых в практике урегулирования переговоров о заключении договора соглашений, писем, такие как меморандумы о взаимопонимании, гарантийные письма, письма о намерениях, преддоговорные соглашения, протоколы и т. п. Также приводятся существующие точки зрения теоретиков на природу соглашений, говорится об их роли и важности в урегулировании переговоров. При рассмотрении классификации правовой структуры данного соглашения их виды сопоставляются с используемыми в практике делового оборота документами. Соглашения о ведении переговоров и сами переговоры выделяются в качестве организационных соглашений и отношений соответственно, теория о существовании которых была разработана советским ученым профессором О. А. Красавчиковым. Принципы и характеристика организационных правоотношений соотнесены с основными характеристиками видов соглашений о порядке ведения переговоров.

В статье анализируются историко-правовой генезис и типология деликтного обязательства с точки зрения основополагающих морально-нравственных императивов и традиционных ценностей, влияющих на эволюцию российской правовой системы. Автор рассматривает актуальные проблемы охраны исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в контексте обеспечения государственного суверенитета и соблюдения международно-правовых принципов и норм, включая применение таких институтов, как реторсии и репрессалии.

В статье рассматривается развитие института ответственности бизнеса за нарушение прав человека. Отмечается, что защита прав человека являлась одним из основных направлений развития международного права в XX в., что привело в том числе к расширению состава субъектов, которые несут ответственность за соблюдение прав человека. Упоминается деятельность Центра по транснациональным корпорациям ООН, основная задача которого заключалась в разработке Кодекса поведения для ТНК, который предлагал уважать права человека и основные свободы. Дальнейшее развитие института ответственности бизнеса за соблюдение прав человека связывается с принятием Руководящих принципов для многонациональных предприятий ОЭСР, Глобального договора ООН, а также Норм, касающихся ответственности транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека, на основе которых позже предполагалось принять юридически обязательный документ. Деятельность Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, кульминацией работы которого стала разработка Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, оказала большое влияние на развитие института ответственности бизнеса за соблюдение прав человека. Среди других ключевых событий можно назвать борьбу народа Огони с корпорацией «Shell», а также создание Принципов Салливана. Деятельность судей в США и Европе и нормотворчество на уровне ЕС также развивает и расширяет ответственность ТНК. Автор подчеркивает ключевую тенденцию нормотворчества в сфере ответственности бизнеса за нарушение прав человека - борьбу юридически обязательных и необязательных подходов, которая каждый раз приводит к отказу от принятия юридически обязательного международного акта в данной сфере.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- УРГЮУ ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА

- Регион

- Россия, Екатеринбург

- Почтовый адрес

- 620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21

- Юр. адрес

- 620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21

- ФИО

- Бублик Владимир Александрович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rektorat@usla.ru

- Контактный телефон

- +7 (343) 2276363