Исследована организация кроны у прегенеративных, генеративных и постгенеративных особей Quer-cus robur L, произрастающих в мелколиственных и мелколиственно-широколиственных лесах, дубравах, зарослях кустарников и на лугах Приильменской низменности (в пределах Новгородского района Новгородской области). Про-анализированы направление роста, характер нарастания и ветвления, а также взаиморасположение ствола, ветвей от ствола и ветвей II порядка. Установлено, что в имматурном состоянии особи Q. robur представлены тремя типами кроны, различающимися по направлению роста ствола и выраженности ложнодихотомического комплекса осей, за-мещающих ствол. В виргинильном состоянии выделено четыре типа кроны в соответствии с теми же критериями, что и у имматурных особей, а также с учётом преобладающего направления роста ветвей от ствола. В хорошо осве-щённых местообитаниях виргинильные особи формируют крону первого типа (с ортотропным стволом и восходящи-ми ветвями), а в элементах мозаики древостоя – всех четырёх типов. В генеративном и постгенеративном периодах особи в целом представлены теми же типами кроны, что и в виргинильном состоянии. При этом по мере взросления и старения деревьев у них отмирают ветви в направлении верхушки ствола, а ствол и ветви от ствола могут перехо-дить к иному направлению роста, что вызывает «переключение» на другой способ формирования кроны. В генератив-ном периоде онтогенеза в кроне усиливаются процессы дезинтеграции, что выражается в формировании сложных ложнодихотомических структур в составе ветвей и развитии особо крупных плагиотропных и направленных косо вверх ветвей. Указанные явления особенно выражены в разреженных древостоях и у отдельно стоящих деревьев.

Идентификаторы и классификаторы

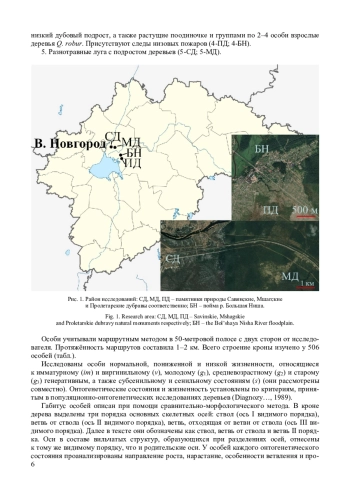

- SCI

- Биология

Габитус растения определяет узнаваемость вида. Воспринимаемый наблюдателем внеш-ний облик особи формируется на протяжении онтогенеза под действием определенных фак-торов внешней среды. Изучением разнообразия и особенностей организации габитусов, свя-зей между макроморфологическими особенностями и наследственно обусловленной про-граммой развития особей, влияния окружающей среды на количественные и качественные параметры органов занимается экологическая морфология растений, или биоморфология (Savinykh, Cheryomushkina, 2015). Биоморфологические исследования ряда видов, имеющих протяжённый ареал и широкую экологическую амплитуду, еще далеки от завершения. В частности, это относится к дубу черешчатому (Quercus robur L.). Данный вид имеет вы-сокую хозяйственную ценность, значительную продолжительность жизни и отличается большим формовым разнообразием (Selektsiya, 1982). Первое описание онтоморфогенеза и основных особенностей строения кроны Q. robur было дано И. Г. Серебряковым (Serebry-akov, 1962). Впоследствии в ряде работ на примере краевой, юго-восточной части ареала были показаны морфологические девиации вида, образующиеся в неблагоприятных услови-ях (Belostokov, 1974; Ivanova, Mazurenko, 2013). В то же время северная часть ареала Q. robur расположена в подтайге и южной тайге. В последнее время увидела свет серия публикаций по архитектурным особенностям кроны у молодых и взрослых деревьев Q. robur в пойменных и водораздельных сообществах южнотаёжной подзоны (Stamenov, 2024 a, b). В то же время биоморфологические особенности Q. robur в северо-западной ча-сти ареала пока что остаются неизученными. Между тем, в районе оз. Ильмень в Новгород-ской области сосредоточены крупные массивы дубрав (Prirodnoye…, 1978). Поэтому целью работы мы поставили анализ способов организации кроны и её трансформацию в онтогене-зе у особей Q. robur в сообществах Приильменской низменности.

Список литературы

1. Антонова И. С., Белова О. А. 2008. Трансформация модулей разных уровней кроны некоторых древесных растений в связи с условиями среды и фитоценотической позицией // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. Биология и экология. Вып. 9. С. 10-16.

2. Антонова И. С., Фатьянова Е. В. 2013. К вопросу о строении ветвей деревьев умеренной зоны в контексте онтогенетических состояний // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. Биология и экология. Вып. 32 (31). С. 7-24.

3. Антонова И. С., Фатьянова Е. В. 2016. О системе уровней строения кроны деревьев умеренной зоны // Бот. журн. Т. 101. № 6. С. 628-649. https://doi.org:. DOI: 10.1134/S000681361606003X

4. Антонова И. С., Гниловская А. А. 2013. Побеговые системы кроны Acer negundo L. (Aceraceae) в разных возрастных состояниях // Бот. журн. Т. 98. № 1. С. 53-68.

5. Антонова И. С., Лагунова Н. Г. 1999. О модульной организации некоторых групп высших растений // Журн. общей биологии. № 1. С. 49-59.

6. Антонова И. С., Николаева Н. В. 2002. Особенности структуры кроны Frangula alnus (Rhamnaceae) // Бот. журн. Т. 87. № 10. С. 90-101.

7. Barthelemy D., Édelin C., Hallé F. 1989. Some architectural aspects of tree ageing // Ann. Sci. For. V. 46. P. 194-198.

8. Белостоков Г. П. 1974. Морфологическая структура кустовидного подроста Quercus pedunculata Ehrh. (Fagaceae) // Бот. журн. Т. 59. № 4. С. 578-588.

9. Чистякова А. А. 1988. Жизненные формы и их спектры как показатель состояния вида в ценозе (на примере широколиственных деревьев) // Бюл. МОИП. Отд. биологический. Т. 93. Вып. 6. C. 93-105.

10. Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных растений. Деревья и кустарники: методические разработки для студентов биологических специальностей. 1989 / Ред. О. В. Смирнова. М. 105 с.

11. Édelin C. 1991. Nouvelles données sur l’architecture des arbres sympodiaux: le concept de plan d’organisation // L’Arbre: Biologie et Développement. Naturalia Monspeliensia, 2nd International Tree Conference. Montpellier. P. 127-154.

12. Евстигнеев О. И., Короткова Н. В. 2023. Онтогенез дуба черешчатого на пойменных лугах Брянского полесья // Russian Journ. of Ecosystem Ecology. V. 8 (2). https://doi.org:. DOI: 10.21685/2500-0578-2023-2-1

13. Горошкевич С. Н., Велисевич С. Н. 2000. Структура кроны кедра сибирского (Pinus sibirica du Tour) на генеративном этапе онтогенеза // Krylovia. Сибирский бот. журн. № 2 (1). С. 110-122.

14. Иванова А. В., Мазуренко М. Т. 2013. Варианты реализации онтогенетической траектории Quercus robur (Fagaceae) Самарской области // Бот. журн. Т. 98. № 8. С. 1014-1030.

15. Костина М. В., Барабанщикова Н. С., Битюгова Г. В., Ясинская О. И., Дубах А. М. 2015. Структурные модификации кроны березы повислой (Betula pendula Roth.) в зависимости от экологических условий произрастания // Сибирский экологический журн. Т. 22. № 5. С. 710-724. https://doi.org:. DOI: 10.15372/SEJ20150505

16. Костина М. В., Барабанщикова Н. С., Недосеко О. И., Стаменов М. Н. 2024. Конструктивная организация кроны лесообразующих видов деревьев средней полосы Европейской России // Бот. журн. Т. 109. № 5. С. 460-475. https://doi.org:. DOI: 10.31857/S0006813624050042

17. Костина М. В., Барабанщикова Н. С., Ясинская О. И. 2016. Изучение кроны клена ясенелистного (Acer negundo L.) с позиций концепции архитектурных моделей и реитерации // Вестник Удмуртского ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. № 4. С. 32-42.

18. Мазуренко М. Т., Хохряков А. П. 1991. Классы метамеров деревьев // Журн. общей биологии. Т. 52. № 3. С. 409-421.

19. Природное районирование Новгородской области. 1978 / Ред. Н. В. Разумихин. Л. 250 с.

20. Raimbault P., Tanguy M. 1993. La gestion des arbres d’ornement. 1re partie: Une méthode d’analyse et de diagnostic de la partie aérienne // Revue forestière française. V. 25. N 2. P. 97-117.

21. Разумовский Ю. В. 1991. Особенности развития липы Tilia cordata Mill. в городе // Биологические науки. № 8. С. 151-160.

22. Савиных Н. П., Черёмушкина В. А. 2015. Биоморфология: современное состояние и перспективы // Сибирский экологический журн. Т. 22. № 5. С. 659-670. https://doi.org:. DOI: 10.15372/SEJ20150501

23. Селекция лесных пород. 1982. М. 223 с.

24. Серебряков И. Г. 1962. Экологическая морфология растений. М. 379 с.

25. Шаровкина М. М., Антонова И. С. 2011. Некоторые особенности строения кроны молодых генеративных деревьев Tilia platyphyllos Scop. в разных экологических условиях // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 3. Биология. Вып. 3. С. 26-36. EDN: HQDQEZ

26. Стаменов М. Н. 2023. Архитектура кроны у виргинильных и молодых генеративных особей Quercus robur L. на юго-восточной границе ареала (на примере Волгоградской области) // Вопросы степеведения. № 4. С. 90-105. https://doi.org:. DOI: 10.24412/2712-8628-2023-4-90-105 EDN: DYHGFZ

27. Стаменов М. Н. 2024 a. Строение кроны у молодых особей дуба Quercus robur L. в различных сообществах южной тайги Нижегородского Заволжья // Биосфера. Т. 16. № 4. С. 450-461. https://doi.org:. DOI: 10.24855/biosfera.v16i4.958 EDN: XODWFU

28. Стаменов М. Н. 2024 b. Архитектура кроны у взрослых деревьев Quercus robur L. (Fagaceae) в пойменной дубраве вблизи северной границы ареала (Ярославская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 18. № 4. С. 201-220. https://doi.org:.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В 2025 г. Дендрарий Брянского государственного инженерно-технологического университета отмечает своё 90-летие. История этого уникального места неразрывно связана с жизнью и научной деятельностью его основателя – заслуженного деятеля науки РСФСР, ботаника-дендролога, профессора Б. В. Гроздова. В статье освещаются основные этапы становления памятника природы областного значения – Дендрария имени Б. В. Гроз-дова Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ). Источниковую базу исследования составили архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве Брянской области (ГАБО) и Брянском государственном краеведческом музее (БГКМ).

В г. Курск 10 августа 2025 г. в рамках празднования 180-летия Русского географического общества состоялся эколого-краеведческий фестиваль «Сохраним реку Кур». Фестиваль проходил в долине реки Кур. Его участники очистили побережье от мусора и ликвидировали очаг опасного инвазионного растения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.).

В 2019–2025 гг. авторами проводились флористико-геоботанические исследования на территории Смоленской области, в ходе которых были выявлены местонахождения некоторых редких, нуждающихся в охране и занесённых в региональную Красную книгу (Perechen’…, 2012) видов растений, а также видов с недостаточно изученным распространением и нуждающихся в мониторинге (Reshetnikova et al., 2007).

В статье приведены результаты изучения влияния препаратов Эпин-экстра и Рибав-Экстра на раз-личные формы айвы, возделываемой в маточнике. Изучали высоту маточных растений, наибольший выход стан-дартных отводков, диаметр штамба, и количество побегов на одном дереве. Использовали формы айвы: ВА 29 (к), Северная, Прованская, Пензенская, № 13, № 21, № 25, № 31, № 40. Выявлено, что использование регулятора роста растений Рибав-Экстра для полива под корень (1 мл / 10 л воды) наиболее эффективным оказалось для подвоев айвы Пензенская, Прованская, ВА 29 (к), Северная. В этом случае анализируемые показатели характеризовались высокими значениями. Без применения регулятора роста растений наибольшую высоту маточных деревьев, наибольший выход стандартных отводков, диаметр штамба, количество побегов на одном дереве продемонстриро-вали формы айвы Пензенская, Прованская, ВА 29 (к), Северная. При использовании регулятора роста растений Эпин-экстра – опрыскивание (1 мл / 5 л воды на одно дерево) – наибольшей высотой маточных деревьев, наилуч-шим выходом стандартных отводков, диаметром штамба, количеством побегов на одном дереве характеризовались формы айвы Пензенская, Прованская, ВА 29 (к), Северная. Без применения регулятора роста растений лучшим показателем высоты деревьев, наибольшим выходом стандартных отводков, наилучшим результатом диаметра штамба, наибольшим количеством побегов на одном дереве отличались формы айвы Пензенская, Прованская, ВА 29 (к), Северная. Полученные данные свидетельствуют о том, что при применении регуляторов роста растений Рибав-Экстра и Эпин-экстра лучший результат показали формы айвы ВА 29 (к), Пензенская, Прованская, Север-ная, и такие формы можно рекомендовать для дальнейшего использования в селекции.

Геоботанические исследования проведены в 2024 г. на Северном Кавказе, в регионе Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае, на Боргустанском хребте. Синтаксономический анализ, выполненный с позиций подхода J. Braun-Blanquet (1964), позволил установить новую асс. Salvio canescentis–Centauretum holophyllae ass. nov. Она отнесена к союзу Stipo caucasicae–Salvion canescentis Lysenko, Shchukina, Shilnikov, Neshataev, Agadzhanova et Neshataeva 2023, порядку Galio biebersteinii–Bilacunarietalia microcarpae Lysenko, Shchukina, Neshataeva, Shilnikov et Dutova 2021 класса Festuco–Brometea Br.-Bl. et Tx ex Soó 1947.

В поймах рек Северной Двины (в нижнем течении) и Мезени (в нижнем течении), а также её при-токов в среднем течении Низьмы и Пыссы исследованы сообщества, в которых верхний ярус сформирован одно- и многоствольными деревьями Salix viminalis L. и S. dasyclados Wimm., достигающими высот 10–18 м и более. Приводятся сведения о флористическом составе и местообитаниях таких сообществ. Проведена их классификация методом Ж. Браун-Бланке на основе 25 описаний. Эти леса отнесены к асс. Salicetum dasycladi Taran 1993, в соста-ве которой рассматриваются как субасс. Salicetum dasycladi salicetosum viminalis subass. nov. с двумя вариантами: typica и Linaria vulgaris.

На основании камеральной обработки гербарного материала коллекции лишайников (LE) и прове-дённых в 2024 г. исследований в дубравах и черноольховых лесах заказника «Старобинский» составлен список лишайников и близкородственных грибов. Аннотированный список включает 133 вида: 124 видов лишайников, 6 нелихенизированных грибов – Chaenothecopsis pusilla, Microcalicium disseminatum, Phaeocalicium polyporaeum, Sarea difformis, S. resinae и Stenocybe pullatula и 3 лихенофильных гриба – Chaenothecopsis epithallina, Muellerella hospitans и Stigmidium microspilum. Впервые для лихенобиоты республики приводится лишайник Flavopunctelia soredica. Впервые на территории заказника обнаружены 11 видов лишайников, включённых в Красную книгу Бе-ларуси: Bactrospora dryina, Calicium adspersum, Cetrelia olivetorum, Chaenotheca chlorella, Cladonia caespiticia, Hypotrachyna revolutа, Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata, Parmotrema stuppeum, Punctelia subrudecta и Usnea ceratina. К индикаторным лишайникам старовозрастных лесов относятся 36 видов.

Представлены сведения о мхах гор Баркова (65°11’18“N, 60°18’8“E) и Еркусей (65°13’30.6“N, 60°21’42.6“E) на территории одного из самых крупных национальных парков России и Европы, национального парка «Югыд ва», включённого в 1995 г. в перечень Всемирного наследия природы ЮНЕСКО в составе объекта «Девственные леса Коми». В объединённой флоре мхов горных поднятий Баркова и Еркусей насчитывается 104 вида, 49 родов и 27 семейств. Для каждого вида приведена информация о его местообитаниях в горно-тундровом и гольцовом поясах. Выявлены новые места произрастания редких в регионе видов мхов, нуждающихся в постоянном контроле численности в природе (биологическом надзоре) и занесённых в Приложение 1 к Красной книге Республики Коми (Krasnaia…, 2019). Впервые для Приполярного Урала приведены три вида мхов (Dicranella subulata, Dicranum groenlandicum, Philonotis marchica).

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- БГУ

- Регион

- Россия, Брянск

- Почтовый адрес

- 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14.

- Юр. адрес

- 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14.

- ФИО

- Антюхов Андрей Викторович (Руководитель)

- E-mail адрес

- bryanskgu@mail.ru

- Контактный телефон

- +7 (483) 2666577

- Сайт

- https:/www.brgu.ru