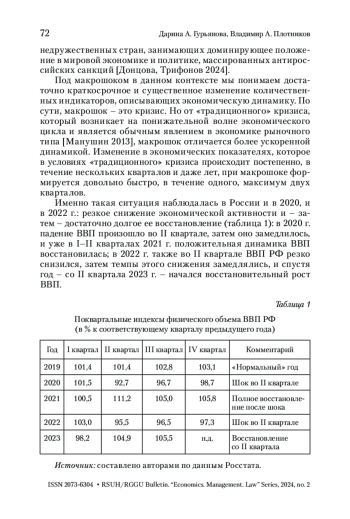

В статье рассматривается проблематика эффективного ведения хозяйственной деятельности в условиях роста неопределенности деловой среды. В последние годы эта неопределенность резко повысилась, что определяется, в частности, двумя последовательными макрошоками (пандемический, 2020 г. и санкционный, 2022 г.), которые породили слабопредсказуемые изменения в российской экономике. Авторами эта ситуация определена как политико-экономическая турбулентность. Политико-экономическая турбулентность в целом негативно влияет на эффективность управления в экономике, что подтверждается имеющимися статистическими данными. В то же время, есть многочисленные контрпримеры, когда даже в турбулентной среде за счет эффективного управления удается получать высокие результаты в хозяйственной деятельности. Показано, что сложившиеся условия хозяйствования требуют пересмотра подходов к управлению. Обновленное управление должно быть ориентировано на защиту от рисков, вызванных турбулентностью, и, одновременно, на использование порождаемых ею новых возможностей. Рекомендовано, в этой связи, более активно использовать проектный подход в управлении. Формирование сбалансированного по рискам и результативности портфеля проектов позволяет экономическим системам успешно функционировать и развиваться даже в условиях политико-экономической турбулентности.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Экономика

- Префикс DOI

- 10.28995/2073-6304-2024-2-70-84

Важнейшим показателем эффективности ведения хозяйственной деятельности, а следовательно, и управления ею, является производительность труда [Николаев 2023; Сопилко, Горбачева 2022]. Рост производительности труда в макроэкономическом плане сдвигает вправо-вверх границу производственных возможностей и способствует экономическому росту.

Список литературы

1. Воронков 2022 - Воронков С.С. Турбулентность - одна из нерешенных проблем современной физики (краткий обзор) // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2022. № 3. С. 77-85.

2. Гнатюк и др. 2018 - Гнатюк А.А., Комлев С.Л., Ляховненко Д.С., Фридман Г.М. Математическое моделирование Европейского газового рынка: прогнозирование цен форвардных газовых контрактов на торговых площадках // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 1 (109). С. 14-19.

3. Гурьянова 2023 - Гурьянова Д.А. Трансформация менеджмента организаций под воздействием современной турбулентности в экономике // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2023. № 4 (58). С. 25-29.

4. Донцова, Трифонов 2024 - Донцова О.И., Трифонов П.В. Определение перечня уязвимых сфер промышленного развития с низким экономическим потенциалом до принятия антироссийских санкций // Инновации и инвестиции. 2024. № 1. С. 423-427.

5. Жигунов 2014 - Жигунов В.П. Антикризисное и противоциклическое регулирование национальной экономики и его влияние на экономический рост // Управленческое консультирование. 2014. № 2 (62). С. 178-187.

6. Козлова 2022 - Козлова Н.И. Преимущества и ограничения передовых подходов к управлению стоимостью бизнеса // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 1 (51). С. 18-23.

7. Королева 2016 - Королева А.М. Эффекты мультипликации и акселерации в современной Российской экономике // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 5. С. 110-112.

8. Курбанов и др. 2017 - Курбанов А.Х., Курбанов Т.Х., Шаламов Д.В. Эволюция инструментария логистики и его роль в принятии управленческих решений // Логистика. 2017. № 7. С. 40-44.

9. Кучина 2005 - Кучина Е.В. О взаимосвязи производительности труда и кон курентоспособности в условиях рынка // Вестник Курганского государственного университета. 2005. № 3 (3). С. 174-176.

10. Манушин 2013 - Манушин Д.В. Новый взгляд на понятие «Кризис» // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 15 (318). С. 17-24.

11. Мухортов 2021 - Мухортов Д.В. Управление доходностью организации в рамках повышения финансовой устойчивости // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 4 (50). С. 27-31.

12. Николаев 2023 - Николаев Н.А. Метод повышения эффективности деятельности работника на основе снижения непродуктивных затрат // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 1 (139). С. 120-128.

13. Плотников 2023 - Плотников В.А. Структурные трансформации российской экономики под воздействием шоков и национальная экономическая безопасность // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2023. № 1. С. 15-25.

14. Плотников, Вертакова 2010 - Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Системный подход в оценке путей преодоления финансово-экономического кризиса // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 3 (27). С. 213-224.

15. Плотников, Харламов 2023 - Плотников А.В., Харламов А.В. Направления нейтрализации негативного влияния неэкономических шоков на реальный сектор экономики России // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 1 (139). С. 50-58.

16. Ружинская 2018 - Ружинская Т.И. Уровень зависимости экономики России от цен на нефть и газ // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 6. № 5. С. 65-75.

17. Смешко и др. 2023 - Смешко О.Г., Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Государственная инвестиционная политика как инструмент преодоления угроз национальной экономической безопасности, вызванных антироссийскими санкциями // Экономика и управление. 2023. Т. 29. № 7. С. 747-762.

18. Сопилко, Горбачева 2022 - Сопилко Н.Ю., Горбачева В.В. HR-аналитика в контексте повышения производительности труда на отраслевых предприятиях // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. № 4. С. 8-19.

19. Шагеев, Перегримова 2017 - Шагеев Д.А., Перегримова И.М. Разработка сбалансированного управленческого решения по формированию инвестиционного портфеля для физического лица в историческом и современном аспекте // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2017. Т. 11. № 1. С. 86-98.

20. Юсуфова 2020 - Юсуфова А.М. Шоки внешней среды и жизнеспособность организаций // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2020. № 3 (45). С. 23-26.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена сравнительному анализу положений действующего чрезвычайного законодательства, закрепляющего порядок установления и реализации экстраординарных (особых) правовых режимов. Исследованы акты федерального законодательства, регламентирующего правовые режимы военного, чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму и экстремистской деятельности, а также регионального законодательства о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (всего – 93 нормативных акта). Отмечено, что законодатель (в особенности региональный) по-разному подходит к вопросу нормативно-правового закрепления предмета регулирования, определения и разграничения оснований введения экстраординарных (особых) правовых режимов, полномочий органов публичной администрации и их должностных лиц, которые обеспечивают реализацию таких режимов. Так, например, в законодательстве о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму и экстремистской деятельности не предусмотрены основания введения соответствующих режимов.

Выявлено несоответствие нормативного содержания законодательных актов субъектов РФ в части закрепления экстраординарных полномочий публичной администрации. В целях устранения неопределенностей в вопросах соотнесения объектов правового регулирования и оснований для введения экстраординарных (особых) административно-правовых режимов обосновывается предложение о необходимости формулирования бланкетных правовых норм, определяющих основания введения экстраординарных (особых) правовых режимов и направленных на обеспечение их реализации. По итогам исследования делается вывод о необходимости приведения в соответствие содержания нормативных правовых актов субъектов РФ, которые наделяют органы публичной администрации и их должностных лиц экстраординарными полномочиями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Описываются возможные направления совершенствования законодательства в данной сфере.

В современных условиях, при многообразии форм и видов предлагаемых на рынке финансовых продуктов и услуг, а также множестве организаций, предлагающих их клиентам, особую роль играет деятельность Банка России, направленная на защиту прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение нарушений этих прав, а также повышение уровня финансовой грамотности населения. Реактивное и превентивное направления деятельности Банка России в этой сфере позволяют эффективно решать проблему нарушения прав клиентов.

Автор статьи предпринимает попытку анализа понятия суверен с позиции юридического децизионизма и политической теологии – учений, разработанных немецким философом и правоведом Карлом Шмиттом (1888–1985).

Децизионизм по праву считается одним из базовых концептов шмиттовского политико-правового дискурса. В своем объемном трактате «Диктатура» (1910 г.) Шмитт инициирует детально разработанное учение о децизионизме, в основе которого лежит принятие политического решения, обоснованного соответствующей властью (а не законом). Позднее (в 1922 г.) Шмитт издает свою «Политическую теологию»*, в оптику которой снова попадает децизионизм, а также те его государственно-правовые понятия, которые возможны к соотнесению с понятиями теологическими. К ним, прежде всего, относятся понятия суверен, суверенитет, чрезвычайное положение. И наконец в работе «О трех видах юридического мышления» (1934 г.) он предлагает классификацию юридического мышления (в котором допустимо предположить одновременное существование всех его трех видов), отвергая нормативизм и обосновывая свою склонность к децизионизму и мышлению в категориях конкретного порядка.

Некоторые исследователи трудов Шмитта – и в частности его «Политической теологии» – считают, что посредством соотнесения суверена с Богом, чрезвычайного положения – с чудом и политического действия – с крестным путем, ученый пытался оградить свое учение о децизионизме от какой-либо критики, поскольку «пропущенная» сквозь призму теологического, а не критического мышления политика становилась предметом веры, принимая форму и выражение неоспоримого догмата. На самом деле такое «исследовательское» видение проводимых Шмиттом аналогий не объясняло ни интерпретативно сложную теорию суверена, ни его политическую теологию, а лишь упрощало, а порою и вульгаризировало их.

Занимаясь исследованием генеалогии политической власти, Шмитт пытался установить характерный для конкретной эпохи тип суверена (Папа Римский – в период раннего и классического Средневековья (V– XIV вв.); протестанстский реформатор (в лице Ж. Кальвина) – в период позднего Средневековья (XVI в.), абсолютный монарх – в период европейского абсолютизма (XVI–XVIII вв.), немецкий народ – в период существования Веймарской республики (1918–1933 гг.), рейхспрезидент – в период зарождения национал-социализма (30-е гг. XX в.). По Шмитту сущностная природа каждого из них выявляется в процессе принятия ими только тех политических решений, которые немецкий исследователь определяет как решения о введении чрезвычайного положения. При этом каждая эпоха «задает» своего суверена, что предполагает обязательное подчинение его политического решения духу времени конкретного исторического периода. Таким образом, с поступательным развитием политической теологии развивается и (юридический) децизионизм, вследствие чего понятия суверен, суверенитет и решение о чрезвычайном положении «обрастают» новыми смысловыми значениями.

Статья посвящена рассмотрению понятия «мезосисмема» в контексте управления социально-экономическим развитием, а также приведены методика оценки и методы управления развитием социальноэкономическими мезосистемами. В статье предложены ряд методик, которые позволят оценить уровень развития социально-экономических систем для дальнейшей разработки мероприятий с целью повышения эффективности управления ими.

Системная экономика рассматривает понятие «мезоэкономика» преимущественно в контексте хозяйственной сферы, фокусируя внимание на региональном измерении [Клейнер 2006]. При этом целесообразно расширить концептуальные рамки, включив в сферу мезоэкономических исследований следующие аспекты:

– отраслевые кластеры и экосистемы – группы взаимосвязанных предприятий и организаций, объединенных единой отраслевой специализацией, общими технологиями и рынками;

– локальные экономические системы – автономные территориальные образования, обладающие собственными ресурсами, производственной базой и инфраструктурой, но взаимодействующие с внешней средой;

– глобальные цепочки создания стоимости – сети взаимосвязанных предприятий и организаций, осуществляющих совместную деятельность по производству и распространению товаров и услуг в глобальном масштабе. Разработка теоретических основ мезоэкономики позволит не только изучать, но и управлять этими объектами, способствуя повышению эффективности экономической системы в целом. Для этого потребуется привлечение междисциплинарного подхода, объединяющего методы системного анализа, экономики, социологии и других наук. Таким образом, мезообъекты выводят современную экономику за рамки неоклассической парадигмы, открывая новые горизонты для исследования и практического применения. Системная экономика, расширенная на основе предложенных концептов, служит перспективной теоретической базой для построения мезоэкономических моделей и разработки эффективных механизмов управления.

На сегодняшний день социальное предпринимательство является одним из наиболее динамично развивающихся видов предпринимательской деятельности и выступает, наряду с государственными структурами, драйвером социокультурных изменений в обществе. Используя предпринимательский подход, социальные предприниматели решают актуальные социальные проблемы и действуют, исходя из общественных интересов. Возможность оперативного реагирования на возникающие запросы общества, удовлетворение потребностей разных категорий населения, предоставление равного доступа и новых возможностей, способствующих социально-экономической адаптации и построению инклюзивного общества, являются определяющими для развития института социального предпринимательства. Специфика такого вида деятельности определяется конкретной сферой, в рамках которой реализуются, к примеру, социокультурные проекты. Рост интереса к сфере культуры и тенденция активной поддержки проектов в данной сфере обусловили цель настоящей статьи – анализ особенностей социокультурного предпринимательства.

Статья посвящена влиянию финансовых технологий в цифровой экономике и возможным инновационным решениям в сфере финансов и финансовых услуг. В статье рассмотрен методический подход к имплементации технологии блокчейн в российскую платежную систему «Мир». Обоснованы основные этапы внедрения технологии блокчейн в деятельность платежной системы «Мир». Разработаны предложения по выбору оптимального партнера в части разработки и внедрения блокчейна для платежной системы «Мир».

Предложен и обоснован процесс внедрения технологий блокчейн в работу платежной системы «Мир». Сформированы проектные предложения и обоснован проект внедрения технологий блокчейн в работу платежной системы «Мир» с последующим расчетом экономического эффекта от практической реализации проектных предложений.

Разработан экономический прогноз от имплементации проекта по реалистичному, оптимистичному и пессимистическому сценарию.

Статья посвящена одному из факторов снижения мотивации сотрудников в организации – синдрому эмоционального выгорания. Согласно опросу Аналитического центра НАФИ, каждый второй работник находился в состоянии эмоционального выгорания в прошлом либо испытывает его в настоящее время. Определены основные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания и практики, способствующие профилактике возникновения выгорания. Особое внимание уделено природе стресса как основной причине эмоционального выгорания сотрудников. Одним из решений проблем, связанных с выгоранием сотрудников, является внедрение комплексных программ благополучия, которые затрагивают все сферы жизни человека. Основная цель программ благополучия – улучшение качества жизни сотрудников, повышение уровня жизненной энергии и стрессоустойчивости. Классические сферы благополучия, являющиеся базой для разработки соответствующих программ, сопоставимы с классической теорией мотивации А. Маслоу, описывающей иерархию потребностей человека – от базовых физиологических до духовных – потребностей высшего уровня.

В данной статье рассматривается место и роль трендвотчинга в современном бизнесе. Вначале проводится сравнительный анализ основных понятий, с которыми отождествляется тренд (тенденция, мода, аналитика, технологическое предпринимательство). Рассмотрена базовая классификация трендов по масштабируемости, ключевым сферам жизни общества, отраслевой (рыночной) принадлежности, доминированию положения и динамичности развития. Определяются приоритетные свойства тренда: направление, сила, продолжительность. Особо подчеркивается, что трендвотчинг является важной частью любого инновационного процесса, поскольку позволяет предугадывать новые технологические, потребительские и иные тенденции. В целом он все больше становится инструментом для поиска возможностей, способствующих успешной конкуренции на рынке XXI в. за счет сформирования предложения на основе потенциальных ожиданий пользователей, опережения соперников, действующих в исследуемой отрасли, учета влияния факторов макросреды и адекватной под нее подстройки со стороны корпоративного менеджмента. В этой связи приводится методика определения тренда, важное место в которой занимают средства (источники) его исследования и выбора. Обсуждается вопрос применения матрицы потребительского тренда, дающей хорошие результаты по поиску свободных ниш и способствующей открытию новых рыночных окон, что особенно актуально для начинающих бизнес-стартапов. В завершении статьи отмечается, что активное использование трендвотчинга способствует развитию технологического предпринимательства, а наблюдение за трендами обеспечивает мир бизнеса необходимой информацией, в результате чего становится более рациональным выбор компаниями перспективных направлений повышения их конкурентоспособности и роста.

В статье представлены материалы, связанные с анализом причин возникновения дисфункций управления в современном спорте и дальнейшими перспективами развития спорта в условиях изменяющегося мирового порядка. Как это ни парадоксально, начало конфликта на Украине и последующая реакция спортивных чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций (МСФ) позволила реально посмотреть на существующие модели управления отдельными видами спорта и всей олимпийской системой в прикладном аспекте.

Управление и власть в спорте рассматриваются через призму теорий символического капитала, критического реализма, теорию господства и трехуровневого измерения власти в спорте.

В аналитической части делается акцент на том, что международный спорт не придерживается унитарной или федеративной модели управления, а соответствует принципам полицентричной системы управления, поскольку власть в спорте асимметрична и рассредоточена по отдельным созданным органам с перекрывающимися юрисдикциями, которые не всегда находятся в иерархичной связи друг с другом. Именно поэтому президент МОК Томас Бах выступил с рекомендациями об отстранении атлетов России и Белоруссии от международных соревнований, отмены соревнований на территории этих стран и запрета на российские и белорусские государственные символы. Других управленческих рычагов у руководства МОК на принятие решений нет.

Выявлены дисфункции модели управления, приведшие к зависимости олимпийского движения от американского капитала и несправедливому распределению доходов; тренд на развитие региональных спортивных проектов и формирование новой геополитической экономии спорта.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- РГГУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 125047, г Москва, Тверской р-н, Миусская пл, д 6

- Юр. адрес

- 125047, г Москва, Тверской р-н, Миусская пл, д 6

- ФИО

- Логинов Андрей Викторович (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)

- E-mail адрес

- rsuh@rsuh.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 2506118

- Сайт

- https://www.rsuh.ru/