В статье представлена деятельность выдающихся выпускников Императорского Московского университета — элиты российского просвещения и образования, посвятивших свое творчество и организаторскую деятельность служению музыкальному и сценическому искусству. Проанализированы научные труды, архивные материалы, документы, посвященные истории Императорского Московского университета (ИМУ) второй половины XIX века и личной судьбе Н. Г. Рубинштейна — выпускника юридического факультета ИМУ, основателя Московской консерватории и ее первого директора, — а также двух его студентов — пианиста К. Н. Игумнова и режиссера Л. В. Баратова, каждый из которых стоит у истоков фортепианного исполнительского и режиссерского искусства. В результате анализа деятельности трех великих представителей российского искусства — Н. Г. Рубинштейна, К. Н. Игумнова и Л. В. Баратова, обучавшихся в Императорском Московском университете, — автор приходит к выводу об их основополагающей роли в становлении и развитии отечественного профессионального музыкального образования, пианистической исполнительской и сценической режиссерской школ

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Искусство

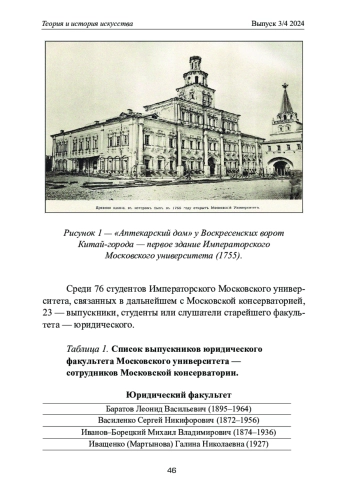

Теперь, когда прошло более 150 лет с тех пор, как первые ученики Московской консерватории заполнили ее классы, можно говорить об особой части ее профессорско-преподавательского состава: выпускниках Московского университета — элите российского просвещения и образования, посвятивших свое творчество и научную деятельность служению искусству

Список литературы

1. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность. М.: ГМИ, 1957. Том 1. 1829-1867. 454 с.

2. Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн. История жизни и деятельности. М.: Музыка, 1962. 278 с.

3. Большой театр СССР: опера и балет/сост. Абрамский И.П., вст.статья Бэлза И.Ф. М.: Музгиз, 1958. 565 с.

4. Денисова Г.В., Стефаненко Е.А. О благотворительной деятельности Л.В. Собинова в помощь малообеспеченным студентам Императорского Московского университета // Теория и история искусства. 2024. № 1. С. 12-22. EDN: RPPKFP

5. Зилоти В.П. В доме Третьякова. М.: Искусство, 1998. 248 с.

6. Кашкин Н.Д. Воспоминания о Н. Г. Рубинштейне [Электронный ресурс] // сайт Московской консерватории. URL: https://www.mosconsv.ru/ru/book.aspx?id=127832&page=127834 (дата обращения: 01.03.2024).

7. Кашкин Н.Д. С.И. Танеев и Московская консерватория // Музыкальный современник. 1916. № 8.

8. Летопись юридического факультета (1755-1918) [Электронный ресурс]. URL: https://letopis.msu.ru/content/letopisyuridicheskogo-fakulteta-1755-1918 (дата обращения: 01.03.2024).

9. Мильштейн Я.И. Константин Николаевич Игумнов. М.: Музыка, 1975. 471 с.

10. Павлинова В.П. Роль Н.П. Трубецкого в истории Московского отделения РМО // Русское музыкальное общество (1859- 1917): История отделений. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 17-28.

11. Поиск. 1994. № 1; Русские ведомости. 1894. 13 янв.

12. Ремнева М.Л., Соколов А.Г. Филологический факультет Московского университета. Краткий очерк истории [Электронный ресурс]. URL: https://www.philol.msu.ru/~msu250/history/briefhistory/?p=1 (дата обращения 01.03.2024).

13. Теркель Е. Дело жизни - служение искусству. Павел Третьяков и Антон Рубинштейн //Галерея. 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.tg-m.ru/articles/3-2012-36/delo-zhizni- sluzhenie-iskusstvu-pavel-tretyakov-anton-rubinshtein (дата обращения: 24.03.2024).

14. Черников О.Л. Рояль и голоса великих. Ростов-н/Д.: Феникс, 2011. 222 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Данная статья описывает трансформацию современной культуры под влиянием новых технологий. Цифровизация проникает абсолютно во все отрасли жизнедеятельности общества. В связи с этим авторы анализируют роль технологии блокчейн в процессе формирования современной культуры, рассматривая её использование в сфере искусства. Эта технология позволяет не только сохранять и распространять произведения традиционного искусства, но и инициирует рождение новых форм художественного творчества (криптоискусство, NFT-искусство), меняющих художественный ландшафт и наше восприятие искусства. В статье утверждается, что при огромном многообразии культур обмен культурными кодами между народами может быть доступным и непредвзятым и служить обогащению общего знания и опыта посредством технологии блокчейн. Она в состоянии сделать безопасной и прозрачной деятельность любых отраслей культуры, так как исключает посредника между участниками. Авторы показывают возможности технологии блокчейн способствовать сохранению авторских прав на все виды активов, в том числе и на информационные объекты культуры и произведения искусства. Более того, блокчейн работает на основе логик и правил, заложенных в него изначально, что исключает участие человека, поэтому преимуществами этой технологии являются децентрализация, прозрачность, безопасность и анонимность. Настоящую революцию в творческой индустрии произвело появление технологии NFT (невозобновляемый токен), которая предложила совершенно инновационный подход к признанию ценности и собственности предмета культуры, так как NFT может быть практически любой цифровой файл, записанный с помощью смарт-контрактов в блокчейнах. Это обеспечивает ему прозрачность, позволяет изучить историю владения предметом искусства и узнать настоящего автора. Таким образом, каждый автор может подтвердить подлинность и уникальность своего произведения, будь то музыкальное сочинение, цифровая живопись или любой другой предмет искусства. Кроме того, NFT обеспечивает доступность искусства, а также возможность быть совладельцем творчества, выкупив только часть его. Авторы приходят к выводу, что сегодня не стоит задача определить первенство одного из столкнувшихся культурных миров — традиционного и NFT-искусства. Актуальная проблема мира искусства XXI века — осознать и принять новый опыт

Актуальность темы обусловлена необходимостью предварительного рассмотрения вопросов, связанных с отсутствием научных методик и оснований изучения традиционного искусства Китая в вопросах понимания, систематизации и реставрации искусства мебели, в частности на материале наследия в Юго-Западном регионе Китая. Этот аспект обусловлен особой типологической спецификой времени, когда предметно-пространственная среда формировалась соприродными факторами: на ранних этапах истории деятельность мастера по формированию предметно-пространственной среды была предопределена во многом природными условиями как факторами материального оснащения ручных технологий и, в то же время, представлениями о космическом универсуме. Специфика искусства Китая и его научная презентация обусловлена обстоятельствами иной, нежели в западноевропейской исторической периодизации. В Китае сложилась иная историческая шкала культуры – по династиям. Кроме того, суть идейных оснований искусства связана с представлениями о родовых аутентичных корнях культуры, историей философии и религиозными положениями буддизма. В связи с этим, идейно-образная сторона художественного сознания в китайской культуре предполагает уточнение методологические аспектов исследования, которые обусловлены необходимостью раскрытия специфики функциональных законов формообразования, связанных с одной стороны с традиционными природосообразными видами хозяйственного уклада, в другой проблема тезауруса традиционной культуры, в частности в соотношении понятий «традиционное искусство» и «народное искусство». Важно оценить их взаимосвязь в ракурсе их идентичности. Указанные обстоятельства сохраняются и сегодня ввиду устойчивой культурно-архетипической ментальности, рассмотрение которой должно способствовать уточнению специфики процессов формирования предметно-пространственной среды

В статье рассматривается проблематика сценической реальности и актерского мастерства как основные факторы формирования театральной эстетики и создания условий для диалога культур. Новизна работы заключается в том, что дуализм сакральной и игровой природы театрального искусства рассматривается как основа культурного диалога традиционного и современного японского театра. В работе представлен анализ особенностей сценической реальности и технических приемов актерского мастерства. Поскольку объектом исследования является искусство актера в рамках сценической реальности, особое внимание уделяется техническим аспектам и приемам актерской игры театра Кабуки в сравнении с традиционным японским театром Но, что подводит к теме дуализма двух театральных парадигм, а именно: театра как священного, ритуального действа и театра как развлечения, шоу, представления. Исследование базируется на методологии комплексного текстового и искусствоведческого анализа, что позволяет глубже рассмотреть значение и место традиции в процессе формирования театральной эстетики японского театра. Основой для эмпирического материала данной работы стал практический опыт работы автора в качестве актера, режиссёра, педагога по актерскому мастерству и пластике в театрах России и Японии

В данной статье рассматривается вопрос о кросс-культурном обмене в области театрального искусства между Западом и Востоком в середине XX века на примере театрального диалога между В. Э. Мейерхольдом и Мэй Ланьфаном. Автор анализирует влияние традиционных театральных приемов китайского театра на русскую сценическую культуру Серебряного века. В основе статьи — сравнительный анализ ряда ключевых аспектов театрального искусства прошлого века: проблемы условного театра и символизма, биомеханики Мейерхольда и «четырех навыков и пяти методов», использовавшихся при подготовке актеров китайских актеров, типологии ролей и формирования художественного образа, техники предыгры и других театральных приемов, которые стали частью воплощающего две традиции драматического диалога между В. Э. Мейерхольдом и Мэй Ланьфаном, точкой отсчета которого стал визит Ланьфана в СССР. В данной статье акцент делается на процессуальности и незавершенности этого межкультурного диалога, на взаимопроникновении и резонансе от соприкосновения ключевых идей восточных и западных театральных традиций, воплощенных в трансформации и становлении творческого гения Мейерхольда

В статье выявляется пространственный культурный код коллективного театрализованного праздника — венецианского карнавала. На основании анализа мероприятий карнавала, рассматриваемых как актуализация проксемических субкодов, выделяются три доминирующих пространственных измерения: водное (горизонтальное), небесное (вертикальное) и географическое с преобладающим восточным вектором. В небесном субкоде превалирует нисходящий вектор, подразделяющийся на три семиотические сферы: сакральную, ценностно-нормативную, институционально-историческую. Таким образом именно небесное пространство обладает особой потенцией генерировать пространственный код и является пространственной доминантой праздника

Китайская масляная живопись — это интерпретация китайской концепции «настроения» в технике западного стиля, показывающая мировосприятие китайского народа изобразительными средствами западного искусства. При создании живописных произведений, интерпретирующих амплуа китайской традиционной оперы, художник стремится отразить внутренний мир персонажей и раскрыть драматическую красоту их образа. В статье на примере творчества таких китайских художников как Ли Хунбин, Цзян Инцзю, Лю Вэньцзинь, Дэн Минли, Линь Фэнмянь и Лю Менгди автор раскрывает разные подходы к изображению одних из главных амплуа пекинской оперы: мужских персонажей «шэн» и женских персонажей «дань». Несмотря на то, что в изображении художниками персонажей театральных постановок речь идет в первую очередь об изображении людей, китайские произведения отличаются от западных. Художник воссоздает идеальный образ драматического персонажа, а не конкретную личность. Этот образ призван демонстрировать заложенный в него каноничный характер, иметь утрированную внешность. В рамках исследования применяются такие научные методы как формально-стилистический и иконографический анализы, систематизация. В результате исследования автором были выявлены как общие тенденции, так и индивидуальные особенности воплощения образов персонажей пекинской оперы в произведениях масляной живописи. Художники вдохновляются каноничными характерами и образами героев, но по-разному реализуют их в своих работах

Статья посвящена современной китайской национальной опере «Баллада о канале». Опера «Баллада о канале» признана во всём мире выдающимся музыкальным произведением китайской оперной музыки, вобравшем в себя как многовековое наследие традиционной китайской музыки, так и многочисленные достижения китайского оперного искусства XX века. Вместе с тем, при ее создании было использовано много новых приемов и элементов, почти не встречавшихся ранее в китайской опере. За основу сюжета авторами была взята древняя китайская легенда, действие которой разворачивается на корабле, плывущем по Великому каналу, много веков соединяющему несколько провинций Китая. Такой выбор позволил показать культуру, традиции и жизнь народа в Древнем Китае и развить действие, состоящее из нескольких переплетающихся сюжетных линий, наполненных романтическими чувствами, яркими эмоциями и современной интерпретацией легенд, народных сказок и исторических фактов. В данной статье опера «Баллада о канале» используется для исследования процессов развития китайской национальной оперы для чего проводится анализ ее музыкальных характеристик по четырем основным аспектам: музыкальный язык, тема, инструментовка и вокал. Все основные элементы оперы: музыка, исполнение, драматургия, характер персонажей и художественные особенности имеют ярко выраженный национальный колорит и одновременно обладают новизной. Это достигается с помощью сочетания элементов традиционной китайской оперы и приемов западной музыки. По сравнению с предшествующими ей музыкальными произведениями опера «Баллада о канале» претерпела большие изменения и нововведения с точки зрения создания музыки, аранжировки хора и инструментальной конфигурации, что способствовало развитию китайской национальной оперы в целом

В статье исследуется творческое восприятие Глинкой достижений итальянской романтической оперы 1810–1830-х годов. Отмечено значение пребывания Глинки в Италии и восприятия опер Беллини и Доницетти в общении с авторами и исполнителями. Проанализировано большинство опер Россини, Беллини и Доницетти, отмечены закономерности их драматургии и структуры. Самыми важными для Глинки оказались интродукции и финалы, а также традиционная форма (solita forma) сольных номеров. Подчеркнуто применение канона-кантабиле перед стреттой в финалах первых действий. Показано использование итальянских принципов в сцене Вани из «Жизни за царя» и в трех ариях «Руслана». Новые возможности Глинка нашел в использовании реминисценций. Итальянские традиции стали для Глинки важной опорой, которая помогла композитору выстроить грандиозные здания двух своих новаторских опер

В статье предпринимается попытка оценки современного состояния певческого компонента богослужения. Акцентируется внимание на центробежных и центростремительных тенденциях динамики стилевых тенденций композиторского творчества для церкви, а также наличия циклической закономерности. Указываются события, инициировавшие значительный рост числа авторов, пишущих песнопения для церковных хоров, наблюдается переход от количественного накопления 2000-х годов к избирательному отношению к богослужебному репертуару и качеству созданной музыки, ее стилистическому соответствию церковно-певческому канону. Отмечается актуальность проблемы освоения особой певческой манеры на клиросе и исполнительской интерпретации в сослужении с алтарем, обсуждаемой в регентско-певческой среде и выносимой на трибуны международных съездов, проводимых в Храме Христа Спасителя. Затрагиваются вопросы технологии создания новых репертуарных единиц для церковного хора путем следования определенным музыкально-поэтическим, образно-тематическим, синтаксическим, конструктивным, фактурным, лексическим, исполнительским и другим клише, а также избрания определенной стилистической модели, следуя которой композиторы не рискуют выйти за пределы «стиля направления» и избежать секуляризации. Выявлены факторы, способствующие обновлению корпуса церковных песнопений, среди которых важнейшим является продолжающийся процесс создания новых богослужебных текстов в постсоветское время, а также существенные признаки локализации традиции, когда порой в православной диаспоре дальнего зарубежья она оказывается более сохранной, чем в России. Обозначены деструктивные тенденции 2020-х годов, наблюдаемые в период локдауна и постковидное время, не преодоленные и сегодня. Не исключается и значение субъективного фактора в формировании музыкального компонента богослужения дня и, как следствие — значительного его отличия даже в пределах одного региона

Статья посвящена профессору Московского университета Федору Ивановичу Булаеву (1818–1897), человеку необычайной стойкости, всю свою жизнь посвятившему служению науке и искусству. Автор учебников по русской грамматике и «Исторических очерков русской народной словесности и искусства» (1861), Ф. И. Буслаев выступил последовательным представителем мифологической школы в российской науке. Его труды имели большое значение для развития сравнительно-исторического языкознания, что неоднократно отмечали языковеды в ХХ в. Буслаев был человеком самых разносторонних интересов. Помимо филологии, он изучал древнерусскую иконопись, миниатюры лицевых рукописей, орнамент. Будучи человеком широко образованным, обладающим энциклопедическими знаниями в области гуманитарных наук, Ф. И. Буслаев одним из первых осознал необходимость комплексного подхода к изучению народной культуры, что наглядно демонстрировал в своих трудах, сочетавших в себе исследования фольклористики, лингвистики, этнографии, науки о славянских древностях, сравнительной мифологии, искусствознания

В данной статье представлен обзор жизненного и научного пути профессора Московского университета, литературного и театрального критика Николая Ивановича Надеждина. Особое внимание обращается на его деятельность в Московском университете. В исследовании используется культурно-исторический метод, который позволяет критически оценить творческий путь Н. И. Надеждина, в том числе его литературно- и художественно-критическое творчество. Автор заключает, что как литературный критик, начав с крайне критического взгляда на состояние современной ему литературы, Надеждин в своих литературно-критических статьях пытается установить иерархию литературных жанров. Однако, оценка современных ему писателей, данных Надеждиным, далеко не всегда была объективной. Как театральный критик Надеждин отозвался на московскую постановку пьесы «Горе от ума» в 1831 г. Театру посвящен также опубликованный в 1833 г. в «Молве» цикл статей под названием «Русский театр (Письма в Петербург)». Четыре письма не подписаны, но существуют серьезные аргументы в пользу авторства Надеждина. Полагая, что главная задача современного ему искусства состоит в синтезе классицизма и романтизма, критик подвергает пристальному и строгому анализу неоклассическую и неоромантическую манеру актерской игры

Настоящая статья представляет собой обзор двух наиболее значимых эстетических учений, ознаменовавших собой пространство русской эстетической мысли во второй половине XIX столетия. Русская эстетическая мысль этого периода активно нащупывает национальную основу, стремиться осмыслить себя как особую, отличную от западноевропейской, традицию. В этой связи обычно отмечают бурную дискуссию между славянофилами и западниками, — идейными противниками во многих вопросах, в том числе касающихся отечественной эстетики и теории искусства. В этой дискуссии активное участие принимали преподаватели и выпускники Императорского Московского университета. В настоящей статье предлагается взглянуть на историю русской эстетической мысли сквозь призму двух направлений: позитивизма (положительная эстетика) и идеализма. В рамках этой задачи дается обзор преимущественно двух представителей той и другой позиций. С одной стороны, идеи Н. Г. Чернышевского, изложенные в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», с другой — взгляды В. С. Соловьева, выпускника и доцента Московского университета, высказанные в нескольких поздних текстах по эстетике конца 80-х — начала 90-х годов XIX века. В статье использовался историко-сравнительный метод. В качестве результата, в статье делается вывод, что, несмотря на ряд внешне очевидных принципиальных идеологических различий, характеризующих оба направления, в отечественной эстетической мысли можно найти примеры их сближения на почве тех целей и задач, которые ставят русские философы перед искусством как социальной практикой. И вместе тем хорошо заметна общая критическая позиция практически всех эстетических направлений второй половины XIX века по отношению к идеализму немецкой философии, столь популярной в России в 1820–1830 гг.

Эта статья о выпускниках Московского университета разных лет, получивших физико-математическое образование и посвятивших свою жизнь искусству. Одним из ярких русских публицистов, писателей и философов XIХ века является выпускник физико-математического отделения философского факультета Александр Иванович Герцен. Литературная работа Герцена началась в 1830-х годах. Однако за революционную деятельность он был сослан в Пермь, затем Вятку и вернулся в Москву только в декабре 1839 года. В 1841–1846 годах писатель работал над романом «Кто виноват?». В начале 1850-х годов творческая необходимость осмысления и обобщения жизненного опыта привела Герцена к созданию произведения «Былое и думы». Анализируя собственную жизнь, в «Былом и думах» Герцен, через общественноисторические тенденции, создал модель биографического повествования, по которой могли осмыслить собственную жизнь многие русские литераторы и революционеры. Александр Сухово-Кобылин, будущий писатель, один из самых оригинальных драматургов русского реализма, поступил на физико-математическое отделение философского факультета в 1834 году. После окончания университета в 1838 году А. В. Сухово-Кобылин уехал в Германию, где четыре года изучал философию в университетах Гейдельберга и Берлина. Там он увлекся «гегелевской философией». В классику мировой литературы и театра Александр Васильевич Сухово-Кобылин вошел автором замечательной сатирической трилогии, пьес «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». В ХХ веке свершилось то, о чем мечтал Александр Васильевич: его трилогия была сыграна на сцене. В советские времена физики и математики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова продолжают вековые традиции обогащения искусства своими выпускниками, наиболее яркими представителями которых являются кандидаты физико-математических наук Сергей Яковлевич Никитин и Александр Алексеевич Суханов. Известный композитор и автор-исполнитель Сергей Никитин окончил физический факультет в 1968 году. Творческая карьера Сергея и его супруги Татьяны развивалась успешно. Молодые люди побеждали на фестивалях авторской песни, входили в состав членов жюри Грушинского фестиваля, вели активную гастрольную жизнь. Песни в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных до сих пор пользуются популярностью у слушателей самых разных поколений. Александр Суханов предпочел механико-математический факультет, который окончил с отличием и затем продолжил учебу в аспирантуре. Особенностью творчества А. А. Суханова является создание поэзии изысканного музыкального фона. Поэтому его песни навсегда поселяются в душе, как, например, «Зеленая карета», вошедшая в десятку лучших колыбельных мира

Статья посвящена деятельности и творчеству выпускников Московского университета в контексте «итальянского текста» русской культуры. Развивая мысль о топонимических текстах, автор утверждает, что «итальянский текст» в русской культуре сформировал разнообразные коннотативные смыслы, через призму которых сам этот «текст» воспринимается как устойчивое целостное образование. Выпускники Московского университета (С. П. Шевырев, Ф. И. Буслаев, С. В. Флëров, В. В. Розанов и др.), в разные времена посетившие Италию и описавшие свой опыт в дошедших до нас письмах, очерках, эссе и отдельных изданиях, внесли неоценимый вклад в развитие «итальянского текста». В фокусе внимания в настоящей работе находится деятельность Б. К. Зайцева — писателя, переводчика и общественного деятеля, выпускника юридического факультета Московского университета, которому посвящены знаменитые «Образы Италии» П. П. Муратова. Автор базируется на методологии культурологического анализа стилевых и творческих устремлений выпускников Московского университета и показывает, что флорентийские эссе Б. К. Зайцева наряду с «флорентийскими образами» П. П. Муратова — это лучшее, что создано в русской литературе о Флоренции

В статье рассматриваются аспекты развития художественно-гуманитарного направления, которое в его научной-образовательной основе во многом предопределено становлением гуманитарных исследований и развитием исторического искусствознания как основополагающей тенденции в Московском университете, что существенно повлияло на становление образовательных и научных традиций в других секторах наследия, в частности художественно-промышленном образовании, отечественным представителем которого является Строгановская школа. Актуальность темы обусловлена тем, что в 2025 г. два российских университета, связанных исторически, ментально, методологически, отметят свои юбилеи. 270 лет исполнится Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова (1755), где наряду с медицинским, философским и юридическим факультетами в 1756 г. были открыты классы художеств. В них студентов обучали рисованию, пению, игре на скрипке и арфе, архитектурному проектированию, актерскому мастерству и танцеванию. В 1758 г. на основе классов художеств Московского университета была учреждена Академия трех знатнейших художеств (зодчества, ваяния и живописи), которая просуществовала здесь до 1764 года — до перевода ее в Санкт-Петербург. В 2025 г. исполнится 200 лет Строгановской художественно-промышленной школе, выросшей из первой в России Рисовальной школы, учрежденной графом С. Г. Строгановым (1825) и прошедшей путь до Императорского художественного училища (1900); теперь это Российский государственный художественно-промышленный университет (2022). МГУ и Строгановка во многом связаны традициями искусствознания и гуманитарных направлений, берущих начало и в достижениях Московского университета, и в существенно дополненных материалами теории предметно-пространственной среды

Статья посвящена исследованию многогранной деятельности выпускников Императорского Московского университета, — драматургов, писателей, издателей, актеров, певцов, постановщиков, внесших выдающийся вклад в развитие отечественной художественной культуры и русского театра середины — второй половины XVIII в. На материале анализа архивных данных по истории Московского университета, текстов «Драматического словаря» (1787) и «Драматического альбома» (1850), изданий пьес второй половины XVIII в. автор воссоздает картину деятельности выпускников Московского университета в истории русской сцены. Автор базируется на методологии комплексного текстового, иконографического и искусствоведческого анализа, что позволяет глубже показать историческое значение и роль студентов и выпускников университета в развитии театрального дела в России — не только играют, поют, ставят, но и пишут и переводят для своей сцены, — что способствовало развитию отечественного театрального искусства, русской оригинальной и переводной драматургии.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Фонд "Дом Якоби"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 123100, г Москва, Пресненский р-н, Шмитовский проезд, д 9/5, кв 30

- Юр. адрес

- 123100, г Москва, Пресненский р-н, Шмитовский проезд, д 9/5, кв 30

- ФИО

- Бурлука Оксана Семеновна (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______