Статья посвящена проблеме атрибуции одной из самых малоизученных и малоизвестных икон в собрании Успенского собора Московского Кремля – иконе «Святой Иоанн Воин / Святой Феодор Тирон». Сведений об этом памятнике практически не сохранилось. До недавнего времени имелось лишь несколько косвенных доказательств его древнего происхождении, а датировка XIV столетием основывалась исключительно на характере изготовления деревянной основы. Настоящее исследование предлагает ряд наблюдений, связанных с иконографией и художественными особенностями иконы. Высказанные в публикации аргументы позволяют отнести образ святого Феодора к кругу византийских и русских памятников конца XI – первой четверти XII в. Среди ближайших аналогий исследуемой иконе можно назвать: мозаичный образ святого Димитрия Солунского из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве; икону «Святые воины Георгий, Феодор и Димитрий» конца XI – начала XII в. из собрания Государственного Эрмитажа, а также изображение святого Феодора Тирона на оборотной стороне вислой печати новгородского князя Всеволода Мстиславича (1117–1136). Место происхождения иконы можно гипотетически связать со строительством церкви Святого Феодора Тирона на Щиркове улице в Великом Новгороде.

Идентификаторы и классификаторы

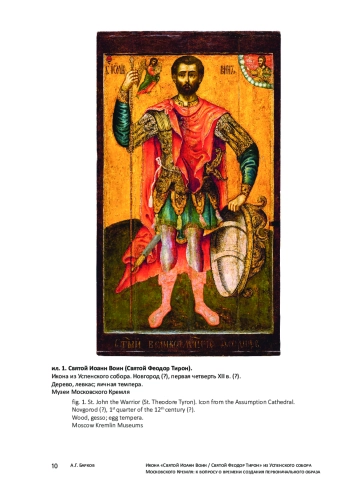

Публикуемая икона – одна из самых малоизвестных и малоизученных в собрании Успенского собора Московского Кремля1 [ил. 1, 2]. О ней не сохранилось летописных или каких-либо легендарных сведений. Первоначальный красочный слой и грунт были полностью утрачены в результате, вероятно, нескольких поновлений, последнее из которых пришлось на конец XVII в. – первое десятилетие XVIII в. В результате произошло изменение имени святого – согласно надписи, находящейся по сторонам от лика, он именуется Иоанном Воином, но на нижнем поле сохранилась надпись обращения к святому: С(ВЯ)ТЫЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ ФЕОДОРЕ. Неопределенность наименования святого, отсутствие исторических и материальных данных, очевидно, стали причиной того, что икона так и не вошла в сферу интересов историков русского средневекового искусства, хотя полное раскрытие живописи от потемневшей олифы было выполнено художникомреставратором А. П. Грековым еще в 1980 г.

Список литературы

- Барков А.Г. Образ святого Димитрия Солунского на «гробной доске»: к вопросу о проис- хождении и атрибуции // Атрибуционный бюллетень Музеев Московского Кремля. 2023. № 2. С. 9–31.

- Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков : Энциклопедический словарь. СПб.: Нестор-История, 2009. 552 с.

- Византийские древности. Произведения искусства IV–XV веков в собрании Музеев Московского Кремля : Каталог / отв. ред., сост. И.А. Стерлигова. М.: Пинакотека, 2013. 608 с.

- Древнерусская живопись XII–XIII веков : Каталог собрания / Государственная Третьяковская галерея. М., 2020. 608 с. (Серия «Древнерусское искусство X–XVII веков. Иконопись XVIII–XX веков»)

- Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. М.: Индрик, 2000. 592 с.

- Иконы Успенского собора Московского Кремля. XI – начало XV века : Каталог / отв. ред., сост. Т.В. Толстая. М.: Северный паломник, 2007. 256 с.

- Искусство Византии в собраниях СССР : Каталог выставки : в 3 ч. М.: Советский художник, 1977. Ч. 2. 156 с.

- История русского искусства : в 22 т. М.: Северный паломник, 2007. Т. 1: Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. 664 с.

- История русского искусства : в 22 т. М.: Государственный институт искусствознания, 2012. Т. 2. Ч. 1: Искусство 20–60-х годов XII века. 462 с.

- Клячина А.Н. Каталог реставрационных работ. Ярославль, 1997.

- Комеч А.И. Архитектура конца X – середины XI века // История русского искусства : в 22 т. М.: Северный паломник, 2007. Т. 1: Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. С. 361–415.

- Кузнецова О.Б. Работы костромичей в Ярославле и их влияние на местный стиль иконописи конца XVII – начала XVIII в. // IX Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944–1995). Ярославль: Аверс Плюс, 2004. С. 33–40.

- Левшин А., прот. Историческое описание первопрестольного в России храма, Московского большого Успенского собора. М., 1783. С. 20–23.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950. 642 с.

- Описи Московского Успенского собора от начала XVII века по 1701 г. включительно. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1876. Т. 3. Стб. 295–876 (Серия: «Русская

- историческая библиотека»).

- Осташенко Е.Я. Икона «Св. Георгий» из Успенского собора и ее место в русской живописи домонгольского периода // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследо-вания : Сборник статей / отв. ред. Э.С. Смирнова. М.: Наука, 1985. С. 141–160.

- Преображенский А.С. Иоанн Воин. Иконография // Православная энциклопедия. М.: Церковный научный центр «Православная энциклопедия», 2010. Т. 24. С. 9.

- Саенкова Е.М., Герасименко Н.В. Иконы святых воинов. Образы небесных защитников в византийском, балканском и древнерусском искусстве. М.: Интербук-бизнес, 2008. 272 с.

- Святая Русь : Каталог выставки / отв. ред. Е.Н. Петрова, И.Д. Соловьева. СПб.: Palace Editions,2011. 496 с.

- Смирнова Э.С. «Спас Златая Риза». К иконографической реконструкции чтимого образа XI в. // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А.М. Лидов. М.: Мартис, 1996. С. 159–199.

- Смирнова Э.С. Храмовая икона Дмитриевского собора. Святость солунской базилики во владимирском храме // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания / отв. ред. Э.С. Смирнова. М.: Модус граффити, 1997. С. 220–254.

- Стерлигова И.А. Византийский мощевик Димитрия Солунского из Московского Кремля и его судьба в Древней Руси // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания / отв. ред. Э.С. Смирнова. М.: Модус граффити, 1997. С. 255–273.

- Стерлигова И.А. Драгоценный убор древнерусских икон XI–XIV веков: Происхождение, символика, художественный образ. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 261 с.

- Ширинский-Шихматов А.А. Большой Успенский собор в Москве. Собрание фототипических снимков. М., 1896. Б/н.

- Штендер Г.М. О ранних Феодоровских храмах древнего Новгорода // Памятники культуры. Новые открытия. 1977 : Ежегодник. М.: Наука, 1977. С. 435–437.

- Этингоф О.Е. Византийские иконы VI – первой половины XIII в. в России. М.: Индрик, 2005. 768 с.

- Chatzidakis M., Pelekanidis S. Kastoria. Athens: Melissa, 1985. 119 p.

- Early Christian & Byzantine Art / ed. by R. Temple. London, 1990. № 7. P. 40–50.

- Grabar A. Quelques reliquaries de Saint-Démétrius et le martirium de Saint à Salonique // Dumbarton Oaks Papers. Washington, 1950. Vol. 5. P. 3–28.

- Grotowski P. Arms and Armour of the Warior Saints. Leiden; Boston: Brill, 2010. 508 p.

- Kalavrezou-Maxeiner I. Byzantine Icons in Steatite. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1985. Vol. 1–2. 252 p.

- Mouriki D. The mosaics of Nea Moni on Chios. Athens: Commercial Bank of Greece, 1985. 343 p.

- Sinai. Treasures of the Monastery of Saint Catherine / ed. K.A. Manafis. Athens: Ekdotike Athenon, 1990. 399 p.

- The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843–1261 / ed. by Helen C. Evans and William D. Wixom. New York: The Metropoliten Museum of Art, 1997. 574 p.

- Walter Chr. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. London: Taylor & Francis, 2003. 317 p.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье рассматриваются вопросы, связанные с предметами из коллекции восточного металла – оправой для ножен от кинжала и двумя пряжками. Основываясь на определении типологии предметов как частей оружейного прибора йеменской джамбии типа «тума» и исследуя их технологические и декоративные особенности, автор статьи уточняет место производства и время создания серебряных предметов из собрания Музеев Московского Кремля.

Статья посвящена атрибуции двух серебряных окладов с эмалью – произведений фабрики С. Галкина, чье клеймо отсутствует в существующих на данный момент изданиях о клеймении русских изделий из драгоценных металлов. Нет и специальных статей или книг об этом предприятии, которое специализировалось на создании церковных предметов, в основном окладов икон. Опираясь на архивные источники, автор публикует сведения из истории фирмы, рассуждает о стиле ее произведений и применяемых мастерами технических приемах на примере двух памятников из коллекции Музеев Московского Кремля.

Статья посвящена небольшой группе богослужебных облачений, поступивших в собрание Музеев Московского Кремля из ризницы Златоустовского монастыря – одного из древнейших на территории Москвы, но, к сожалению, не дошедшего до нашего времени. После закрытия монастыря в 20-х годах XX в. наиболее ценные предметы ризницы были переданы в Оружейную палату. Цель данного исследования – выявить, по возможности, все сохранившиеся предметы тканевой ризницы Златоустовского монастыря в собрании Музеев Кремля и уточнить место и время их изготовления.

Анализ большого комплекса архивных документов, включающих описи ризницы XVIII–XIX вв. и Вкладную книгу монастыря, позволили уточнить атрибуцию четырех предметов из ризницы Златоустовского монастыря, а также выявить вкладчиков некоторых из них.

В статье прослеживается история двух ковчегов-реликвариев, созданных в 1883 г. для Екатерининской церкви Вознесенского монастыря, включавших комплекс ценнейших святынь, собиравшихся в кремлевской обители на протяжении нескольких веков, а также их дальнейшая судьба после поступления в собрание Музеев Московского Кремля в послереволюционное время. На основании анализа источников, относящихся к работе Комиссии по приему церковного имущества в Вознесенском монастыре в 1918–1919 гг., а также учетных и делопроизводственных документов музея удалось установить принадлежность к данным комплексам реликвариев целого ряда выдающихся произведений искусства, хранящихся в собрании Музеев Московского Кремля, в том числе в экспозиции «Вознесенский монастырь».

Золотой рукомойный гарнитур из кувшина и стоянца с эмалями, рубинами, изумрудами и алмазами из собрания Музеев Московского Кремля впервые стал объектом отдельного исследования в настоящей статье. Автором на основании изучения архивных источников сделана попытка уточнить его атрибуцию и установить точную дату поступления в царскую казну, предложено собственное обоснование датировки первого привоза греческим купцом в Россию драгоценных рукомоя и стоянца, выполненных, как считает автор, по заказу царя Алексея Михайловича, а также прослежено, как гарнитур несколько раз менял своих хозяев в царской семье. В статье проведен историко-сравнительный анализ предметов, предлагаются изменения в терминологии и в истолковании названий некоторых из них, например, термина «серебреник», раскрывается бытование рукомоев вместе с лоханями, что расширяет представления о церемониях русского царского двора середины и второй половины XVII в. Автору удалось уточнить атрибуцию золотого рукомойного гарнитура в казне русских царей в XVII в., однако точная датировка гарнитура и его практическое использование еще требуют дальнейшего изучения.

В статье вводится в научный оборот икона в окладе «Спас Вседержитель» из фондов Музеев Московского Кремля как памятник начала XVII столетия (ранее по учетным документам отнесенный к XVIII веку). В результате данного исследования удалось подобрать достаточно близкие датированные аналогии как пробному раскрытию живописи, так и орнаментации оклада, что позволило предположить работу или влияние сольвычегодских мастеров.

Статья посвящена уточнению атрибуции уникального предмета парадной воинской одежды – царского налатника, хранящегося в собрании Музеев Московского Кремля. Памятник неоднократно упоминался в работах, посвященных описанию сокровищ Кремля и царского костюма, однако отдельного исследования истории его бытования проведено не было. Целью данного исследования является попытка обобщить имеющиеся документальные источники и историографические данные о рассматриваемом предмете. Собрав воедино информацию изобразительных, делопроизводственных и нарративных источников о воинских одеяниях русских государей и представителей знати, охватывающих период с XVII в. до конца XIX в., и суммируя данные описей Оружейной палаты, в которых упоминается рассматриваемый в статье памятник, удалось разобраться в наслоениях терминологической путаницы и ошибочных соотнесениях его с предметами других типов. Как следствие, исследование представляет собой резюмирующий шаг в отношении истории изучения и корректной научной атрибуции налатника из собрания Музеев Московского Кремля.

Статья посвящена вопросу атрибуции выносного креста из собрания Музеев Московского Кремля. Анализируя ряд схожих выносных распятий, находящихся как в собрании Музеев Московского Кремля, так и в зарубежных коллекциях, автор приходит к выводу, что они происходят из одной флорентийской мастерской и датируются второй четвертью XIV в. В статье дан подробный искусствоведческий анализ художественных особенностей памятника, рассмотрение его технико-технологических характеристик дополнено сопоставлением с рядом аналогов в области живописи и скульптуры того времени.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 109012, г Москва, Тверской р-н, ул Кремль

- Юр. адрес

- 109012, г Москва, Тверской р-н, ул Кремль

- ФИО

- Гагарина Елена Юрьевна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______