Статья посвящена уточнению атрибуции уникального предмета парадной воинской одежды – царского налатника, хранящегося в собрании Музеев Московского Кремля. Памятник неоднократно упоминался в работах, посвященных описанию сокровищ Кремля и царского костюма, однако отдельного исследования истории его бытования проведено не было. Целью данного исследования является попытка обобщить имеющиеся документальные источники и историографические данные о рассматриваемом предмете. Собрав воедино информацию изобразительных, делопроизводственных и нарративных источников о воинских одеяниях русских государей и представителей знати, охватывающих период с XVII в. до конца XIX в., и суммируя данные описей Оружейной палаты, в которых упоминается рассматриваемый в статье памятник, удалось разобраться в наслоениях терминологической путаницы и ошибочных соотнесениях его с предметами других типов. Как следствие, исследование представляет собой резюмирующий шаг в отношении истории изучения и корректной научной атрибуции налатника из собрания Музеев Московского Кремля.

Идентификаторы и классификаторы

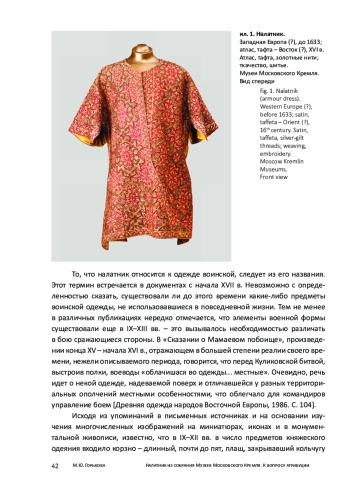

В собрании Музеев Московского Кремля хранится уникальный предмет древнего царского парадного воинского облачения – налатник (инв. № ТК–2844), не имеющий прямых аналогов по покрою и декоративному оформлению ни в одном музейном собрании. Памятник неоднократно упоминался в работах, посвященных как описанию сокровищ Кремля, так и изучению царского костюма, однако отдельного исследования истории его бытования написано не было. Целью данной работы является попытка обобщить имеющиеся документальные источники и историографические данные, уточнив тем самым атрибуцию налатника [ил. 1].

Список литературы

- Амелёхина С.А. Церемониал коронации императора Александра III // Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и исторические памятники : в 2 кн. М., 2016. Кн. 1. C. 166–213.

- Арсеньев Ю.В., Трутовский В.К. Оружейная палата : Путеводитель. 3-е изд. М., 1911. 326 c.

- Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь : в 2 т. М., 1916. Т. 2. Государев двор в Московском Кремле. Дом Рюриковичей. 342 с.

- Бехайм В. Энциклопедия оружия. СПб., 1995. 576 с.

- Вельтман А.Ф. Московская Оружейная палата. М., 1844. 171 с.

- Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по 1682 г.) / предисл. П.М. Строева. М., 1844. 832 с.

- Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению : в 3 отд. М., 1853. Отд. III. Броня, оружие, кареты и конская сбруя / предисл. А. Вельтмана. 152 с.

- Древняя одежда народов Восточной Европы : Материалы к историко-этнографическому атласу / отв. ред. М.Г. Рабинович. М., 1986. 272 с.

- Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях : в 2 ч. М., 1915. Ч. 2. 880 с.

- Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI–XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля / под ред. С.К. Богоявленского и Г.А. Новицкого. М., 1954. C. 307–386.

- Левыкин А.К. Воинские церемонии и регалии русских царей. М., 1997. 96 с.

- Малиновский А.Ф. Историческое описание древнего российского музея, под названием Мастерской и Оружейной палаты, в Москве обретающегося. М., 1807. Ч. 1 [и единств]. 188 с.

- Опись домашнему имуществу царя Ивана Васильевича, по спискам и книгам 90 и 91 годов // Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских. М., 1850. Кн. 7. Смесь. С. 1–46.

- Опись и продажа с публичного торга оставшегося имения по убиении народном обвиненного в измене Михайлы Татищева во 116 году // Временник Императорского Московского

- Общества Истории и Древностей Российских. М., 1850. Кн. 8. С. 16–18.

- Опись Московской Оружейной палаты : в 7 ч. М., 1884. Ч. 1. Кн. 1. 156 с.

- Реляция о военном походе его царскаго величества Алексея Михайловича в Литву против Польскаго короля Яна Казимира, 1654 г. // Витебская старина / сост. и изд. А. Сапунов. Витебск, 1885. Т. 4. С. 347–352.

- Ричард Ченслор. 1553–1554 // Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Л., 1937. С. 47–66.

- Роспись всяким вещам, деньгам и запасам, что осталось по смерти боярина Никиты Ивановича Романова (1607–1654) и дачи по нем на помин души // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. М., 1887.

- Кн. 3. Отд. 1. 128 с.

- Рощина Н.В. Царское платье. М., 2019. 112 с.

- Русский исторический портрет. Эпоха парсуны : Каталог выставки / Государственный исторический музей. М., 2004. 280 с.

- Савваитов П.И. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива московской Оружейной палаты. Петербург, 1865. 351 с.

- Свиньин П.П. Указатель главнейших достопамятностей, сохраняющихся в Мастерской Оружейной палате. СПб., 1826. 120 с.

- Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1983. Вып. 10 (Н – наятися). 328 с.

- Сокровища и реликвии эпохи Романовых / авт., сост. В.А. Лебедев, Н.Н. Николаев. М., 2010. 336 с.

- Флетчер Дж. О государстве Русском. Петербург, 1911. 184 с.

- Художественные памятники Московского Кремля / Общ. ред. М.В. Алпатова. М., 1956. 332 с.

- Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. Электронный ресурс: https://lexicography.online/etymology/vasmer/ (дата обращения: 19.07.2024).

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье рассматриваются вопросы, связанные с предметами из коллекции восточного металла – оправой для ножен от кинжала и двумя пряжками. Основываясь на определении типологии предметов как частей оружейного прибора йеменской джамбии типа «тума» и исследуя их технологические и декоративные особенности, автор статьи уточняет место производства и время создания серебряных предметов из собрания Музеев Московского Кремля.

Статья посвящена атрибуции двух серебряных окладов с эмалью – произведений фабрики С. Галкина, чье клеймо отсутствует в существующих на данный момент изданиях о клеймении русских изделий из драгоценных металлов. Нет и специальных статей или книг об этом предприятии, которое специализировалось на создании церковных предметов, в основном окладов икон. Опираясь на архивные источники, автор публикует сведения из истории фирмы, рассуждает о стиле ее произведений и применяемых мастерами технических приемах на примере двух памятников из коллекции Музеев Московского Кремля.

Статья посвящена небольшой группе богослужебных облачений, поступивших в собрание Музеев Московского Кремля из ризницы Златоустовского монастыря – одного из древнейших на территории Москвы, но, к сожалению, не дошедшего до нашего времени. После закрытия монастыря в 20-х годах XX в. наиболее ценные предметы ризницы были переданы в Оружейную палату. Цель данного исследования – выявить, по возможности, все сохранившиеся предметы тканевой ризницы Златоустовского монастыря в собрании Музеев Кремля и уточнить место и время их изготовления.

Анализ большого комплекса архивных документов, включающих описи ризницы XVIII–XIX вв. и Вкладную книгу монастыря, позволили уточнить атрибуцию четырех предметов из ризницы Златоустовского монастыря, а также выявить вкладчиков некоторых из них.

В статье прослеживается история двух ковчегов-реликвариев, созданных в 1883 г. для Екатерининской церкви Вознесенского монастыря, включавших комплекс ценнейших святынь, собиравшихся в кремлевской обители на протяжении нескольких веков, а также их дальнейшая судьба после поступления в собрание Музеев Московского Кремля в послереволюционное время. На основании анализа источников, относящихся к работе Комиссии по приему церковного имущества в Вознесенском монастыре в 1918–1919 гг., а также учетных и делопроизводственных документов музея удалось установить принадлежность к данным комплексам реликвариев целого ряда выдающихся произведений искусства, хранящихся в собрании Музеев Московского Кремля, в том числе в экспозиции «Вознесенский монастырь».

Золотой рукомойный гарнитур из кувшина и стоянца с эмалями, рубинами, изумрудами и алмазами из собрания Музеев Московского Кремля впервые стал объектом отдельного исследования в настоящей статье. Автором на основании изучения архивных источников сделана попытка уточнить его атрибуцию и установить точную дату поступления в царскую казну, предложено собственное обоснование датировки первого привоза греческим купцом в Россию драгоценных рукомоя и стоянца, выполненных, как считает автор, по заказу царя Алексея Михайловича, а также прослежено, как гарнитур несколько раз менял своих хозяев в царской семье. В статье проведен историко-сравнительный анализ предметов, предлагаются изменения в терминологии и в истолковании названий некоторых из них, например, термина «серебреник», раскрывается бытование рукомоев вместе с лоханями, что расширяет представления о церемониях русского царского двора середины и второй половины XVII в. Автору удалось уточнить атрибуцию золотого рукомойного гарнитура в казне русских царей в XVII в., однако точная датировка гарнитура и его практическое использование еще требуют дальнейшего изучения.

В статье вводится в научный оборот икона в окладе «Спас Вседержитель» из фондов Музеев Московского Кремля как памятник начала XVII столетия (ранее по учетным документам отнесенный к XVIII веку). В результате данного исследования удалось подобрать достаточно близкие датированные аналогии как пробному раскрытию живописи, так и орнаментации оклада, что позволило предположить работу или влияние сольвычегодских мастеров.

Статья посвящена вопросу атрибуции выносного креста из собрания Музеев Московского Кремля. Анализируя ряд схожих выносных распятий, находящихся как в собрании Музеев Московского Кремля, так и в зарубежных коллекциях, автор приходит к выводу, что они происходят из одной флорентийской мастерской и датируются второй четвертью XIV в. В статье дан подробный искусствоведческий анализ художественных особенностей памятника, рассмотрение его технико-технологических характеристик дополнено сопоставлением с рядом аналогов в области живописи и скульптуры того времени.

Статья посвящена проблеме атрибуции одной из самых малоизученных и малоизвестных икон в собрании Успенского собора Московского Кремля – иконе «Святой Иоанн Воин / Святой Феодор Тирон». Сведений об этом памятнике практически не сохранилось. До недавнего времени имелось лишь несколько косвенных доказательств его древнего происхождении, а датировка XIV столетием основывалась исключительно на характере изготовления деревянной основы. Настоящее исследование предлагает ряд наблюдений, связанных с иконографией и художественными особенностями иконы. Высказанные в публикации аргументы позволяют отнести образ святого Феодора к кругу византийских и русских памятников конца XI – первой четверти XII в. Среди ближайших аналогий исследуемой иконе можно назвать: мозаичный образ святого Димитрия Солунского из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве; икону «Святые воины Георгий, Феодор и Димитрий» конца XI – начала XII в. из собрания Государственного Эрмитажа, а также изображение святого Феодора Тирона на оборотной стороне вислой печати новгородского князя Всеволода Мстиславича (1117–1136). Место происхождения иконы можно гипотетически связать со строительством церкви Святого Феодора Тирона на Щиркове улице в Великом Новгороде.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 109012, г Москва, Тверской р-н, ул Кремль

- Юр. адрес

- 109012, г Москва, Тверской р-н, ул Кремль

- ФИО

- Гагарина Елена Юрьевна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______