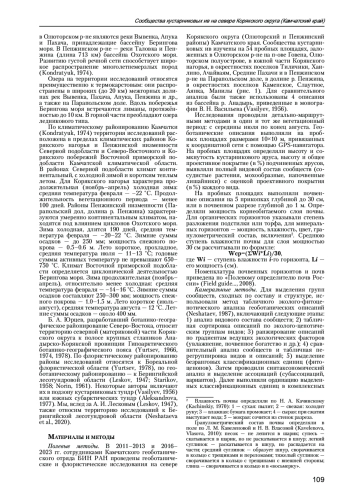

Охарактеризованы сообщества кустарниковых ив (Salix pulchra, S. alaxensis, S. krylovii, S. saxatilis, S. lanata), изученные в Олюторском и Пенжинском районах Корякского округа Камчатского края. Разработана экологофитоценотическая классификация кустарниковых сообществ, отнесенных к 5 формациям — Saliceta pulchrae, Saliceta alaxensis, Saliceta krylovii, Saliceta saxatilis, Saliceta lanatae, объединяющим ивняки севера Корякского округа, Камчатки, Южной Чукотки, Северного и Западного Приохотья, Магаданской обл. и северной Якутии. Выделены 21 ассоциация, 13 групп ассоциаций. Приведена геоботаническая характеристика сообществ, местообитаний и почв. Выполнено сравнение выделенных классификационных единиц с синтаксонами флористической классификации сообществ кустарниковых ив, описанными в литературе.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

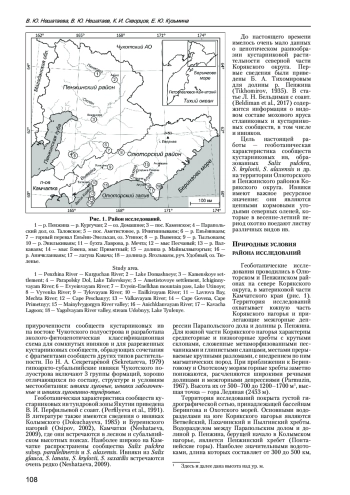

Сообщества кустарниковых ив (Salix alaxensis Coville, S. glauca L., S. lanata L., S. krylovii E. Wolf, S. pulchra Cham., S. saxatilis Turcz. ex Ledeb.), образующих сомкнутые заросли высотой 0.5–2.5 м, широко распространены на территории Северо-Востока России: они встречаются в северной тайге, лесотундре, южных и северных гипоарктических тундрах, а также в горных районах Дальнего Востока. На Чукотке, в северной части Корякского нагорья и тундровой зоне Якутии эти сообщества хорошо изучены (Sekretareva, 1979, 1982, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2001; Perfilyeva et al., 1991; Sinelnikova, 2001, 2009, 2018, 2021).

Список литературы

1. [Avramchik] Аврамчик М. И. 1937. Геоботаническая и пастбищная характеристика района р. Дудыпты // Тр. Арктического института. Т. 63. С. 47-81.

2. [Aleksandrova] Александрова В. Д. 1977. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики // Комаровские чтения. Вып. 29. Л. 188 с.

3. [Belikovich] Беликович А. В. 2001. Растительный покров северной части Корякского нагорья. Владивосток. 420 с.

4. [Beldiman et al.] Бельдиман Л. Н., Кузьмина Е. Ю., Нешатаев В. Ю. 2017. Ценотическая характеристика мохового покрова стланиковых и кустарниковых сообществ на заповедных и антропогенно-нарушенных территориях (Камчатский край, Северная Корякия) // Растительные ресурсы. Т. 53. № 3. С. 403-424.

5. [Blyumental] Блюменталь И. Х. 1990. Очерки по систематике фитоценозов. Л. 224 с.

6. [Bykov] Быков Б. А. 1960. Доминанты растительного покрова Советского Союза. Т. 1. Алма-Ата. 316 с.

7. [Bykov] Быков Б. А. 1962. Доминанты растительного покрова Советского Союза. Т. 2. Алма-Ата. 436 с.

8. [Bykov] Быков Б. А. 1965. Доминанты растительного покрова Советского Союза. Т. 3. Алма-Ата. 462 с.

9. Churchill E. D. 1955. Phytosociology and environmental characteristics of some plant communities in the Umiat Region of Alaska // Ecology. Vol. 36. N 4. P. 606-627. DOI: 10.2307/1931299

10. Cooper D. E. 1986. Arctic-Alpine tundra vegetation of the Arrigetch Creek Valley, Brooks Range, Alaska // Phytocoenologia. Vol. 14. N 4. P. 467-555. DOI: 10.1127/phyto/14/1986/467

11. Corns J. V. 1974. Arctic plant communities of the East of the Mackensie Delta // Canadian Journ. of Botany. Vol. 52. N 7. P. 1731-1745. DOI: 10.1139/b74-225

12. [Dokuchayeva] Докучаева В. Б. 1985. Растительность юго-восточных отрогов хребта Большой Анначаг // Пояс редколесий верховий Колымы. Владивосток. С. 44-63.

13. [Field guide…] Полевой определитель почв России. 2008. М. 182 с.

14. [Flora...] Флора Российского Дальнего Востока: дополнения и изменения к изданию “Сосудистые растения Советского Дальнего Востока. 1985-1996”. 2006 / Отв. ред. А. Е Кожевников и Н. С. Пробатова. Владивосток. 456 с.

15. [Gorodkov] Городков Б. Н. 1935. Геоботанический и почвенный очерк Пенжинского района Дальневосточного края // Тр. ДВ фил. АН СССР. Сер. ботаническая. Т. 1. С. 7-84.

16. [Galanin et al.] Галанин А. В., Беликович А. В., Галанина И. А. 1998. Особенности флоры и растительности северной Корякии // Комаровские чтения. Вып. 45. Владивосток. С. 43-72.

17. Hanson H. C. 1953. Vegetation types of Northwestern Alaska in comparison with communities in other Arctic regions // Ecology. Vol. 34. N 1. P. 111-140. DOI: 10.2307/1930313

18. Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. A., Abolina A., Akatova T. V., Baisheva E. Z., Bardunov L. V., Baryakina E. A., Belkina O. A., Bezgodov A. G., Boychuk M. A., Cherdantseva V. Ya., Czernyadjeva I. V., Doroshina G. Ya., Dyachenko A. P., Fedosov V. E., Goldberg I. L., Ivanova E. I., Jukoniene I., Kannukene L., Kazanovsky S. G., Kharzinov Z. Kh., Kurbatova L. E., Маksimov А. I., Mamatkulov U. K., Manakyan V. A., Maslovsky O. M., Napreenko M. G., Otnyukova T. N., Partyka L. Ya., Pisarenko O. Yu., Popova N. N., Rykovsky G. F., Tubanova D. Ya., Zheleznova G. V., Zolotov V. I. 2006. Check-list of mosses of East Europe and North Asia // Arctoa. Vol. 15. P. 1-130. DOI: 10.15298/arctoa.15.01

19. [Ivanova] Иванова В. И. 1961. Краткий очерк растительности среднего течения р. Оленек // Материалы по растительности Якутии. Л. С. 69-93.

20. [Kachinskiy] Качинский Н. А. 1970. Физика почвы. Часть 2. Водно-физические режимы и свойства почв. М. 359 с.

21. [Kavelenova, Vlasova] Кавеленова Л. М., Власова Н. В. 2010. Практикум по почвоведению с основами растениеводства. Самара. 150 с.

22. [Kholod] Холод С. С. 2007. Классификация растительности острова Врангеля // Растительность России. № 11. С. 3-135. DOI: 10.31111/vegrus/2007.11.3

23. [Kozhevnikov] Кожевников Ю. П. 1989. География растительности Чукотки. Л. 176 с.

24. [Kondratyuk] Кондратюк В. И. 1974. Климат Камчатки. М. 202 с.

25. [Korobkov, Sekretareva] Коробков А. А., Секретарёва Н. А. 1986. Ботанико-географические наблюдения в районе нижнего течения реки Энмываам (бассейн реки Анадырь) // Бот. журн. Т. 71. № 4. С. 450-459.

26. [Korolev] Королев Ю. Б. 1987. Растительность гольцового пояса Верхнеколымского нагорья // Экология, распространение и жизненные формы растений Магаданской области. Владивосток. С. 44-53.

27. [Lavrinenko et al.] Лавриненко О. В., Матвеева Н. В., Лавриненко И. А. 2016. Предварительные итоги классификации растительности восточноевропейских тундр и новый класс для зональных местообитаний // Сб. науч. тр. Гос. Никитского Бот. Сада. Вып. 142. С. 95-105.

28. [Lavrinenko, Kochergina] Лавриненко О. В., Кочергина А. Г. 2022. Новые ассоциации и высшие синтаксоны ивняков в Восточноевропейском секторе Арктики // Растительность России. № 44. С. 97-135. DOI: 10.31111/vegrus/2022.44.97

29. [Leskov] Лесков А. И. 1947. Берингийская кустарниковая (лесотундровая) область // Геоботаническое районирование СССР. М.; Л. С. 23-24.

30. Looman J. 1986. The vegetation of the Canadian Prairie Provinces. Part IV. The woody vegetation. P. 2. Wetland shrubbery // Phytocoenologia. Vol. 14. P. 439-466. DOI: 10.1127/phyto/14/1986/439

31. [Matveyeva, Lavrinenko] Матвеева Н. В., Лавриненко О. В. 2021. Чек-лист синтаксонов Российской Арктики: текущее состояние классификации растительности // Растительность России. № 42. С. 3-41. DOI: 10.31111/vegrus/2021.42.3

32. Matveyeva N., Lavrinenko O. 2023. Carici arctisibiricae-Hylocomietea alaskani - a new class of zonal tundra vegetation // Botanica Pacifica. Vol. 12 (1). P. 3-20. DOI: 10.17581/bp.2023.12106

33. [Neshataev] Нешатаев Ю. Н. 1987. Методы анализа геоботанических материалов. Л. 192 с.

34. [Neshataev] Нешатаев В. Ю. 2001. Проект Всероссийского Кодекса фитоценологической номенклатуры // Растительность России. № 1. С. 62-70. DOI: 10.31111/vegrus/2001.01.62

35. [Neshataeva] Нешатаева В. Ю. 2009. Растительность полуострова Камчатка. М. 537 с.

36. [Neshataeva et al.] Нешатаева В. Ю., Нешатаев В. Ю., Кириченко В. Е. 2020. Растительный покров Северной Корякии (Камчатский край) и её геоботаническое районирование // Вест. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. Науки о Земле. Т. 65. Вып. 2. С. 393-414. DOI: 10.21638/spbu07.2020.210

37. [Nikolaeva] Николаева М. 1941. Кустарниковый тип растительности южной части Б. и М. Ямала // Бот. журн. Т. 26. № 1. С. 52-86.

38. [Norin] Норин Б. Н. 1961. Что такое лесотундра? // Бот. журн. Т. 46. № 1. С. 21-38.

39. [Osipov] Осипов С. В. 2002. Кустарниковые сообщества верхней части Буреинского нагорья (Дальний Восток) // Бот. журн. Т. 87. № 7. С. 76-86.

40. [Osipov] Осипов С. В. 2012. Растительный покров природного заповедника “Буреинский”. Владивосток. 218 с.

41. [Parmuzin] Пармузин Ю. П. 1967. Северо-Восток и Камчатка: очерки природы. М. 368 с.

42. [Perfilyeva et al.] Перфильева В. И., Тетерина Л. В., Карпов Н. С. 1991. Растительный покров тундровой зоны Якутии. Якутск. 192 с.

43. [Petrovskiу] Петровский В. В. 1959. О структуре растительных ассоциаций валиковых полигональных болот в низовьях р. Лены // Бот. журн. Т. 44. № 10. С. 1500-1507.

44. [Polezhayev et al.] Полежаев А. Н., Хохряков А. П., Беркутенко А. Н. 1981. О флоре и растительности верховий реки Еропол (на границе Корякии и Чукотки) // Бот. журн. Т. 66. № 3. С. 421-431.

45. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1979. Сообщества кустарниковых ив на востоке Чукотского полуострова // Бот. журн. Т. 64. № 7. С. 957-969.

46. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1982. Обзор сообществ кустарниковых ив на востоке Чукотского полуострова // Бот. журн. Т. 67. № 3. С. 293-302.

47. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1988. Сообщества кустарниковых ив востока Чукотского полуострова: Автореф. дисс…канд. биол. наук. Л. 18 с.

48. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1989. Выделение ассоциаций кустарниковых ив по флористическим критериям (восток Чукотского полуострова) // Бот. журн. Т. 74. № 4. С. 498-508.

49. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1990. Характеристика ассоциаций кустарниковых ив лугового типа (восток Чукотского полуострова) // Бот. журн. Т. 75. № 3. С. 388-396.

50. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1991. Характеристика ассоциаций кустарниковых ив луговинно-тундрового типа (восток Чукотского полуострова) // Бот. журн. Т. 76. № 5. С. 728-739.

51. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1992. Характеристика ассоциаций кустарниковых ив сырых и влажных местообитаний (восток Чукотского полуострова) // Бот. журн. Т. 77. № 9. С. 51-64.

52. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1994. Сообщества кустарниковых ив на острове Врангеля (верхнее течение р. Неизвестной) // Бот. журн. Т. 79. № 12. С. 58-64.

53. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 1995. Ассоциации сообществ Salix lanata ssp. richardsonii на острове Врангеля // Бот. журн. Т. 80. № 5. С. 47-59.

54. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 2001. Сообщества кустарниковых ив в верховьях реки Длинной (Северная Корякия, Северо-Восточная Азия) // Растительность России. № 1. С. 36-42. DOI: 10.31111/vegrus/2001.01.36

55. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 2003. Евтрофные сообщества кустарниковых ив в среднем течении реки Паляваам (западная часть Чукотского нагорья, Северо-Восточная Азия) // Растительность России. № 5. С. 41-49. DOI: 10.31111/vegrus/2003.05.41

56. [Sekretareva] Секретарёва Н. А. 2006. Кустарниковые сообщества Salix krylovii в континентальных районах Чукотки (на примере среднего течения р. Паляваам) // Материалы Всеросс. конф. “Биоразнообразие растительного покрова Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана (Сыктывкар, 22-26 мая, 2006 г.). Сыктывкар. С. 94-96.

57. [Sheludyakova] Шелудякова В. А. 1938. Растительность бассейна р. Индигирки // Сов. ботаника. № 4-5. С. 43-79.

58. [Shennikov] Шенников А. П. 1964. Введение в геоботанику. Л. 447 с.

59. [Shlotgauer] Шлотгауэр С. Д. 1978. Флора и растительность Западного Приохотья. М. 132 с.

60. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 1992. Эколого-флористическая классификация тундр бассейна р. Амгуэма (Чукотка). Владивосток. 23 с. Препринт.

61. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2001. Классификация сообществ кустарниковых ив Центральной и Западной Чукотки (бассейны рек Анадырь, Амгуэма, Омолон) // Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Барнаул. С. 50-69. (Тр. Гербария им. В. В. Сапожникова. Вып. 7.).

62. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2008. Эколого-флористическая классификация растительных сообществ верховий Колымы: Автореф. дис…канд. биол. наук. Уфа. 21 с.

63. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2009. Эколого-флористическая классификация растительных сообществ верховий Колымы. Магадан. 214 с.

64. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2013. Синтаксономия растительности бореальной зоны крайнего Северо-Востока России (теоретические и прикладные аспекты): Автореф. дисс…докт. биол. наук. Уфа. 37 с.

65. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2018. Hylocomio-Salicetea glaucae - новый класс растительности Арктики и Субарктики // Доклады Всеросс. конф. “Биоразнообразие растительного покрова Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана. Сыктывкар, 20-24 ноября, 2017 г. Сыктывкар. С. 54-71.

66. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2021. Новый союз Salici pulchrae-Caricion lugentis на крайнем Северо-Востоке России // Растительный мир Азиатской России. № 1. С. 89-99. DOI: 10.15372/RMAR20210108

67. [Sosudistye…] Сосудистые растения Советского Дальнего Востока. 1985-1996 / Под ред. С. С. Харкевича. Л. Т. 1-8.

68. [Sochava] Сочава В. Б. 1934. Растительность Буреинского хребта к северу от Дульниканского перевала // Тр. СОПС АН СССР. Сер. Дальневост. Вып. 2. С. 109-241.

69. [Starikov] Стариков Г. Ф. 1958. Леса Магаданской области. Магадан. 223 с.

70. [Starikov, Dyakonov] Стариков Г. Ф., Дьяконов П. Н. 1955. Леса Чукотки (Чукотский национальный округ и северная часть Корякского национального округа). Магадан. 112 с.

71. [Telyatnikov et al.] Телятников М. Ю., Лащинский Н. Н., Троева Е. И., Пристяжнюк С. А., Гоголева П. А., Черосов М. М., Пестрякова Л. А. 2014. Разнообразие растительности низовий реки Колымы (тундровая зона Якутии) // Turczaninowia. Т. 17. № 4. С. 110-153. DOI: 10.14258/turczaninowia.17.4.17

72. [Telyatnikov et al.] Телятников М. Ю., Троева Е. И., Пристяжнюк С. А., Гоголева П. А., Черосов М. М., Пестрякова Л. А. 2015. Растительность низовий р. Индигирки (равнинные и горные тундры) // Turczaninowia. Т. 18. № 4. С. 128-168. DOI: 10.14258/turczaninowia.18.4.16

73. Telyatnikov M. Yu., Khitun O. V., Czernyadjeva I. V., Kuzmina E. Yu., Ermokhina K. A. 2021a. A contribution to the syntaxonomic diversity of the Tazovsky Peninzula, Arctic Russia // Botanica Pacifica. Vol. 10. N 1. P. 1-15. DOI: 10.17581/bp.2021.10106

74. [Telyatnikov et al.] Телятников М. Ю., Хитун О. В., Чернядьева И. В., Кузьмина Е. Ю., Ермохина К. А. 2021b. Новые данные о растительности двух районов южной части подзоны типичных тундр Гыданского полуострова // Turzaninowia. Т. 24. № 3. С. 5-23. DOI: 10.14258/turczaninowia.24.3.1

75. [Tikhomirov] Тихомиров Б. А. 1935. Краткий очерк долинной растительности Пенжинского района // Тр. ДВ фил. АН СССР. Сер. ботаническая. Т. 1. С. 85-112.

76. [Vasilyev] Васильев В. Н. 1956. Растительность Анадырского края. М.; Л. 218 с.

77. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A., Ekman S. 2021. Santesson′s checklist of Fennoscandian lichenforming and lichenicolous fungi. Uppsala. 933 p.

78. [Yurtsev] Юрцев Б. А. 1966. Гипоарктический ботанико-географичекий пояс и происхождение его флоры // Комаровские чтения. Вып. 19. Л. С. 1-62.

79. [Yurtsev] Юрцев Б. А. 1973. Ботанико-географическая зональность и флористическое районирование Чукотской тундры // Бот. журн. Т. 58. № 7. С. 945-964.

80. [Yurtsev] Юрцев Б. А. 1974. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии. Л. 159 с.

81. [Yurtsev] Юрцев Б. А. 1978. Ботанико-географическая характеристика Южной Чукотки // Комаровские чтения. Вып. 26. Владивосток. С. 3-62.

82. [Yurtsev et al.] Юрцев Б. А., Толмачев А. И., Ребристая О. В. 1978. Флористическое ограничение и разделение Арктики // Арктическая флористическая область. Л. 172 с.

83. [Yakubov, Chernyagina] Якубов В. В., Чернягина О. А. 2004. Каталог флоры Камчатки (сосудистые растения). Петропавловск-Камчатский. 165 с.

84. [Zanokha] Заноха Л. Л. 2003. Заболоченные сообщества с Salix reptans Rupr. и S. lanata L. на западе тундровой зоны полуострова Таймыр // Растительность России. № 5. С. 28-40. DOI: 10.31111/vegrus/2003.05.28

85. [Zaslavskaya] Заславская Т. М. 1989. Очерк растительности тундровой части Анюйского нагорья (Западная Чукотка) // Бот. журн. Т. 74. № 11. С. 1634-1645.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Рецензируемая книга написана доктором биологических наук Ольгой Ивановной Суминой, специалистом с полувековым опытом преподавания курса «Тундроведение» в Санкт-Петербургском государственном университете. Она также проводит геоботанические исследования в различных регионах Крайнего Севера как в российской Арктике (от Кольского полуострова на западе до Чукотского полуострова на востоке, включая север Западной Сибири, полуостров Таймыр и крупные океанические острова Котельный и Врангеля), так и на Аляске и Скандинавском Севере. Книга, которая одновременно является научной монографией и учебником, информативна и доступна как для студентов, будущих исследователей, так и для учёных, имеющих опыт изучения арктического биома. В книге есть введение и 10 глав, в которых представлена подробная информация о живой и неживой природе. В первых двух главах описываются размеры и границы биома, его географическое разделение, а также климат, геология, геоморфология и почвы. Половина глав (3–7) содержит сведения о растениях (сосудистых и криптогамных), флоре (история происхождения, ареал распространения видов) и растительности (разнообразие растительного покрова, история и результаты деятельности гетеротрофных консументов и редуцентов), их продуктивности и круговороте питательных элементов. В главе 9 представлена информация об истории освоения Крайнего Севера, начиная с конца XVI — начала XVII века, о научных исследованиях растительного покрова в российской Арктике, а также об особо охраняемых природных территориях (заповедниках, национальных парках и памятниках природы, дендрологических парках и ботанических садах). Последняя глава 10, озаглавленная «Изменения в экосистемах Арктики: настоящее и будущее», завершается весьма убедительным выводом о том, что для правильной оценки как текущих процессов, так и прогнозов на будущее необходим долгосрочный мониторинг состояния экосистем, поскольку только полученные таким образом данные могут лечь в его основу. Статус учебника подкрепляется тем, что в конце каждой главы учащимся предлагаются «Вопросы» и «Задания», а также темы для возможных эссе.

9–10 апреля 2025 г. в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (БИН) и на Зеленогорской полевой экспериментальной базе Государственного гидрологического института (ГГИ) состоялись XIII Галкинские Чтения — очередная всероссийская научная конференция с международным участием. В отличие от предыдущих, конференция проводилась не в начале февраля, с привязкой к международному дню водно-болотных угодий, а в апреле при организационной поддержке не только БИН РАН и Русского ботанического общества (РБО), но и ГГИ. Посвящена конференция была двум датам: 50-летию начала работы СевероЗападной геоботанической экспедиции БИН РАН и 75-летию начала работы Зеленогорской полевой экспериментальной базы ГГИ.

Обобщена информация о синтаксономическом разнообразии водной растительности озер долины р. Колымы в верхнем течении (Магаданская обл.). В районе исследований выявлено 11 ассоциаций и 5 вариантов из 3 союзов, 2 порядков и 2 классов эколого-флористической классификации. В термокарстовых и старичных озерах описаны ассоциации: Myriophylletum sibirici, Potamogetonetum berchtoldii, Ranunculo circinati–Potamogetonetum friesii, Potamogetonetum graminei, Potamogetonetum perfoliati, Potamogetonetum praelongi, Potamogetonetum tenuifolii, Nupharetum pumilae, Nymphaeetum tetragonae, Potamogetonetum natantis, Sparganietum hyperborei. Редкие сообщества с Ceratophyllum demersum, Nymphaea tetragona и Nuphar pumila нуждаются в охране на территории всего региона.

Обобщены материалы по антропогенной растительности Байкальской Сибири на основе новых данных и ранее опубликованной информации. Антропогенная растительность региона представлена 7 классами, 8 порядками, 10 союзами, 28 ассоциациями и 11 сообществами. В качестве новых для науки описывается 1 порядок, 2 союза, 8 ассоциаций. В составе класса Epilobietea angustifolii и порядка Arctio lappae–Artemisietalia vulgaris установлен новый союз Arctio tomentosi–Urticion cannabinae Chepinoga et Arepieva all. nov., включающий 3 ассоциации и объединяющий рудеральные сообщества нитро- и мезофильных видов Байкальской Сибири. В составе класса Robinietea установлены новый порядок Hippophaetalia rhamnoidis Chepinoga et Arepieva ord. nov. и союз Poo angustifoliae–Hippophaeion rhamnoidis Chepinoga et Arepieva all. nov. с одной ассоциацией. Данные синтаксоны объединяют сообщества с доминированием Hippophaё rhamnoides, формирующиеся на дренированных почвах и субстратах в антропогенных и сильно нарушенных естественных местообитаниях. В классе Artemisietea vulgaris описано 4 новые ассоциации.

Представлен обзор синтаксонов кустарниковой и древесно-кустарниковой растительности класса Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. propos. на юго-западе России. На основании флористического сравнения с известными в Европе синтаксонами выделены 4 новые ассоциации, 3 субассоциации в составе 2 союзов и 1 порядка данного класса. Установлены флористические различия сообществ, сформированных Prunus spinosa s. l., P. tenella и P. fruticosa на юго-западе России, указывающие на нецелесообразность отнесения их ни к широко трактуемым синтаксонам Центральной Европы, ни к кустарниковым степям более восточных регионов России. Описаны 3 типа неранговых сообществ, объединяющие маловидовые или флористически неполночленные сообщества и монодоминантные фитоценозы, известные из небольшого числа местонахождений.

Прекрасная весна 2025-го… Как граждане своей страны мы отмечаем в этом году 80-летие Великой Победы. А как члены большого геоботанического сообщества мы можем поздравить себя и всех коллег с выходом юбилейного 50-го номера отечественного профессионального научного журнала «Растительность России». Кроме того, это еще и 25 лет совместной работы членов Редколлегии, авторов и рецензентов над материалами, которые с каждым разом после их публикации становились реальным подтверждением того факта, что лихие и темные, в том числе для науки, 1990-е гг. остались позади. Еще готовя первый номер, на заседании Редколлегии 1 ноября 2000 г., нам пришлось извиняться перед авторами за задержки с ответом, которые были связаны с серией краж компьютеров в институте. Всего один факт, но он показывает, какое тогда было время… Пройден большой путь, и сегодняшний научный статус журнала, его формальные высокие позиции в разных библиографических базах данных научного цитирования позволяют говорить о правильности нашей инициативы и выбранного направления в контексте будущего развития не только Отдела геоботаники Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН РАН), но и в целом отечественной геоботанической науки.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- БИН РАН

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- ул. Профессора Попова, 2П

- Юр. адрес

- ул. Профессора Попова, 2П

- ФИО

- Гельтман Дмитрий Викторович (Директор)

- E-mail адрес

- geltman@binran.ru

- Контактный телефон

- +7 (812) 3725443