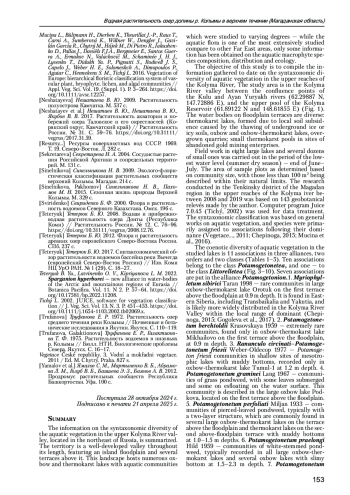

Обобщена информация о синтаксономическом разнообразии водной растительности озер долины р. Колымы в верхнем течении (Магаданская обл.). В районе исследований выявлено 11 ассоциаций и 5 вариантов из 3 союзов, 2 порядков и 2 классов эколого-флористической классификации. В термокарстовых и старичных озерах описаны ассоциации: Myriophylletum sibirici, Potamogetonetum berchtoldii, Ranunculo circinati–Potamogetonetum friesii, Potamogetonetum graminei, Potamogetonetum perfoliati, Potamogetonetum praelongi, Potamogetonetum tenuifolii, Nupharetum pumilae, Nymphaeetum tetragonae, Potamogetonetum natantis, Sparganietum hyperborei. Редкие сообщества с Ceratophyllum demersum, Nymphaea tetragona и Nuphar pumila нуждаются в охране на территории всего региона.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

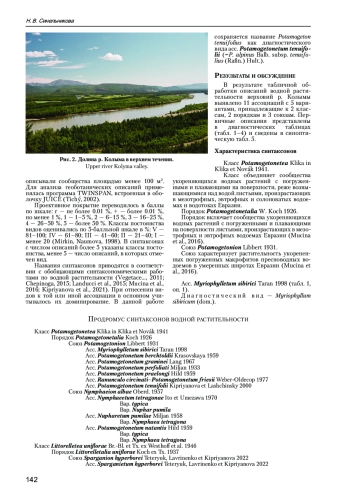

Колыма — крупнейшая река северо-востока России — на всем своем протяжении образует хорошо разработанную долину с островной поймой и несколькими надпойменными террасами, на которых находится множество старичных и термокарстовых озер. Несмотря на большое значение водных сообществ для экосистем региона, они достаточно неравномерно изучены. Объектами флористических и геоботанических исследований ранее были в основном озера среднего и нижнего течения р. Колымы на территории Магаданской обл. и Якутии (Trufanova, 1972; Trufanova, Galaktionova, 1975; Bobrov, Mochalova, 2017).

Список литературы

1. [Bobrov, Chemeris] Бобров А. А., Чемерис Е. В. 2006. Синтаксономический обзор растительных сообществ ручьев, малых и средних рек Верхнего Поволжья // Материалы VI Всерос. школы-конф. по водным макрофитам “Гидроботаника 2005”. Рыбинск. С. 116-130.

2. [Bobrov, Mochalova] Бобров А. А., Мочалова О. А. Заметки о водных сосудистых растениях Магаданской области // Бот. журн. 2013. Т. 98. № 9. С. 1287-1299. DOI: 10.1134/S1234567813100078

3. [Bobrov, Mochalova] Бобров А. А., Мочалова О. А. 2017. Водные сосудистые растения долины Колымы: разнообразие, распространение, условия обитания // Бот. журн. Т. 102. № 10. С. 1347-1378.

4. [Charlampyeva et al.] Харлампьева П. И., Гоголева П. А., Фролова Л. А. 2011. Ценотическое разнообразие водной и прибрежно-водной растительности Центральной Якутии // Уч. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. Т. 153. №. 2. С. 228-237.

5. [Chemeris et al.] Чемерис Е. В., Николин Е. Г., Филиппова В. А., Бобров А. А. 2015. Nymphaea tetragona (Nymphaeaceae) в Центральной Якутии: распространение, экология, охрана // Бот. журн. Т. 100. №. 9. С. 951-961. DOI: 10.1134/S0006813615090070

6. [Chepinoga] Чепинога В. В. 2015. Флора и растительность водоемов Байкальской Сибири. Иркутск. 468 с.

7. Chytrý M., Pesout P., Anenchonov O. 1993. Syntaxonomy of vegetation of Svjatoi Nos Peninsula, Lake Baikal. 1. Non-forest communities // Folia Geobot. et Phytotax. Vol. 28. N 4. P. 337-383. DOI: 10.1007/BF02853303

8. [Egorova] Егорова Г. Н. 1983. Морфолитосистемы и ландшафтная структура. Владивосток. 164 с.

9. [Filippova] Филиппова В. А. 2011. Синтаксономия классов Lemnetea O. de Bolòs et Masclans 1955 и Potametea Klika in Klika & Novák 1941 в долинах рек Лена и Амга (Центральная Якутия) // Изв. Самарского НЦ РАН. Т. 13. №1(4). С. 940-944.

10. [Filippova] Филиппова В. А. 2012. Изучение фитоценотического разнообразия и особенности экологии сообществ водной растительности в долинах рек Лена и Амга (Центральная Якутия) // Изв. Самарского НЦ РАН. 2012. Т. 14. № 1(4). С. 1145-1148.

11. [Flora...] Флора и растительность Магаданской области (конспект сосудистых растений и очерк растительности). 2010. Магадан. 364 с.

12. [Gogoleva et al.] Гоголева П.А. Продромус растительных сообществ Республики Саха (Якутия) / Гоголева П.А., Черосов М.М., Миронова С.И., Бурцева Е.И., Слепцова Н.П., Пестряков Б.Н., Харлампьева П.И., Гаврильева Л.Д., Поисеева С.И., Ермаков Н.Б., Телятников М.Ю., Лащинский Н.Н., Троева Е.И., Николин Е.Г., Филиппова В.А. // Итоги и перспективы геоботанических исследований в Сибири. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию лаборатории экологии и геоботаники ЦСБС СО РАН. ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО РАН. 2019. С. 25-26.

13. Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. A., Abolina A., Akatova T. V., Baisheva E. Z., Bardunov L. V., Baryakina E. A., Belkina O. A., Bezgodov A. G., Boychuk M. A., Cherdantseva V. Ya., Czernyadjeva I. V., Doroshina G. Ya., Dyachenko A. P., Fedosov V. E., Goldberg I. L., Ivanova E. I., Jukoniene I., Kannukene L., Kazanovsky S. G., Kharzinov Z. Kh., Kurbatova L. E., Маksimov А. I., Mamatkulov U. K., Manakyan V. A., Maslovsky O. M., Napreenko M. G., Otnyukova T. N., Partyka L. Ya., Pisarenko O. Yu., Popova N. N., Rykovsky G. F., Tubanova D. Ya., Zheleznova G. V., Zolotov V. I. 2006. Check-list of mosses of East Europe and North Asia // Arctoa. Vol. 15. P. 1-130. DOI: 10.15298/arctoa.15.01 EDN: LAIOHT

14. [Iogansen, Kuznetsov] Иогансен В. Е., Кузнецов А. С. 1970. Воды суши. Реки. // Север Дальнего Востока. М. С. 186-188.

15. Ito, K. & Umezawa, A. 1970. Phytosociological studies of Ukijima mire. 1. Studies of upland bog vegetation in Hokkaido, Japan. (I) // Memories of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Univ. N 7. P. 147-180.

16. [Khokhryakov] Хохряков А. П. 1985. Флора Магаданской области. М. 1985. 398 c.

17. [Kipriyanova] Киприянова Л. М. 2000. Разнообразие водных и прибрежно-водных растительных сообществ Бердского залива Новосибирского водохранилища // Сиб. экол. журн. № 2. С. 195-208.

18. [Kipriyanova] Киприянова Л. М. 2008. Растительность реки Берди и ее притоков (Новосибирская область, Западная Сибирь) // Растительность России. № 12. С. 21-38. DOI: 10.31111/vegrus/2008.12.21

19. [Kipriyanova] Киприянова Л. М. 2013. Водная и прибрежно-водная растительность рек Чулым и Каргат (Западная Сибирь) // Растительность России. № 22. С. 62-77. DOI: 10.31111/vegrus/2013.22.62

20. [Kipriyanova] Киприянова Л. М. 2022. Разнообразие сообществ водной растительности озер Обь-Иртышcкого Междуречья (Западная Сибирь) // Растительность России. № 43. С. 60-87. DOI: 10.31111/vegrus/2022.43.60

21. [Kipriyanova, Lashchinskiy] Киприянова Л. М., Лащинский Н. Н. 2000. Новые синтаксоны водной и прибрежно-водной растительности // Сиб. экол. журн. № 2. С. 209-213.

22. Kipryanova, L., Chepinoga, V., Rosbakh, S. 2021. Diversity of aquatic vegetation (Lemnetea O. de Bolòs et Masclans, Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941) in the Russian Federation // BIO Web of Conferences 38, 00057 (2021), Northern Asia Plant Diversity 2021. DOI: 10.1051/bioconf/20213800057

23. [Krasnaya...] Красная книга Магаданской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. 2019. Магадан. 356 с.

24. Landucci F., Tichý L., Šumberová K., Chytrý M., Cáceres M. de. 2015. Formalized classification of species-poor vegetation: A proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation // J. Veg. Sci. Vol. 26. N 4. P. 791-803. DOI: 10.1111/jvs.12277

25. [Lavrinenko, Dyachkova] Лавриненко О. В., Дьячкова Т. В. 2021. Водная и прибрежно-водная растительность эстуария реки Печоры и водоемов прилегающих тундр // Тр. Кольского НЦ РАН. Прикладная экология Севера. Вып. 9. Т. 12. № 6. С. 35-44. DOI: 10.37614/2307-5252.2021.6.12.9.004

26. [Mirkin, Naumova] Миркин Б. М., Наумова Л. Г. 1998. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа. 410 с.

27. [Mochalova, Bobrov] Мочалова О. А., Бобров А. А. 2017. К водной флоре Магаданской области // Бот. журн. Т. 102. № 11. С. 1556-1560. DOI: 10.1134/S0006813617110060

28. Mucina L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities / Mucina L., Daniëls F.J.A., Dierßen K., Theurillat J.P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., García R.G., Chytrý M., Hájek M., Tichý L., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M. et al. // Applied Vegetation Science. 2016. Т. 19. № 1. С. 3-264. DOI: 10.1111/avsc.12257

29. [Neshatayeva] Нешатаева В. Ю. 2009. Растительность полуострова Камчатка. М. 537 с.

30. [Neshatayev et al.] Нешатаев В. Ю., Нешатаева В. Ю., Якубов В. В. 2017. Растительность акватории и побережий озера Таловское и его окрестностей (Корякский округ, Камчатский край) // Растительность России. № 31. С. 59-76. DOI: 10.31111/vegrus/2017.31.59

31. [Resursy...] Ресурсы поверхностных вод СССР. 1969. Т. 19. Северо-Восток. Л. 282 с.

32. [Sekretareva] Секретарева Н. А. 2004. Сосудистые растения Российской Арктики и сопредельных территорий. М. 131 с.

33. [Sinelnikova] Синельникова Н. В. 2009. Эколого-флористическая классификация растительных сообществ верховий Колымы. Магадан. 214 с.

34. [Sinelnikova, Pakhomov] Синельникова Н. В., Пахомов М. Н. 2015. Сезонная жизнь природы Верхней Колымы. М. 329 с.

35. [Sviridenko] Свириденко Б. Ф. 2000. Флора и растительность водоемов Северного Казахстана. Омск. 196 с.

36. [Teteryuk] Тетерюк Б. Ю. 2008. Водная и прибрежно-водная растительность озера Донты (Республика Коми) // Растительность России. № 12. С. 76-96. DOI: 10.31111/vegrus/2008.12.76

37. [Teteryuk] Тетерюк Б. Ю. 2012. Флора и растительность древних озер европейского Северо-Востока России. СПб. 237 с.

38. [Teteryuk] Тетерюк Б. Ю. 2017. Синтаксономический обзор растительности водоемов бассейна реки Вычегда (европейский Северо-Восток России) // Изв. Коми НЦ УрО РАН. № 1 (29). С. 18-27.

39. Teteryuk B. Yu., Lavrinenko O. V., Kipriyanova L. M. 2022. Sparganion hyperborei - new alliance in water-bodies of the Arctic and mountainous regions of Eurasia // Botanica Pacifica. Vol. 11. N 2. P. 57-64. DOI: 10.17581/bp.2022.11208

40. Tichý L. 2002. JUICE, software for vegetation classification // J. Veg. Sci. Vol. 13. N. 3. P. 451-453. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.x

41. [Trufanova] Труфанова Е. Р. 1972. Растительность озер среднего течения реки Колымы // Почвенные и ботанические исследования в Якутии. Якутск. С. 110-119.

42. [Trufanova, Galaktionova] Труфанова Е. Р., Галактионова Т. Ф. 1975. Растительность водоемов в низовьях р. Колымы // Бюлл. НТИ. Биологические проблемы Севера. Якутск. С. 16-17.

43. Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadni vegetace. 2011 / Ed. M. Chytrý. Praha. 827 s.

44. [Yamalov et al.] Ямалов С. М., Мартыненко В. Б., Абрамова Л. М., Голуб В. Б., Баишева Э. З., Баянов А. В. 2012. Продромус растительных сообществ Республики Башкортостан. Уфа. 100 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Рецензируемая книга написана доктором биологических наук Ольгой Ивановной Суминой, специалистом с полувековым опытом преподавания курса «Тундроведение» в Санкт-Петербургском государственном университете. Она также проводит геоботанические исследования в различных регионах Крайнего Севера как в российской Арктике (от Кольского полуострова на западе до Чукотского полуострова на востоке, включая север Западной Сибири, полуостров Таймыр и крупные океанические острова Котельный и Врангеля), так и на Аляске и Скандинавском Севере. Книга, которая одновременно является научной монографией и учебником, информативна и доступна как для студентов, будущих исследователей, так и для учёных, имеющих опыт изучения арктического биома. В книге есть введение и 10 глав, в которых представлена подробная информация о живой и неживой природе. В первых двух главах описываются размеры и границы биома, его географическое разделение, а также климат, геология, геоморфология и почвы. Половина глав (3–7) содержит сведения о растениях (сосудистых и криптогамных), флоре (история происхождения, ареал распространения видов) и растительности (разнообразие растительного покрова, история и результаты деятельности гетеротрофных консументов и редуцентов), их продуктивности и круговороте питательных элементов. В главе 9 представлена информация об истории освоения Крайнего Севера, начиная с конца XVI — начала XVII века, о научных исследованиях растительного покрова в российской Арктике, а также об особо охраняемых природных территориях (заповедниках, национальных парках и памятниках природы, дендрологических парках и ботанических садах). Последняя глава 10, озаглавленная «Изменения в экосистемах Арктики: настоящее и будущее», завершается весьма убедительным выводом о том, что для правильной оценки как текущих процессов, так и прогнозов на будущее необходим долгосрочный мониторинг состояния экосистем, поскольку только полученные таким образом данные могут лечь в его основу. Статус учебника подкрепляется тем, что в конце каждой главы учащимся предлагаются «Вопросы» и «Задания», а также темы для возможных эссе.

9–10 апреля 2025 г. в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (БИН) и на Зеленогорской полевой экспериментальной базе Государственного гидрологического института (ГГИ) состоялись XIII Галкинские Чтения — очередная всероссийская научная конференция с международным участием. В отличие от предыдущих, конференция проводилась не в начале февраля, с привязкой к международному дню водно-болотных угодий, а в апреле при организационной поддержке не только БИН РАН и Русского ботанического общества (РБО), но и ГГИ. Посвящена конференция была двум датам: 50-летию начала работы СевероЗападной геоботанической экспедиции БИН РАН и 75-летию начала работы Зеленогорской полевой экспериментальной базы ГГИ.

Охарактеризованы сообщества кустарниковых ив (Salix pulchra, S. alaxensis, S. krylovii, S. saxatilis, S. lanata), изученные в Олюторском и Пенжинском районах Корякского округа Камчатского края. Разработана экологофитоценотическая классификация кустарниковых сообществ, отнесенных к 5 формациям — Saliceta pulchrae, Saliceta alaxensis, Saliceta krylovii, Saliceta saxatilis, Saliceta lanatae, объединяющим ивняки севера Корякского округа, Камчатки, Южной Чукотки, Северного и Западного Приохотья, Магаданской обл. и северной Якутии. Выделены 21 ассоциация, 13 групп ассоциаций. Приведена геоботаническая характеристика сообществ, местообитаний и почв. Выполнено сравнение выделенных классификационных единиц с синтаксонами флористической классификации сообществ кустарниковых ив, описанными в литературе.

Обобщены материалы по антропогенной растительности Байкальской Сибири на основе новых данных и ранее опубликованной информации. Антропогенная растительность региона представлена 7 классами, 8 порядками, 10 союзами, 28 ассоциациями и 11 сообществами. В качестве новых для науки описывается 1 порядок, 2 союза, 8 ассоциаций. В составе класса Epilobietea angustifolii и порядка Arctio lappae–Artemisietalia vulgaris установлен новый союз Arctio tomentosi–Urticion cannabinae Chepinoga et Arepieva all. nov., включающий 3 ассоциации и объединяющий рудеральные сообщества нитро- и мезофильных видов Байкальской Сибири. В составе класса Robinietea установлены новый порядок Hippophaetalia rhamnoidis Chepinoga et Arepieva ord. nov. и союз Poo angustifoliae–Hippophaeion rhamnoidis Chepinoga et Arepieva all. nov. с одной ассоциацией. Данные синтаксоны объединяют сообщества с доминированием Hippophaё rhamnoides, формирующиеся на дренированных почвах и субстратах в антропогенных и сильно нарушенных естественных местообитаниях. В классе Artemisietea vulgaris описано 4 новые ассоциации.

Представлен обзор синтаксонов кустарниковой и древесно-кустарниковой растительности класса Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. propos. на юго-западе России. На основании флористического сравнения с известными в Европе синтаксонами выделены 4 новые ассоциации, 3 субассоциации в составе 2 союзов и 1 порядка данного класса. Установлены флористические различия сообществ, сформированных Prunus spinosa s. l., P. tenella и P. fruticosa на юго-западе России, указывающие на нецелесообразность отнесения их ни к широко трактуемым синтаксонам Центральной Европы, ни к кустарниковым степям более восточных регионов России. Описаны 3 типа неранговых сообществ, объединяющие маловидовые или флористически неполночленные сообщества и монодоминантные фитоценозы, известные из небольшого числа местонахождений.

Прекрасная весна 2025-го… Как граждане своей страны мы отмечаем в этом году 80-летие Великой Победы. А как члены большого геоботанического сообщества мы можем поздравить себя и всех коллег с выходом юбилейного 50-го номера отечественного профессионального научного журнала «Растительность России». Кроме того, это еще и 25 лет совместной работы членов Редколлегии, авторов и рецензентов над материалами, которые с каждым разом после их публикации становились реальным подтверждением того факта, что лихие и темные, в том числе для науки, 1990-е гг. остались позади. Еще готовя первый номер, на заседании Редколлегии 1 ноября 2000 г., нам пришлось извиняться перед авторами за задержки с ответом, которые были связаны с серией краж компьютеров в институте. Всего один факт, но он показывает, какое тогда было время… Пройден большой путь, и сегодняшний научный статус журнала, его формальные высокие позиции в разных библиографических базах данных научного цитирования позволяют говорить о правильности нашей инициативы и выбранного направления в контексте будущего развития не только Отдела геоботаники Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН РАН), но и в целом отечественной геоботанической науки.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- БИН РАН

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- ул. Профессора Попова, 2П

- Юр. адрес

- ул. Профессора Попова, 2П

- ФИО

- Гельтман Дмитрий Викторович (Директор)

- E-mail адрес

- geltman@binran.ru

- Контактный телефон

- +7 (812) 3725443