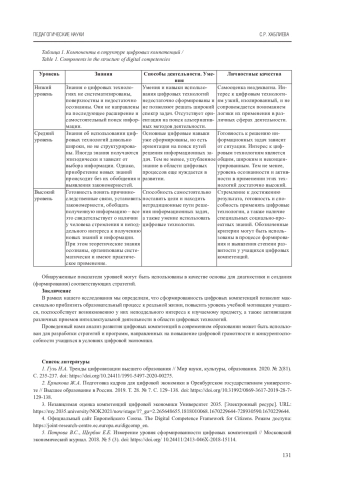

В данной статье была рассмотрена актуальность развития цифровых компетенций в образовании. Проанализировано понятие «цифровые компетенции» и определена их актуальность для успешной работы в различных сферах деятельности. Рассмотрены тенденции цифровизации образования, выделены ключевые аспекты, такие как повышение инклюзивности, индивидуализация обучения и применение интердисциплинарных подходов. Особое внимание уделяется переходу от традиционного обучения к наставничеству и координации научных исследований студентов. В работе представлены различные точки зрения на необходимые цифровые компетенции, включая владение ИКТ, развитие «мягких навыков» и способность к межотраслевому взаимодействию. Исследование основывается на развитии цифровых компетенций, понимании их структуры и методов диагностики. Описан международный подход, используемый для всесторонней оценки цифровых компетенций граждан, включающий концептуальную эталонную модель DigComp и Европейскую рамку технологических компетенций для педагогов (DigCompEdu). Также был рассмотрен проект «Готов к цифре!», который разработан Минцифры России совместно с Университетом 2035 и Консорциумом для развития компетенций в области цифровой экономики. Автор исследуют структуру цифровых компетенций, выделяя знаниевый, деятельностный и ценностный компоненты, и предлагает критерии оценки уровней развития цифровых компетенций, основанные на международных и российских стандартах. В заключении подчеркивается, что развитие цифровых компетенций является необходимым условием для успешной адаптации к условиям цифровой экономики. Автор приходит к выводу, что сформированность цифровых компетенций способствует повышению учебной мотивации, развитию интеллектуальной деятельности и приближению образовательного процесса к реальной жизни.

Идентификаторы и классификаторы

Крупные технологические прорывы влияют на формы работы и структуру рынков труда, а также на другие аспекты жизни, такие как здравоохранение, сельское хозяйство и, в первую очередь, на образование. Первостепенным фактором мирового экономического роста в настоящее время является цифровое преобразование.

Список литературы

1. Гузь Н.А. Тренды цифровизации высшего образования // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 2(81). С. 235-237. DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00275 EDN: AVZTBA

2. Ермакова Ж.А. Подготовка кадров для цифровой экономики в Оренбургском государственном университете // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 7. С. 129-138. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-7-129-138 EDN: BRKQAF

3. Независимая оценка компетенций цифровой экономики Университет 2035. [Электронный ресурс]. URL: https://my.2035.university/NOK2021/now/stage/1?_ga=2.265648655.1818010068.1670229644-728930590.1670229644.

4. Официальный сайт Европейского Союза. The Digital Competence Framework for Citizens. Режим доступа: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en.

5. Петрова В.С., Щербик Е.Е. Измерение уровня сформированности цифровых компетенций // Московский экономический журнал. 2018. № 5 (3). DOI: 10.24411/2413-046X-2018-15114 EDN: YTVHFB

6. Программа “Цифровая экономика Российской Федерации” // Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2019 года N 195-р. URL.: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. (Дата обращения: 09.12.2024).

7. Ремизова Н.У., Гребенюк Е.Н., Рыкова Б.В., Курбангалиева Ю.Ю. Формирование цифровых компетенций и навыков обучающихся при использовании современных информационно-коммуникационных технологий // Гуманитарные науки. 2022. № 4 (60). С. 77-81.

8. Сердитова Н.Е., Белоцерковский А.В. Образование, качество и цифровая трансформация // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 4. С. 9-15. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-4-9-15 EDN: HSHYKN

9. Система цифровых компетенций для преподавателей (DigCompEdu) Режим доступа: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en.

10. Стань успешнее вместе с цифрой. Сервис готовности к цифровой экономике. [Электронный ресурс]. URL: https://готовкцифре.рф.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Формирование и использование бюджетов публично-правовых образований осуществляется в условиях действия определенных финансовых требований и ограничений. Они возникают вследствие установленных базовых принципов построения бюджетной системы и проецируются на финансовые планы всех уровней. Так, принцип достоверности предусматривает реалистичную расчетную основу всех формируемых в бюджете показателей доходов и расходов, а также источников покрытия отрицательного финансового результата - дефицита. Его нарушение неминуемо ведет к образованию кредиторской задолженности и, в конечном итоге, к росту дефицита. Принцип самостоятельности закрепляет права публично-правового образования на самостоятельное осуществление бюджетного процесса, включая поиск источников формирования и укрепления финансовой базы, оптимизацию и рационализацию расходов. А принцип сбалансированности бюджета, декларируемый как соответствие расходов бюджета совокупному объему его доходов и источников финансирования дефицита, предполагает возможность использования привлеченных и заемных ресурсов финансово-банковской системы в случае возникающего или запланированного дефицита средств. При этом современным бюджетным законодательством предусмотрены предельные их объемы для региональных и местных публично-правовых образований. Цель исследования - обобщить финансовые требования, предъявляемые к архитектуре местного бюджета в современных условиях, а также предложить некоторые способы достижения его сбалансированности.

Устойчивое развитие любой страны мира во многом зависит от темпов экономического роста и развития его регионов, а значит, и выбранных для них моделей специализации, которые в идеале должны основываться на их собственных конкурентных преимуществах. Необходимость ускорения внедрения данной модели для Российской Федерации обусловлена усложнением обстановки как во внешней среде, в первую очередь из-за усиливающей санкционной политики стран коллективного Запада, а также общемировой трансформацией рынков товаров и услуг, так и с непростой ситуацией во внутренней политике, связанной по преимуществу с продолжающимся разрывом в социально-экономической дифференциации регионов. В статье рассмотрены действующие на момент её написания модели экономической специализации регионов России, а также выявлены наиболее оптимальные из потенциально возможных данных моделей, использование которых сможет существенно увеличить конкурентоспособность регионов страны на внутреннем и внешних рынках. Проведенное исследование позволило выявить положительные стороны для каждой из возможных к применению моделей управления регионом. Для реализации данных положительных сторон по преимуществу необходимо ускоренное формирование конкурентоспособной экономики на основе сложившихся условий мобилизационной импортозамещающей экономики. В процессе проведения работы авторами были обоснованы векторы экономической специализации в регионах и разработаны рекомендации по обеспечению эффективного их развития. Сделаны выводы о необходимости размещения наиболее значимых экономических объектов в приморских регионах, что позволит сокращать логистические издержки.

В условиях современной цифровой трансформации экономики активно разрабатываются и внедряются инновационные технологические решения, оказывающие значительное воздействие на различные секторы финансового рынка. Одним из наиболее значимых направлений влияния является инвестиционная сфера, где наблюдается кардинальная перестройка традиционных моделей взаимодействия участников рынка. Благодаря новым технологиям инвесторы получают упрощенный доступ к инструментам инвестирования и открываются новые горизонты возможностей. В связи с этим возникает необходимость анализа актуальных подходов к выбору инвестиционных инструментов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей в инвестиционной деятельности.

Одним из перспективных инновационных инструментов выступают цифровые финансовые активы (ЦФА), представляющие собой относительно новый сегмент финансового рынка. Несмотря на ограниченное распространение на сегодняшний день, рынок ЦФА демонстрирует устойчивый рост благодаря активному выходу крупных игроков и появлению предложений, ориентированных на массового инвестора. Это создает предпосылки для формирования интереса к ЦФА как к потенциальному виду инвестиционных активов. В представленной работе будут рассмотрены ключевые характеристики ЦФА, их достоинства и риски, а также проанализированы перспективы дальнейшего развития данного сегмента рынка.

В статье представлены результаты маркетингового исследования, целью которого являлось выявление ключевых факторов, влияющих на принятие решения респондентами о трудоустройстве в издательскую компанию. В исследовании применялся метод CAVI-опроса, для обработки первичных данных применен факторный анализ методом главных компонент. В результате определены ключевые факторы, сгруппированные в две основные компоненты, оказывающие влияние на выбор респондентов: уровень дохода и бренд издательской компании. На основе выделенных факторов идентифицировано авторское видение адаптированной модели «Колесо HR-бренда современной издательской компании» как основного направления развития маркетинга персонала компании.

В статье изучается венчурное финансирование как один из наиболее действенных механизмов поддержки инноваций, актуальность применения которого в Кыргызской Республике особенно высока в современных условиях приоритезации инновационного развития экономики.

В качестве цели исследования выступают определение перспективы и разработка научно-практических предложений для адаптации к специфике кыргызской экономики и применения в ней успешного международного опыта развития венчурного финансирования в поддержку экономического роста и инновационного развития Кыргызской Республики.

Статья опирается на труды современных авторов, в которых рассмотрены фундаментальные и прикладные вопросы венчурного финансирования в поддержку инновационного развития экономики. Методология исследования включает в себя как общенаучные методы (эволюционно-исторический, сравнительный и критический анализ), так и специальный метод экономической науки, в качестве которого выступает метод статистического обзора, с применением которого анализируются данные глобального индекса инноваций, изучается информация о динамике развития глобального рынка венчурного капитала, а также о венчурном финансировании в Кыргызской Республике.

В результате изучена история венчурного капитала и определена его роль в экономическом росте и инновационном развитии страны, проведен всесторонний анализ международного опыта государственного стимулирования притока венчурного капитала для ускорения технологического развития стран мира. Выявлены главные факторы успеха внедрения механизмов венчурного финансирования таких развивающихся стран, как Индия, Китай и Бразилия, а также таких развитых стран, как Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Сингапур.

Обоснована специфика венчурного финансирования в Кыргызской Республике, а также даны авторские научно-практические рекомендации для ускоренного развития национальной венчурной экосистемы в поддержку инноваций, решения социальных проблем, роста экономики и развития предпринимательства.

Современный уровень развития предприятий требует применения HR-платформ, позволяющих повысить мотивацию и эффективность работы с персоналом. В статье рассмотрены инновационные HR-платформы управления персоналом, которые позволяют решить задачи мотивации персонала, стоящие перед каждой организацией. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в целях повышения эффективности персонала коммерческих предприятий необходимо использовать новые технологии, в том числе инновационные HR-платформы. Изменения на рынке труда, дефицит кадров, смена приоритетов работников, использование цифровых технологий во всех процессах управления персоналом обусловливают изменения подходов коммерческих предприятий к управлению мотивацией персонала и применения инновационных HR-платформ. В статье рассмотрены различные подходы к уточнению термина «мотивация персонала». В рамках исследования представлен обзор инновационных HR-платформ в сфере мотивации персонала и определены их основные возможности. Установлены положительные и отрицательные стороны внедрения инновационных HR-платформ. В статье представлен авторский подход к рискам внедрения инновационных HR-платформ для мотивации персонала коммерческих предприятий. Разработаны рекомендации по внедрению платформ для службы управления персоналом. Используя эти рекомендации, можно избежать некоторых проблем при использовании HR-платформ. Внедрение новых технологий мотивации должно основываться на глубоком анализе предлагаемых возможностей HR-платформ и внутренних изменениях на предприятии, изучении плюсов и минусов существующих HR-платформ. Грамотный выбор инновационной HR-платформы открывает возможности повышения мотивации и уровня удовлетворенности персонала, влияет на достижение успеха компанией.

Статья посвящается анализу некоторых аспектов этнодемографического поведения населения регионов Северо-Кавказского федерального округа. А именно, характеризуется численность и динамика наиболее многочисленных национальностей СКФО, их структура по трем крупным возрастным группам: дети, родители, прародители. На основе материалов Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 гг. оценена репродуктивная активность женщин за весь фертильный период, а также уровень и динамика многодетности в Северо-Кавказском федеральном округе в этническом разрезе. С использованием данных указанных переписей нами рассчитано число детей в возрасте 0-4 лет на 100 женщин фертильного возраста (15-49 лет). В условиях отсутствия текущей этнодемографической статистики, полученные данные можно использовать для сравнительного анализа уровня рождаемости среди отдельных национальностей. Они сильно варьируют у изученных нами 17 наиболее многочисленных народов Северного Кавказа. Полученные нами результаты исследования можно использовать при изучении этногеографической ситуации и разработки демографической политики в регионах СКФО.

Одно из привлекательных туристских направлений в последнее время принадлежит развитию гастрономического туризма, который рассматривается как синтез экономической географии, ассортимента традиционной продукции и ее производства, для активного привлечения иностранных и российских туристов, которые имеют желание и возможность всесторонне познать традиции регионов и особенности местного населения, а также разрушить устойчивые стереотипы. Статья посвящена изучению особенности технологии разработки гастрономической карты Приволжского федерального округа. Целью ее является оценка степени изученности национальных кухонь и создание гастрономической карты для регионов, обладающих большим потенциалом для развития различных видов туризма. В ходе исследования было установлено, что одним из инструментов продвижения гастрономического туризма является разработка и внедрение гастрономической карты, отражающей информацию о данном виде туризма в конкретном регионе. В результате была использована авторская методика создания гастрономической карты, которая состоит из четырех этапов, а также представлены критерии отбора блюд для их нанесения на карту. На примере регионов были созданы туристские маршруты, основу которых составляли гастрономические особенности национальных кухонь. Кроме того, авторы пришли к выводу, что гастрономическая карта - это туристическая информация, содержащая сведения о гастрономии, включая региональные и национальные кухни, гастрономические туры, рестораны и магазины, продающие местные продукты, изделия и т. д. А основными функциями гастрономической карты являются коммуникативность, оперативность, познавательность и прогностичность.

В статье анализируются цифровые и финансовые технологии как основные драйверы инноваций в финансовой сфере региона. Рассматриваются тенденции их развития, влияния на трансформацию экономических процессов и создание новых бизнес-моделей. Особое внимание уделяется инновационной трансформации экономических процессов, осуществляемых за счет активного использования цифровых финансовых технологий.

Цель работы заключается в выявлении факторов, определяющих разрыв между регионами-лидерами и «отстающими». Предложены меры по совершенствованию ситуации в менее развитых регионах Дальнего Востока и Северного Кавказа, среди которых Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия. Использованы методы логического анализа литературы, системно-структурного и сравнительного анализа.

В ходе изучения темы исследования было выявлено, что: цифровые и финансовые технологии активно трансформируют финансовый рынок России, о чем свидетельствуют стабильность национальной платежной системы «Мир», популярность систем быстрых платежей (СБП) и рост использования бесконтактных технологий; несмотря на прогресс, при внедрении технологий возможны некоторые проблемы, например, мошеннические действия, недостатки в правовом регулировании, ограничение цифровой грамотности населения и консервативное мышление предпринимателей; разрыв между регионами обусловил различия в уровне развития, уровне образования, доступности труда и государственной поддержки.

На основе анализа авторы приходят к выводу о необходимости объединения сил и средств государства, бизнеса и науки для достижения успеха в цифровых и финансовых технологиях. Современное применение финансовой инженерии и технологий может стать мощным драйвером развития регионов, способствуя повышению качества жизни населения и конкурентоспособности экономики.

В статье анализируются цифровые и финансовые технологии как основные драйверы инноваций в финансовой сфере региона. Рассматриваются тенденции их развития, влияния на трансформацию экономических процессов и создание новых бизнес-моделей. Особое внимание уделяется инновационной трансформации экономических процессов, осуществляемых за счет активного использования цифровых финансовых технологий.

Цель работы заключается в выявлении факторов, определяющих разрыв между регионами-лидерами и «отстающими». Предложены меры по совершенствованию ситуации в менее развитых регионах Дальнего Востока и Северного Кавказа, среди которых Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия. Использованы методы логического анализа литературы, системно-структурного и сравнительного анализа.

В ходе изучения темы исследования было выявлено, что: цифровые и финансовые технологии активно трансформируют финансовый рынок России, о чем свидетельствуют стабильность национальной платежной системы «Мир», популярность систем быстрых платежей (СБП) и рост использования бесконтактных технологий; несмотря на прогресс, при внедрении технологий возможны некоторые проблемы, например, мошеннические действия, недостатки в правовом регулировании, ограничение цифровой грамотности населения и консервативное мышление предпринимателей; разрыв между регионами обусловил различия в уровне развития, уровне образования, доступности труда и государственной поддержки.

На основе анализа авторы приходят к выводу о необходимости объединения сил и средств государства, бизнеса и науки для достижения успеха в цифровых и финансовых технологиях. Современное применение финансовой инженерии и технологий может стать мощным драйвером развития регионов, способствуя повышению качества жизни населения и конкурентоспособности экономики.

С 2017 года по настоящее время субъектами РФ осуществляется панельное наблюдение за состоянием и развитием конкуренции на товарных рынках на основании единой методики, утвержденной на федеральном уровне. В статье анализируются методологические подходы к формированию выборки, использованные в данной методике, и раскрываются практические проблемы его применения на основе реально проведенного мониторинга на территории Новосибирской области. Исследование показало, что существующая методика ведет к нарушению репрезентативности выборки в том смысле, что отдельные товарные рынки оцениваются респондентами, не имеющими никакого опыта приобретения или использования их товаров или услуг. В статье проводится анализ гомогенности групп респондентов и их ответов, на основании чего делается вывод о существующем отличии в ответах тех, кто не пользуется товарами и услугами анализируемых рынков от ответов реальных пользователей. Авторами предлагаются варианты оптимизации методики: ввод большего числа признаков при формировании выборки либо использование других методов структурирования генеральной совокупности. В статье также рассматриваются методы сбора первичной информации. Для упрощения ее сбора авторы рекомендуют использовать онлайн-опросы с продвижением через социальные сети. Для снижения проблемы избыточности «лишних» мнений, не попадающих в квоту опроса, авторы рекомендуют разработку более точных рекомендательных механизмов и введение в опросник квотного фильтра для отсева «внеквотных» респондентов на первоначальном этапе. Дополнительно в статье поднимается вопрос о целесообразности утвержденного в методике перечня товарных рынков, критически анализируется его структура и предлагаются альтернативные варианты.

С 2017 года по настоящее время субъектами РФ осуществляется панельное наблюдение за состоянием и развитием конкуренции на товарных рынках на основании единой методики, утвержденной на федеральном уровне. В статье анализируются методологические подходы к формированию выборки, использованные в данной методике, и раскрываются практические проблемы его применения на основе реально проведенного мониторинга на территории Новосибирской области. Исследование показало, что существующая методика ведет к нарушению репрезентативности выборки в том смысле, что отдельные товарные рынки оцениваются респондентами, не имеющими никакого опыта приобретения или использования их товаров или услуг. В статье проводится анализ гомогенности групп респондентов и их ответов, на основании чего делается вывод о существующем отличии в ответах тех, кто не пользуется товарами и услугами анализируемых рынков от ответов реальных пользователей. Авторами предлагаются варианты оптимизации методики: ввод большего числа признаков при формировании выборки либо использование других методов структурирования генеральной совокупности. В статье также рассматриваются методы сбора первичной информации. Для упрощения ее сбора авторы рекомендуют использовать онлайн-опросы с продвижением через социальные сети. Для снижения проблемы избыточности «лишних» мнений, не попадающих в квоту опроса, авторы рекомендуют разработку более точных рекомендательных механизмов и введение в опросник квотного фильтра для отсева «внеквотных» респондентов на первоначальном этапе. Дополнительно в статье поднимается вопрос о целесообразности утвержденного в методике перечня товарных рынков, критически анализируется его структура и предлагаются альтернативные варианты.

Целью статьи является анализ потенциала технологических инноваций в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в условиях цифровизации финансового сектора. Исследование направлено на изучение возможностей повышения эффективности мер ПОД/ФТ за счет современных технологий, а также выявление ограничений их применения. Рассмотрены ключевые направления цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта, технологий обработки больших данных (Big Data), блокчейна, а также решений в области RegTech (регуляторные технологии) и SupTech (надзорные технологии), которые способствуют автоматизации и оптимизации процессов.

В работе представлена классификация технологий по их функциональному назначению в ПОД/ФТ, включая автоматизацию мониторинга транзакций, выявление подозрительных операций и обеспечение прозрачности финансовых потоков. Особое внимание уделено институциональным и правовым барьерам цифровизации в России, таким как несогласованность законодательства, ограниченный доступ к данным, высокие затраты на внедрение и недостаточная квалификация специалистов. Эти факторы замедляют интеграцию инноваций в финансовый сектор.

По итогам анализа предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, включая разработку стандартов для внедрения цифровых решений и поддержку государственно-частного партнерства. Также подчеркивается важность развития отечественных технологических платформ, способных конкурировать с зарубежными аналогами, и минимизации рисков, связанных с киберугрозами, утечкой данных и этическими аспектами применения искусственного интеллекта. Статья акцентирует необходимость комплексного подхода к цифровизации ПОД/ФТ, учитывающего технологические, правовые и социально-экономические аспекты, для обеспечения безопасности, устойчивого развития финансовой системы и противодействия новым вызовам в условиях глобальной цифровизации.

Статья посвящена созданию психолого-педагогических условий, обеспечивающих повышение эффективности развития творческого потенциала учащихся системы дополнительного образования, реализуемых в формате организации фестивально-конкурсного движения Федерацией танцев России. Участие в конкурсах и фестивалях, носящих соревновательный характер, является важной составляющей деятельности учреждений дополнительного образования, в частности в сфере хореографии, танцев. Конкурсы и фестивали позволяют участникам продемонстрировать свои способности, выявить наиболее талантливых исполнителей и коллективы. Но, кроме решения соревновательных задач, конкурсы должны осуществлять и развивающую, формирующую, воспитательную функции. Для повышения эффективности фестивально-конкурсной деятельности, реализации развивающей, формирующей функций необходимо создать специальные условия.

На основании изучения практик проведения конкурсов и фестивалей был разработан и экспериментально апробирован комплекс психолого-педагогических условий, направленный на повышение эффективности развития творческого потенциала учащихся. Данный комплекс в своей совокупности представляет инновацию в структуре отечественного фестивально-конкурсного движения Федерации танцев России. Он включает: учет личностных предпочтений и потенций, эмоциональную заряженность, творческую атмосферу, конкурсно-сценическое взаимодействие, создание мотивационной среды, практики творческих состязаний.

В отличие от традиционных конкурсных систем, часто критикуемых за излишнюю конкуренцию, предложенный комплекс психолого-педагогических условий акцентирует внимание на интеграции принципов гуманистической педагогики, активном вовлечении родителей в творческий процесс (создание интерактивных площадок для викторин, мастер-классов, развлекательного досуга), создании площадок для диалога между участниками и жюри (открытые микрофоны, автограф-сессии), использовании инновационных форматов для повышения вовлеченности и мотивации участников (ARG-квесты, Бинго, джемы, баттлы, визитные карточки, танцевальные зарядки). Реализация выделенных условий направлена на создание поддерживающей, вдохновляющей среды, повышающей эффективность развития творческого потенциала участников.

Статья посвящена обоснованию значимости формирования и развития гражданско-патриотических качеств у обучающихся как факторов становления их социальной и профессиональной конкурентоспособности, а также постановке воспитательных целей и задач высшего образования с позиции указанных оснований. Внепрофессиональные детерминанты конкурентоспособности, характеризующие человека как представителя социальной общности, обладающего характерными для нее ценностными ориентирами, установками, представлениями, нравственными и иными качествами, имеют важнейшее значение для успешной жизнедеятельности и профессиональной карьеры личности. Они обеспечивают пролонгированную конкурентоспособность, создают необходимый фундамент профессионального развития и саморазвития, предоставляют возможности осуществления конструктивной социализации и эффективной профессионализации. Для полноценного использования указанного потенциала необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о составе внепрофессиональных детерминантов конкурентоспособности, которое может быть сформировано на основе теоретического анализа имеющегося современного научного знания в данной области, с последующей эмпирической проверкой сделанных выводов. Кроме того необходимо понимать ресурсные и дефицитарные области образовательного процесса, касающиеся в первую очередь содержательно-методической, технологической подготовленности педагогов к осуществлению соответствующего образовательного процесса, их морально-психологической направленности на его организацию.

Происходящие в стране изменения социально-политического, духовно-нравственного характера дают основания считать, что в современных условиях в число внепрофессиональных детерминантов конкурентоспособности входит комплекс гражданско-патриотических личностных качеств. В процессе проведенного исследования теоретически выявлен и эмпирически обоснован перечень гражданско-патриотических качеств личности, выступающих внепрофессиональными детерминантами конкурентоспособности современных россиян. Получено представление об отношении субъектов образования к постановке целей и задач воспитания данных качеств в образовательном процессе вуза. Определены существующие проблемы с организацией указанного процесса, намечены ориентиры решения данных проблем.

Представленная статья посвящена вопросам социализации подростков. Авторы рассматривают возможность социализировать обучающихся школ средствами детских общественных объединений. В ходе теоретического исследования выявлены противоречия между: наличием общественного запроса на высокосоциализированную - адаптированную, активную личность и недостаточной работой по систематизации данной работы в условиях общеобразовательных школ; востребованностью социально направленных добровольческих практик и отсутствием методических разработок и методических рекомендаций в данной сфере. Раскрыты такие понятия, как «социализация» и «волонтерство (добровольчество)». Выделены критерии социализации подростков в процессе волонтерской деятельности: социальная активность; лидерские качества; позитивный опыт волонтерской (добровольческой) деятельности. Полученные теоретические выводы проверялись в процессе опытно-экспериментальной работы. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был проведен входной контроль для определения уровня социализации подростков. На завершающем этапе был проведен повторный контроль. Сравнение полученных результатов позволило констатировать положительные изменения по выделенным критериям. Кроме того, в процессе рефлексии подростки отметили, что овладение навыками социальной активности (коммуникабельность, ответственность, бесконфликтность, организованность) может стать гарантией их успешности в будущем. Также подростки осознали не только значимость добровольческой деятельности для общества, но и ее потенциал для саморазвития и самореализации. В качестве основного механизма социализации подростков в условиях детских общественных объединений было определено школьное волонтерское объединение (отряд), реализующее специально разработанную программу социализации подростков в процессе волонтерской деятельности детских общественных объединений. Эффективность представленной программы подтверждается результатами проведенного исследования.

В статье рассмотрено понятие цифровой культуры в контексте подготовки будущих учителей, обосновано его значение для современного образовательного процесса. Выделены структурные компоненты цифровой культуры студентов-будущих учителей (когнитивный, операциональный, ценностно-мотивационный, рефлексивно-оценочный). Предложены критерии (информационно-коммуникационный, ценностно-смысловой, рефлексивный, творческий) и уровни (высокий, средний, низкий) сформированности цифровой культуры. Представлена авторская интерпретация цифровой культуры как интегративного личностно-профессионального качества, которое выражает его готовность к этичному, осознанному и продуктивному взаимодействию в цифровой образовательной среде образовательной организации, включающее в себя совокупность актуальных профессиональных компетенций, ценностных ориентаций и рефлексивных установок, которые обеспечивают эффективную реализацию педагогической деятельности в цифровой среде.

В статье предложены направления совершенствования работы по обучению иностранному языку в свете проблем, возникающих в процессе цифровой трансформации образования. Стремительное развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на экономическое и социальное развитие общества. В современном VUCA-мире, характеризующемся резким увеличением развития технологий, изменением качества, объема и ценности информации, изменением бизнес-процессов и коммуникаций, свободой развития новых идей, происходит процесс цифровой трансформации образования. Цифровая трансформация в высшем образовании предполагает коренные изменения в технологиях, принципах создания образовательного продукта и в процессе оказания образовательных услуг, что, несомненно, порождает определенные проблемы. Актуальность нашей статьи обусловлена необходимостью изучения проблемы вызовов, предъявляемых цифровизацией, в частности, новыми технологиями в обучении иностранному языку, и их устранения. Цель статьи: определить основные тенденции в развитии иноязычного образования в эпоху цифровизации, выявить возникающие проблемы, наметить пути для их решения. Основными методами исследования выступили методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение), а также наблюдение. В статье систематизирован имеющийся опыт по данной проблематике, выявлены основные тенденции и проблемы в развитии образования в эпоху цифровизации и намечены пути решения проблем в сфере высшего иноязычного образования. Отмечается, что основным условием являются принципы разумного сочетания традиционного («face to face») и интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса, а также самообразования обучающихся. В заключение отмечается, что в образовании в центре внимания находится субъект образовательного процесса - человек, поэтому необходимо об этом помнить. Цифровизация образования должна быть подчинена педагогике.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» придал Российской системе образования новый импульс. Он направлен в первую очередь на повышение качества обучения, доступности образовательных ресурсов, а также на поддержку индивидуализации обучения и развития креативных способностей обучающихся. Однако активная цифровизация, как любая инновация, связана с определенными рисками здоровью. Актуальность проблемы влияния цифровых средств обучения на здоровье обучающихся обусловлена ростом заболеваний, вызванных образовательной средой и дидактогениями [6].

Поэтому перед учителями стоит ряд задач. С одной стороны, он, как и прежде, должен качественно сформировать универсальные учебные действия (предметные, метапредметные, личностные), вдохновить своих обучающихся на творческое саморазвитие и развитие критического мышления, а с другой стороны, стать проводником между реальным и виртуальным миром, сохранив при этом здоровье. Современные школьники, и тем более студенты, должны уметь пользоваться цифровыми технологиями, электронно-информационными образовательными ресурсами в условиях цифровой трансформации, владеть приемами и методами цифровой дидактики и уметь их использовать без вреда для своего здоровья.

Автор на основе теоретического анализа и собственных исследований изучает влияние цифровых технологий обучения на физиологическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. В исследовании были использованы эмпирические методы (наблюдение, опрос обучающихся) до и после дистанционного обучения с использованием цифровых технологий. Сравнительный анализ показателей свидетельствует о том, что цифровые технологии больше всего сказываются на физическом и социальном самочувствии обучающихся. Практическое значение и перспективы для дальнейших исследований объясняются возможностью использования цифровых технологий для диагностики всех компонентов здоровья.

Статья посвящена двум актуальным в свете требований ФГОС ООО к предметной области «Филология» направлениям работы в современной школе: краеведческому и проектному. В центре авторского внимания находится построение образовательного маршрута, объединяющего краеведческую деятельность по изучению культурного наследия малой родины с формированием у обучающихся навыков проектной работы. Краеведение органично включает культурное наследие малой родины в языковое поле всего народа, позволяя сквозь призму местных особенностей выявить общие тенденции и универсальные закономерности, в частности, при обучении восприятию родного языка как неотъемлемой части национальной культуры. Цель статьи состоит в освещении основных направлений краеведческой работы в школе, опираясь на изучение жизни и творчества известных русских писателей И. И. Лажечникова, Н. П. Гилярова-Платонова и Б. А. Пильняка, биографически тесно связанных с подмосковной Коломной, произведения которых образуют «коломенский текст». В нашу задачу входит раскрытие специфики краеведческого подхода, реализуемого в плоскости построения проектной деятельности учащихся в формате как урочной, так и внеурочной работы. Исследование опирается на научно-дидактические, теоретические и практические методы изучения краеведческого материала, предполагающие разноаспектный подход к его анализу: историко-культурный, литературный, методический. На основе проведенного исследования автор демонстрирует основные векторы организации краеведческой работы в школе, имеющей системный и разноплановый характер, с целью формирования у обучающихся навыков проектной деятельности. Предложенный формат построения образовательного маршрута органично вписывается в учебный процесс школы, расширяя и углубляя его содержание, реализуя функции гражданского, патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся. Материалы статьи могут быть успешно использованы при организации как краеведческой, так и проектной работы в средней общеобразовательной школе.

В соответствии с Федеральным государственным стандартом, самостоятельность и инициативность являются личностными результатами, которые должны быть сформированы на ступени начального общего образования. Это планируемые универсальные учебные действия, от которых зависит не только успешная социализация обучающихся в образовательной среде, но и вся учебная и внеурочная деятельность, а в будущем и успешное профессиональное становление молодых людей.

На основе теоретического анализа проблемы и собственных педагогических наблюдений, автор пытается определить эффективные способы развития самостоятельности современных детей. Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, что наиболее эффективными в этом отношении являются методы проблемного обучения, активные и интерактивные технологии, проектная деятельность и др.

В статье представлены результаты экспериментальной работы по формированию самостоятельности у обучающихся 1 «А» класса при изучении курса «Окружающий мир». Они свидетельствуют о том, что даже полугодовое использование предложенных способов по развитию самостоятельности у первоклассников способствовали положительной качественной и количественной динамике.

В рамках данной статьи исследуется проблема необходимости и целесообразности профильного обучения современного школьника, дается краткий анализ становления и развития профильного образования в России. В качестве анализа эффективности профильного обучения для выбора будущей профессии была определена работа в психолого-педагогических классах г. Смоленска и Смоленской области. Целью исследования выступает одно из направлений формирования представлений обучающихся о работе педагога: использование интерактивных образовательных технологий как средства формирования представлений о деятельности учителя. В основу исследования было положено предположение о том, что использование интерактивных технологий является важным фактором в формировании позитивных представлений о значимости педагогического труда, понимании педагога как личности.

Цель первого этапа - выявление представлений учащихся о профессии учителя на момент «вхождения» в психолого-педагогический профиль. Для этого учащимся 8, 9, 10 и 11 классов МБОУ «ЦО № 1 «Академия детства» (МБОУ «СШ «№ 40») г. Смоленска, 10 класса МБОУ «Печерская СШ» с. Печерск Смоленской области предлагались темы сочинений о труде учителя, его роли в жизни человека в целом и данного конкретного ученика в частности. На втором этапе использовались интерактивные образовательные технологии в процессе освоения разделов и тем курса «Основы педагогики»: дискуссия, деловая игра, кейс-технология, метод проектов и др., где оценка деятельности учителя в этом процессе занимала важное место. На третьем этапе обучающимся были предложены несколько тем для написания эссе (например, «Современный учитель, какой он?», «Проблемы современного учителя» и др.).

Полученные результаты позволяют утверждать, что у детей на заключительном этапе достаточно серьезно изменилось представление об учителе как человеке и профессионале.

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летие победоносного окончания Второй Мировой войны. Для всего человечества - это судьбоносные даты, во многом определившие дальнейший ход мировой истории. К этой дате в Северо-Осетинской государственной медицинской академии проводится цикл патриотических мероприятий, в том числе и всероссийская, с международным участием, научно-практическая конференция «Медики Осетии на фронте и в тылу», целью которых является сохранение памяти Великого подвига советского народа и, в частности, медицинских работников - участников Великой Отечественной войны. Обсуждаются вопросы, имеющие большое воспитательное значение в системе высшего и среднего медицинского образования, и СОГМА совместно с Северо-Осетинским отделением Всероссийского исторического общества и Северо-Осетинским отделением Военно-исторического общества стала интеллектуальной площадкой, объединяющей научное сообщество с целью обсуждения проблем истории отечественной медицины, мер по противодействию фальсификации истории и сохранения памяти о событиях самой кровопролитной войны в истории человечества. Все это актуально в современных политических условиях, когда на международной арене, да и некоторыми отечественными авторами, отчетливо проявляются тенденции т. н. «мемориальной войны» - уничтожаются не только памятники погибшим, но и оскверняется сама память о событиях и результатах II Мировой войны, в которой Великая Отечественная война имеет решающее значение.

Авторы на основе анализа исторических источников и библиографии акцентируют внимание на истории участия медицинских работников Осетии-Алании в Великой Отечественной войне. Анализ этой исторической проблемы имеет и большое воспитывающее значение в системе современного медицинского образования, воспитания готовности к служению Родине на избранном трудовом поприще медика. Материалы работы могут быть использованы в методике преподавания отечественной истории и осуществления воспитательной работы.

Данная публикация является заключительной частью исследования истории Владикавказской военно-ремесленной школы. В ней рассматриваются попытки руководства Войскового штаба Терского казачьего войска обеспечить школу и состоящую при ней мастерскую собственным помещением. В статье приведены договора, которые школа и Войсковой штаб заключали с разными лицами и учреждениями относительно аренды помещений. Также в статье кратко делается экскурс и в первые годы функционирования школы, когда уже звучал вопрос обеспечения ее собственным помещением. В заключительной части исследования рассмотрен вопрос ее реорганизации, вызванной крупными политическими изменениями в государстве. Обнаруженные в фондах ЦГА РСО-Алания документы и опубликованные источники позволили проследить хронологически и научно описать, используя методы, принятые в исторической науке, максимально полную историю открытия и функционирования школы. Возможно, что были упущены некоторые факты, касающиеся данного учебного заведения, и в будущем их еще предстоит обнаружить.

В общественной жизни казачества Северного Кавказа фиксируется устойчивый интерес молодежи к историческим и культурным ценностям. Проблема возрождения казачества неоднократно становилась объектом исследования, но в настоящей статье исследуются исключительно современные практики возрождения казачьей культурной традиции. В качестве основного источника использованы материалы, поданные на гранты Президентского фонда культурных инициатив за период с 2021 по 2025 год, направленные на сохранение исторических и культурных ценностей казачества. Отобраны проекты, составленные молодыми людьми и молодежными организациями, в которых зафиксированы цели, задачи и способы возрождения казачьей культуры, в совокупности дающие представление о ценностях современной казачьей молодежи, ее представлениях об исторической памяти, сохранении традиций и их креативного включения в современный социально-культурный контент. Проведенный анализ заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив систематизирован по тематике, что позволяет выделить несколько кейсов, отражающих приоритетные направления государственной политики: формирование патриотизма через возрождение казачьей воинской доблести, распространение казачьих традиций на вновь присоединенных территориях, сохранение исторической памяти, а также социальные проекты, в основе которых лежат казачьи традиции.

В статье, с позиций интересов этнологии, на основании анализа мифологических и письменных этнографических источников и в историко-ретроспективном ресурсе, рассматриваются этико-коммуникативные особенности традиционной женской субкультуры осетин. Данное изыскание является продолжением и развитием ранее сформированной автором концепции двуприродности престижного статуса женщин в традиционном осетинском обществе, его прямой зависимости от конкретного контекста коммуникации. В этом исследовании представлены (насколько это возможно в рамках одной статьи) данные, свидетельствующие о том, что этико-коммуникативные программы женского поведения и мужского обхождения формировались под воздействием разных этапов этнической истории народа. В публичном пространстве этносоциума женщины становились объектами почестей и были включены в смысловое поле «рыцарских» стереотипов, порожденных военно-иерархическим укладом алан. В то же время смыслы и символика женской субкультуры на уровне внутреннего семейного «порядка», спроецированные историческими реалиями горской патриархальности уже в посталанский период, отчетливо фиксируют статусный приоритет мужчин. Автор приходит к выводу, что этико-культурное осмысление биологического пола является важным компонентом нематериального этнокультурного наследия, отражающего особенности пройденного народом исторического и, соответственно, жизненного пути. Изучение этноса с точки зрения его «типичного» субъекта - «настоящих» мужчины и женщины и объективно сформировавшихся в этой связи ценностей, могут осветить многие аспекты этнической культуры и ментального склада этноса и перспектив его дальнейшего развития в многонациональной и поликонфессиональной среде.

Статья посвящена исследованию развития начального образования в Кавказском учебном округе во второй половине XIX - начале XX века. Новизна статьи заключается в комплексном подходе к изучению начального образования в Кавказском учебном округе во второй половине XIX - начале XX века. В работе впервые объединены статистические данные, проведен анализ типологии начальных школ и изменения образовательной стратегии. Это позволяет проследить не только количественное развитие школьной сети, но и её качественные преобразования в контексте социальной и культурной специфики региона. При проведении исследования особое внимание уделено выделению причин нестабильности образовательной структуры начального образования в Кавказском учебном округе. Это связано с зависимостью финансирования от общественных сумм с населения и дефицитом квалифицированных учителей. В статье выделяется важность деятельности общественных организаций и местных обществ, приводятся примеры инициатив сельских обществ, таких как выделение средств на строительство школ и оплату труда учителей. В статье приведен сравнительный анализ развития начальных училищ в Северо-Кавказском регионе и в Закавказье. Выяснено, что в Закавказье большое значение играл фактор мусульманского образования, поэтому светских училищ там было меньше. Выводы статьи подчёркивают необходимость взаимодействия местных обществ и государственных структур в развитии образовательной системы. Исторический опыт Кавказского учебного округа актуален для современной системы образования, которая акцентирует внимание на важности развития этнокультурного компонента.

Поражение, которое потерпели японские агрессоры осенью 1939 г. у реки Халхин-Гол, а также заключение советско-германского договора о ненападении заставили японские правящие круги пересмотреть свою политику в отношении СССР, в том числе и по вопросу уточнения границы между МНР и Маньчжоу-Го. Однако в январе 1940 г., в тупик зашла работа комиссии по уточнению границы между МНР и Маньчжоу-Го. Советское правительство считало невозможным вести переговоры о новой рыболовной конвенции, пока не будет урегулирован и этот вопрос. Переговоры продолжались, но безрезультатно. Положение стало постепенно меняться в середине 1940 г. - в связи с оккупацией Германией Голландии и Бельгии, капитуляцией Франции и подрывом позиций Англии. Огромные колониальные владения стран Западной Европы: Французский Индокитай, Голландская Индия и другие территории оказались беспомощными.

В результате событий у Халхин-Гола в Японии оказались вынуждены признать, что для нападения на СССР требуется серьезное дополнительное наращивание силы. Более легких успехов сулила агрессия в южном направлении. Так, во Французском Индокитае войска метрополии насчитывали всего около 50 тыс. человек, причем они были лишены возможности теперь получать какую-либо помощь из Франции. В Токио решили воспользоваться создавшимся в этом регионе положением. Приняв решение сосредоточить на ближайшее время основные усилия на «южном» направлении, японское правительство стало проявлять заинтересованность в том, чтобы дипломатическими средствами стабилизировать свои позиции на «северном» направлении.

В статье анализируется подрывная деятельность британской дипломатии и разведки на Северо-Западном Кавказе в 1830-1840 гг. после присоединения восточного побережья Черного моря по окончании русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Рассматриваются усилия, предпринятые правительством Великобритании для ревизии положений Адрианопольского мирного договора 1829 г., согласно которому Оттоманская порта передала Российской империи восточный берег Черного моря от устья реки Кубань до поста Святого Николая на границе с Аджарией с крепостями Суджук-Кале, Анапа и Поти. Кроме того, в статье освещается замысел, подготовка и этапы реализации провокации, известной под названием «дело «Виксена», нацеленной на отмену Ункяр-Искелесийского договора 1833 г. об оборонительном союзе между Россией и Турцией, закрывший черноморские проливы для иностранных военных кораблей. Материалом исследования послужили документы сборника «Актов, собранных Кавказской археографической комиссией», труды выдающегося российского историка М. М. Блиева, воспоминания британских разведчиков, полковые истории Русской Императорской Армии. В качестве специфического аспекта геополитического противостояния Российской империи, Великобритании и Турции автор выделяет применение сторонами средств и методов психологической войны при оказании выгодного информационного воздействия на черкесские племена, перешедшие из турецкого подданства в российское в 1829 г. На конкретных примерах демонстрируется причастность правящих кругов Британской империи к развязыванию масштабных боевых действий в Черкесии, следствием которых стал исход адыгов в Турцию, который привел к утрате их национальной идентичности и самобытности.

Публикация посвящена проблеме происхождения древнего народа, известного под названием хунны (гунны), господствовавшего в определенное историческое время в степной полосе Восточной Европы и создавшего свое неустойчивое политическое образование, включавшее территории Центральной Европы, части современной России - районы Приуралья, Поволжья, Северного Кавказа и Причерноморья. До сих пор в научном сообществе нет установившейся точки зрения относительно этнического происхождения этого кочевого народа. Отдельно следует отметить, что в последнее время в некоторых научных публикациях наметилась тенденция сблизить этническое происхождение европейских хуннов и алан, в том числе через возможную принадлежность языка первых к «палеоиндоиранским» или «тохаро-иранским» языкам. В IV века н. э. племена хуннов начинают активную экспансионистскую политику покорения европейских территорий. К этому времени они обосновались в Поволжье и Предкавказье и отсюда направляли свое движение на запад. Обозревая сведения римских историков - Аммиана Марцеллина, Приска Панийского, Иордана, Зосимы, Агафия Миринейского и других, мы можем извлечь некоторую информацию о том, чтό прежде всего отмечали современники относительно происхождения этого кочевого народа. Из сведений письменных источников можно предположить, что этнополитический центр хуннов, откуда они начали свое движение на Запад, размещался от Волги и далее на восток за Урал. В разрешении проблемы происхождения хуннов важную роль могут играть этногонические легенды, бытовавшие в среде номадов древности и дошедшие до нас в нарративных источниках. В ходе исследования автор приходит к выводу, что древние предания могут являются еще одним аргументом в пользу гипотезы прототюркского происхождения хуннов.

Целью публикации является попытка подойти к решению проблемы происхождения хуннов через сравнение некоторых сюжетов и образов легенд этногонического содержания, бытовавших в среде древних номадов. Источниковедческой основой стали материалы средневековых европейских письменных источников, содержащие сведения о появлении хуннов в Европе, сопоставленные с данными восточных, прежде всего, китайских письменных источников.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СОГУ им. К. Л. Хетагурова

- Регион

- Россия, Владикавказ

- Почтовый адрес

- 362025, Республика Северная Осетия — Алания, город Владикавказ, ул. Ватутина, д.44-46

- Юр. адрес

- 362025, Республика Северная Осетия — Алания, город Владикавказ, ул. Ватутина, д.44-46

- ФИО

- Огоев Алан Урузмагович (Руководитель)

- E-mail адрес

- rector@nosu-team.ru

- Контактный телефон

- +7 (867) 2333373

- Сайт

- https://www.nosu.ru/